Édouard Elias

Photographe indépendant, Édouard Elias a notamment couvert les conflits en Syrie en 2012 et en République centrafricaine en 2014. Ses clichés ont été exposés récemment au musée de l’Armée. Depuis quelques mois, il se consacre à la guerre de tranchées en Ukraine.

Comment décide-t-on à 21 ans de partir photographier la guerre en Syrie ? Aviez-vous un intérêt particulier pour les zones de conflits ?

C’est lié en partie à mon histoire familiale. J’ai grandi entre l’Égypte et la France. Ayant perdu mes parents, ce sont mes grands-parents qui m’ont élevé. Mon grand-père était militaire – il a été maquisard dans la Creuse en 1941, puis soldat en Indochine et en Algérie. J’étais fasciné par ses histoires, par ce qu’il avait vécu, par sa capacité à se dépasser soi-même et par le profond respect qu’il avait de l’engagement du combattant jusqu’à considérer celui de son ennemi. Je pense que cela a pas mal influencé ma façon de travailler, en prenant soin de ne pas porter de jugement a priori.

À 19 ans, après avoir abandonné des études de commerce, j’ai intégré une école de photographie. Alors que j’effectuais un stage de fin d’année, je suis parti en Turquie rejoindre les camps de réfugiés syriens. Je n’avais pas l’intention d’aller en Syrie. Mais sur place, les diverses rencontres m’ont finalement emmené à Alep… C’était en 2012.

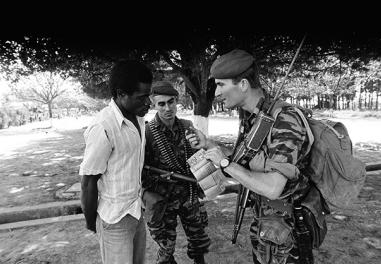

Après la Syrie, la République centrafricaine. Vos clichés, pris là-bas, ont été présentés dans l’exposition "Dans la peau d’un soldat" au musée de l’Armée. Qu’avez-vous alors ressenti ?

Ce qui m’a ému, c’est cette filiation qui s’établit entre générations, entre mon grand-père, son histoire, et les légionnaires aujourd’hui. Quand vous êtes en Centrafrique (RCA), tout le monde vous parle du régiment étranger de parachutistes (REP) alors qu’ici, personne ne le connaît vraiment. Aussi, présenter des photos de légionnaires, qui leur survivront et me survivront, aux Invalides – sur le lieu-même où on rend hommage aux militaires morts pour la France –, c’est leur faire honneur.

Avec cette exposition, j’ai ressenti une forme de fierté et puis, c’était aussi une petite victoire. Mon intention était de photographier ces hommes dans les gestes du quotidien, dans les moments d’attente, de doute, un peu dans la douleur. Parce que la vie d’un soldat, ce n’est pas uniquement la fierté, l’honneur, la gloire…

La plus grande force de celui qui part dans une zone de combats, qu’il soit militaire ou pas, c’est ce qu’il est prêt à donner pour atteindre son but. J’ai vraiment aimé ces gars-là avec lesquels j’ai établi des relations de confiance. Aussi, il y a certaines photos que j’ai décidé de ne pas publier.

Vous étiez très jeune…

J’avais 23 ans, un âge pas si jeune que cela. Bien sûr comparé aux vieux baroudeurs qui ont 50 ans de carrière mais aujourd’hui, tous ceux qui sont considérés comme reporters de guerre, bien que je n’aime pas trop le terme, comme Patrick Chauvel par exemple, ont débuté à 17-18 ans.

Vous n’aimez pas le terme "reporter de guerre", comment vous définiriez-vous alors ?

Je suis vraiment photographe. Plus photographe que "photo-journaliste" comme certains aimeraient à me définir. Je raconte des histoires par la photographie. La forme m’intéresse car elle fait sens. Chaque reportage nécessite une approche particulière : déterminée par le choix de l’appareil photo, du cadre, de la couleur ou du noir et blanc, de l’image posée ou non, de son rendu avec du grain ou pas …

Et puis, je ne traite pas uniquement de conflit même si je me suis orienté plus naturellement vers des zones de combats ; je travaille aussi pour la presse comme Gala en France et VSD, qui peut m’envoyer en reportage sur ces mêmes zones ou pour un tout autre sujet. Je réalise peu de portraits mais pour le reste je réponds à des commandes très différentes. L’argent que je gagne avec ces reportages de courte durée me permet de financer mes déplacements à l’étranger qui nécessitent plus de temps. Car les rédactions sont plus réticentes à envoyer des journalistes, des équipes et notamment des photographes pour couvrir un conflit ou alors il faut qu’il y ait une actualité brûlante. Pour la RCA par exemple, personne ne voulait m’y envoyer, aussi je l’ai proposée car j’avais envie de le faire. Par l’intermédiaire d’un ami, Didier François, qui s’est porté garant, je suis entré en contact avec la Délégation à l’Information et à la communication de Défense (DICoD) qui m’a fait confiance et m’a laissé partir sans réelle commande. De plus, je sortais de détention depuis trois mois et ça ne les a pas effrayés. Une fois là-bas, j’ai décidé de ne pas envoyer de photos, je n’ai rien publié.

Une fois qu’on est sur le terrain, la façon de travailler diffère selon le média pour lequel on travaille. Par exemple, pour l’AFP, j’aurais dû envoyer mes photos au plus tard dans les 48h. C’est ce que je réalisais en Syrie. J’étais parti avec un ami, Olivier Voisin, qui travaillait également pour l’AFP. À l’époque, de nombreux documentaires de chaînes comme ceux de la BBC, étaient envoyés avec des images déjà montées, alors qu’il y avait une méconnaissance de la réalité du terrain, ce qui a faussé les analyses des rédactions et trompé les opinions publiques en Europe. On pensait que les rebelles étaient en train de gagner la guerre - les médias avançaient l’idée d’une victoire rebelle -, parce qu’ils avaient conquis 70% du territoire mais ce n’était pas le cas. Sur le terrain, il y avait moins d’offensives - les mouvements s’étaient stabilisés à Alep à partir de juillet 2012. On s’orientait vers une guerre de position mais les rédactions pensaient qu’on était encore dans une guerre de mouvement. Aussi, les reportages photos, que nous faisions avec mon ami Olivier, de gamins qui apportaient des munitions sur les lignes de front ne les intéressaient pas. Elles voulaient des images de combats.

Ensuite, nous nous sommes séparés avec Olivier, je suis parti à l’ouest et lui en zone est. Nous avons tous deux photographié des combats mais lui a été tué. Après cela, je ne voulais plus envoyer d’images directement depuis le terrain. Parce que j’avais l’impression de n’avoir ni la légitimité ni le recul nécessaire pour bien faire mon travail. Je préfère prendre mon temps, rencontrer les gens, gagner leur confiance, et envoyer mon reportage après. C’est ce que j’ai commencé à faire en Centrafrique. Il était important de vous expliquer le contexte.

Pour la RCA, l’idée était de partir sur une plus longue période (un mois avec les temps de transport) et de demander un poste avancé. On m’a répondu "ce sera la Légion étrangère", le 2e REI. Je découvre alors qu’il s’agit d’un régiment basé à Nîmes, ma ville natale ! J’ai grandi à Uzès. Je me suis un peu documenté avec les copains de l’ECPAD. Je connaissais seulement le mythe de la Légion. J’ai débarqué en Centrafrique avec quelques provisions de nourriture. J’ai été pris en charge par l’officier de communication sur place, une sacrée personnalité au caractère bien trempé, la seule femme sur cette base avec 200 légionnaires. Elle m’a beaucoup conseillé pour que je puisse faire mon travail et m’a vraiment facilité la tâche. J’ai établi une vraie relation de confiance avec elle.

Des photographes de l’ECPAD étaient sur place… Leur rapport était-il différent avec les soldats ?

Bien entendu. Ils avaient un rapport différent, ce sont des militaires. Ça change tout.

Pour vous, cela n’allait pas de soi, avez-vous dû gagner la confiance des légionnaires ?

Cela s’est fait progressivement. À mon arrivée là-bas, j’avais les cheveux longs et je me suis présenté comme "photographe/journaliste". On peut comprendre qu’ils aient été réticents : j’étais celui qui pose des questions et qui va être un "poids mort" sur le terrain (je ne suis pas armé). En fait, je n’ai posé aucune question, je les ai observés longtemps en silence. Puis, j’ai effectué toutes les patrouilles avec eux et, peu à peu, ils ont fini par s’habituer à ma présence et m’accepter. Certes, il y a eu quelques tensions au début mais des liens se sont créés et j’ai fait partie du groupe. J’ai pu prendre alors toutes les photos que je voulais. Ils étaient presque à me questionner sur mon histoire personnelle. De mon côté, j’essayais de les gêner le moins possible en veillant à m’adapter. Il y a eu un vrai respect mutuel.

Avez-vous encore des contacts avec eux ?

Quatre mois après, quand le reportage a été publié dans l’Obs, l’état-major des armées a d’abord considéré que présenter les légionnaires sous l’angle humain desservait leur image de soldat, avant d’être convaincu par ce reportage, tout comme le 2e REI. Je leur ai fait des tirages qu’ils ont affichés dans les couloirs. Ils m’ont alors invité à les rejoindre pour le Noël 2014. C’était la première fois qu’un journaliste partageait un noël avec eux.

En 2015, j’ai demandé au chef de corps à photographier la formation des légionnaires à Nîmes. Il a accepté et m’a proposé de suivre la formation avec eux pendant un mois. J’ai perdu 8 kilos… J’ai participé à tous les entraînements en dehors de l’armement, ce qui m’a permis de continuer mon reportage et de maintenir des liens d’autant plus forts.

Les photographes militaires sont dans une autre approche : ils connaissent le terrain, respectent les grades. D’ailleurs, les légionnaires estimaient qu’ils faisaient de la communication. Les photos prises partaient à l’armée et eux ne les voyaient jamais.

Et vous si ce n’est de la communication, quel est votre but ? Informer, témoigner ?

J’apporte un témoignage sans aucune analyse. Ce que je montre ce n’est pas le conflit en Centrafrique ; je raconte ce que 15 légionnaires ont vécu pendant un mois. Je ne me livre à aucune spéculation et ne prends pas position : je ne vous dirai jamais qui sont les protagonistes de cette guerre. Je montre seulement les conditions de vie de ceux avec qui j’ai partagé le quotidien. Et ce n’est qu’une infime vision de toute l’opération.

C’est aussi une manière de leur rendre hommage ?

Bien sûr. Ma position n’est pas de défendre l’engagement de la France. On peut aimer son pays sans partager les décisions qui sont prises. Ce qui m’intéresse, c’est pourquoi ces hommes combattent, qui sont-ils ? Que sont-ils prêts à risquer pour leur métier, leur passion, leur espoir ?

Et vous-même, vous prenez des risques pour témoigner de cela…

En général, nous, journalistes, prenons moins de risques. On est moins exposé qu’un militaire, légèrement en retrait. Certes, on va sur les mêmes zones mais souvent avec des troupes qui bougent peu. C’est moins risqué. Par exemple, il nous est impossible de suivre les forces spéciales sur le terrain. Ce n’est pas notre place. Excepté en Syrie où c’était la pagaille, on n’est pas là où les combats sont les plus forts, à moins d’avoir intégré la patrouille qui s’est faite accrochée. Parfois cependant, on se surprend presqu’à vouloir faire partie de la patrouille qui va se faire accrocher. On est dans cette attente même si c’est un peu cynique de notre part. On arrive dans un endroit en se disant "bon, ça bombarde ou pas ?". En Ukraine par exemple, il m’est arrivé d’être en colère parce que ça bombardait moins… on crée des liens avec les militaires, on partage leurs attentes, leurs sentiments.

Ce que vous avez vécu en Syrie ne vous a jamais fait douter de ce choix de carrière ?

Justement, comme je n’ai pas regretté tant que j’étais là-bas, je continue à faire ce métier. Différemment. Beaucoup de gens imaginent que… et d’ailleurs c’est pour cela que je ne réalise aucune interview sur ce sujet. Je n’ai aucun problème à raconter les détails et les conditions de ma détention. C’est une expérience de vie, un accident de travail mais ce n’est pas ce qui me caractérise. J’essaie de continuer à travailler et de me faire oublier avec cela. J’ai travaillé comme un fou.

Et après la RCA, vous envisagez d’autres reportages en OPEX ?

Oui, mais je souhaite toujours suivre des hommes du rang, pas les forces spéciales. Ce qui m’intéresse, ce sont les visages des soldats et photographier leur vie quotidienne. Ce que j’ai réalisé avec d’autres armées, je le fais avec les Ukrainiens.

Ça fait partie des futurs projets de reportages ?

Actuellement, je suis sur un gros projet en Ukraine. J’y suis déjà allé à plusieurs reprises mais cette fois-ci, je pars photographier les deux côtés sur le front russe. Et j’ai choisi de la pellicule en noir et blanc ! Là aussi, ce n’est pas le conflit en tant que tel qui m’intéresse mais les soldats et la guerre de tranchées.

Avez-vous ressenti des choses similaires entre cette expérience et celle vécue avec les soldats en RCA ? Sur les liens de camaraderie, le partage de l’intimité, l’attente…. évoqués précédemment ?

Je n’ai pas réussi à le photographier mais oui. À la différence que les hommes sont beaucoup plus épuisés, qu’ils sont là depuis un an et demi et qu’ils savent que de l’autre côté, il y a leurs amis, leurs parents. Il arrive même que le père soit engagé sur le front russe, et que le fils, de par la conscription, se retrouve du côté ukrainien. Ce n’est pas du tout le même contexte.

C’est un no man’s land désolé… c’est assez éprouvant. L’enjeu est de témoigner de leurs conditions de vie car c’est une guerre de position et les hommes vivent terrés dans des tranchées. Mon travail en Ukraine c’est montrer cela : les destructions, la fatigue des combattants, des monuments à la gloire de l’ère patriotique. On est littéralement plongé dans une guerre idéologique avec des pro-Européens qui se battent contre des pro-Russes et qui s’accusent mutuellement de néo-bolcheviks et de néo-nazis. Et les références partent vraiment vers la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Les monuments sont dingues… se font face des statues à la gloire de l’URSS et en même temps ce que l’URSS leur a fait subir. C’est dingue !

Il y aurait encore beaucoup de reportages à faire dans cette région. Mais, j’ai envie aussi d’aller en Abkhazie. De m’intéresser à la notion de "guerre gelée".

À chaque fois, le but est de photographier d’une manière différente, en fonction du sujet. L’outil à notre disposition doit servir le sujet. Bien sûr, je referai de la couleur mais pour ce reportage-là, je voulais m’essayer à cette technique, une approche plus ancienne de la photographie. Mes appareils pèsent 5 kilos chacun… c’est 4 photos par pellicule, c’est une galère sans nom. Mais s’ils le faisaient avant, pourquoi je n’y arriverai pas ?

Est-ce que vous vous intéressez aux reporters qui ont couvert des conflits plus anciens ? Vous avez des modèles dans ce milieu ?

Je ne connais pas forcément les noms mais je connais les photos. Après, je connais plus les Christopher Griffith, Don Mc Cullin que les photojournalistes militaires qui généralement ne publient pas leurs photos ou tout du moins n’en font pas des ouvrages. Il y a très peu de livres de reporters militaires.

Vous êtes allé aussi récemment en Italie ?

Il y a deux mois pour Amnesty international, j’ai suivi des réfugiés qui traversent l’Italie. Précédemment, j’étais parti sur l’Aquarius, le bateau qui récupérait les réfugiés au milieu de la Méditerranée. Je suis en train de préparer un livre d’art sur ce sujet. Il y a tellement de reportages intéressants que je ne m’arrête pas à un sujet en particulier.

Mais en tant qu’indépendant, vous vous confrontez aussi à certaines limites ?

Là, par exemple, je pars en Ukraine, côté russe, avec un photographe de l’Humanité, ce qui me permet d’avoir mes accréditations. Mais je préfère être indépendant afin d’être entièrement maître de mes photos. Cependant, on est toujours confronté à des obstacles.

Quand je suis parti en RCA, la contrainte c’était l’armée française. Mais j’oriente toujours mon sujet en fonction des limites qu’on me donne. Celles-ci ne sont pas un problème si on les connaît et si on les respecte. Par ailleurs, on peut toujours faire des photos sans les publier. C’est ça aussi que j’aime dans la photo. Rédiger un texte, proposer une analyse, je ne pourrai pas.

Mais vos photos sont soumises à l’analyse et à l’interprétation de chacun…

C’est vrai... Le but c’est de créer un questionnement sans porter de jugement de valeur ni prendre position : par exemple, je ne dis pas si ce que font les Russes est bien ou mal… Et je suis conscient que mes images peuvent être utilisées à dessein…

Mais vous avez la liberté d’accepter ou non ces publications…

Voilà. J’ai cette liberté. Pour le musée de l’Armée par exemple, j’avais une entière confiance.

Propos recueillis le 31 janvier 2018

Articles de la revue

-

Le dossier

Reporters de guerre

Durant la Grande Guerre, les seules images qui nous parviennent du front sont celles prises par des opérateurs d’images militaires. Aucun photographe civil n’est autorisé à couvrir les événements. Cent ans après, aux côtés de reporters civils, ces "soldats de l’image" continuent de témoigner de l’en...Lire la suite -

L’évènement

Il y a 40 ans, Kolwezi

"Kolwezi est tombée aux mains des rebelles Katangais, la France va envoyer l’armée à la demande du président Mobutu. Tu devrais foncer à Kinshasa !". Je suis réveillé par ce coup de téléphone de mon père en ce matin du mardi de Pentecôte 1978. Arrivé à l’aéroport de Kinshasa jeudi 18 mai, j’aperçois...Lire la suite -

L’acteur

Le Prix Bayeux-Calvados

Depuis 25 ans, la ville de Bayeux accueille chaque année la cérémonie de remise du prix Bayeux-Calvados des correspondants de guerre. Un hommage qui s’inscrit aussi dans la pierre avec l’ouverture il y a 10 ans du mémorial dédié aux reporters de guerre qui ont trouvé la mort partout dans le monde. ...Lire la suite