Marcel Communeau, un champion-soldat au-dessus de la mêlée (1885-1971)

Sous-titre

Stanislas FRENKIEL, Brahim MECHMACHE et Williams NUYTENS Université Artois, ULR 7369, Unité de recherche pluridisciplinaire sport santé société (URePSSS), Liévin

Marcel Communeau fut l’un des pionniers de l’Ovalie. Si on lui doit le rugby moderne et le fier emblème de l’équipe de France, il se distingua aussi comme soldat dans l'aviation pendant la Première Guerre mondiale. Pour ses faits d'armes, il obtint la Croix de guerre en 1918, puis la Légion d'honneur en 1932.

Illustre rugbyman français, combattant et blessé lors de la Première Guerre mondiale, Marcel Communeau naît le 11 septembre 1885 à Beauvais, dans l’Oise. Son père - Georges Joseph, manufacturier - et sa mère - Marie- Lucile Degueux - y ont fondé leur famille. Destiné à suivre de longues études, le jeune Marcel âgé de douze ans est envoyé dans un pensionnat en région parisienne. Dans ses établissements scolaires successifs, Marcel découvre le sport et se consacre plus particulièrement au rugby. À l’issue de sa formation d’ingénieur, le Beauvaisien sort major de la prestigieuse École Centrale. Son goût pour le jeu et ses performances le conduisent parallèlement au Stade Français, à Paris, l’un des premiers clubs du territoire.

Un sportif reconnu

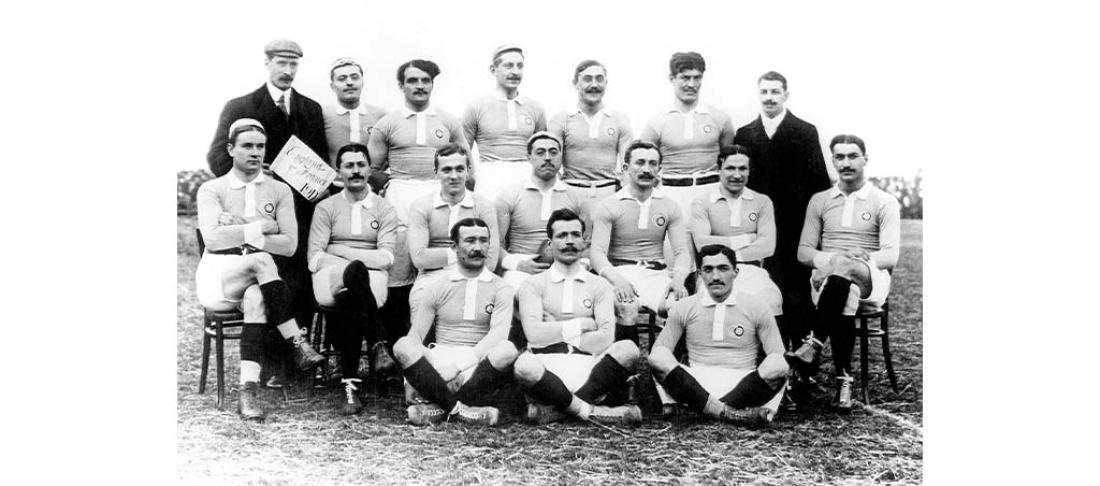

Nommé capitaine de l’équipe de rugby du Stade Français, il se constitue un solide palmarès : vice-champion de France en 1905, 1906 et 1907 et vainqueur du bouclier de Brennus en 1908.

Avec son mètre soixante-quinze, le rugbyman Communeau répond naturellement à l’appel de l’Équipe de France. En tant que capitaine des Bleus, il mène la formation tricolore vers son premier succès, en 1911, contre l’Écosse.

Son charisme et son influence en sélection nationale sont, à l’époque, sans équivalent. Troisième ligne, le numéro douze des Bleus porte la tunique française à vingt-et-une reprises et inscrit trois essais. Le Centralien est même le premier international français à atteindre les dix puis les vingt sélections avec la tenue floquée du coq. La présence récurrente de cet emblème sur le maillot du XV de France serait d’ailleurs due à la seule volonté de notre héros, après la première victoire de l’Équipe de France. Le magazine sportif illustré La Vie au grand air du 2 janvier 1911 témoigne en effet de cette revendication de Marcel Communeau : « Je me fais ici l’interprète de nombreux sportsmen qui en ont fait la remarque en demandant que l’on remplace sur notre maillot les deux anneaux enlacés par cet emblème bien plus français et que nous croyons digne de porter pour faire aussi lever le jour glorieux de l’athlétisme : le coq gaulois ». Quelques semaines plus tard, sa demande est acceptée par la conservatrice Union des sociétés françaises de sports athlétiques.

Un combattant valeureux

Au moment où la situation politique se tend en Europe, le rugbyman s’épanouit à Paris. Cela ne l’empêche pas de s’engager dans l’armée française le 2 août 1914, la veille de la déclaration de guerre de l’Allemagne à la France. Nommé lieutenant au 11e régiment d’artillerie, il est détaché dans l’escadrille C4 en tant qu’observateur dans l’aviation. Il y partage son sens du commandement et ses facultés tactiques. Au péril de sa vie, l’officier au matricule 1531 s’investit pleinement dans l’accomplissement des tâches confiées et un accident d’avion manque de lui ôter la vie à proximité d’Arras.

Dans le village de Berles-Monchel, un panneau récemment aménagé par la municipalité, non loin d’éphémères terrains d’aviation, rappelle cette mobilisation durant la Grande Guerre. On y lit notamment ceci : « le lieutenant Marcel Communeau, observateur de l’escadrille C4, a été contusionné à l’occasion d’une chute au décollage à la suite d’une panne de moteur à Berles-Monchel. Il a quitté l’escadrille après cet accident. (Source : JMO de l’aéronautique de la Xe armée, cote 2 A 87/13). L’événement est brièvement relaté dans les mémoires du maire de Berles de l’époque, propriétaire du château auprès duquel se trouvait le terrain ».

Ses blessures nécessitent alors une hospitalisation, entre le 10 juillet et le 26 juillet 1915. À la suite de cet accident, Marcel Communeau quitte l’aviation et rejoint l’état-major de l’artillerie du 3e corps d’armée.

L’ancien stadiste obtiendra la Croix de Guerre en 1918 grâce à son courage et son abnégation, quatorze ans avant l’obtention de la Légion d’honneur.

Âgé de 33 ans au sortir de la guerre, le héros sait que sa carrière sportive est derrière lui. Un mois après l’armistice, Marcel Communeau se marie avec Anne Rocherolles. Loin des terrains, le jeune époux se consacre pleinement à la direction de la grande manufacture familiale de textile, située à Beauvais, entre 1921 et 1930. Il n’écartera cependant pas totalement le rugby de sa vie. Il fait ainsi partie, durant l’entre-deux-guerres, de la commission des « sages » qui s’évertue à ménager les susceptibilités entre les fédérations française et britannique de rugby, en proie à de fortes tensions au cours de l’année 1931. Il participe par ailleurs à la rédaction, durant la même période, d’un guide d’initiation à la pratique du rugby : l’Art et la pratique du Football Rugby, illustré par la photographie.

Une mémoire entretenue

Dans sa ville natale, la mémoire de Marcel Communeau perdure. Un complexe sportif y porte son nom et le Beauvais Rugby Club organise chaque année, depuis 1976, le « tournoi Marcel Communeau » en hommage au champion-soldat. En 2015, son nom vient même s’ajouter à la courte liste de ceux qui figurent sur le « Temple de la renommée » érigé par l’actuelle instance rugbystique mondiale, appelée World Rugby.

Marcel Communeau, comme d’autres soldats à l’existence marquée par le sport, laisse ainsi sa trace sur nos territoires. Bien sûr, pour la plupart de nos contemporains et une majorité de sportifs d’aujourd’hui, le passé est passé. Les noms des lieux de pratiques, voire de telle ou telle compétition, finissent dès lors par ne dire que ce à quoi ils se rapportent : ils se confondent avec ce qu’ils désignent et ces noms perdent lentement leurs attributs relatifs à la guerre, au dévouement, au courage. Seul un public attentif, curieux ou averti, peut convoquer davantage que cela et renouveler ainsi la mémoire d’un homme qui se confond avec celle de l’histoire.