La Victoire... et ensuite ?

et le baron Sonnino sont réunis à Londres, le 7 décembre 1918,

pour préparer la future Conférence sur la paix. Source Droits réservés.

La Victoire... et ensuite ?

Entre le 17 et le 22 novembre, les troupes françaises font leur entrée à Mulhouse, Metz et Strasbourg. Le 1er décembre, les Alliés entrent en territoire allemand et le 9 les Français occupent Mayence. Cette avance victorieuse, au son de la musique militaire, au rythme des cérémonies, des proclamations des généraux et sous les acclamations des populations libérées ne masque pas le lourd bilan de la guerre.

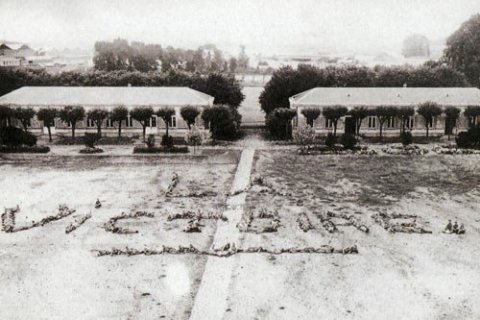

La Victoire écrite par les Poilus. Source : carte postale. Collection privée