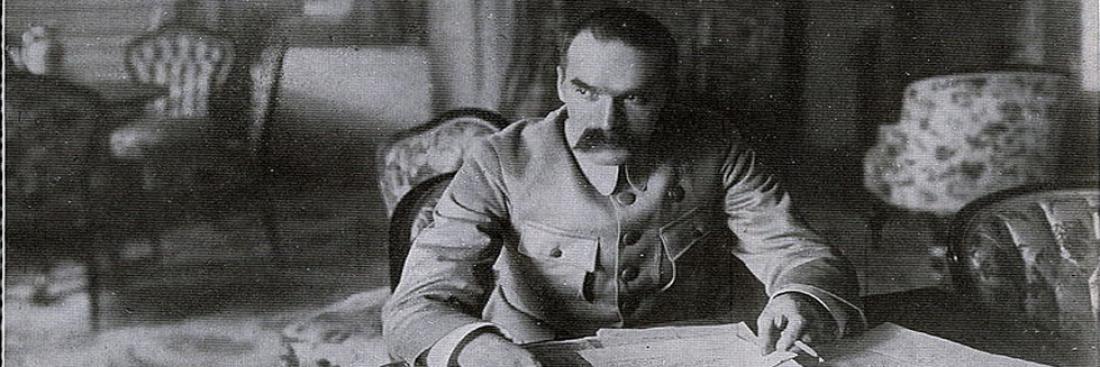

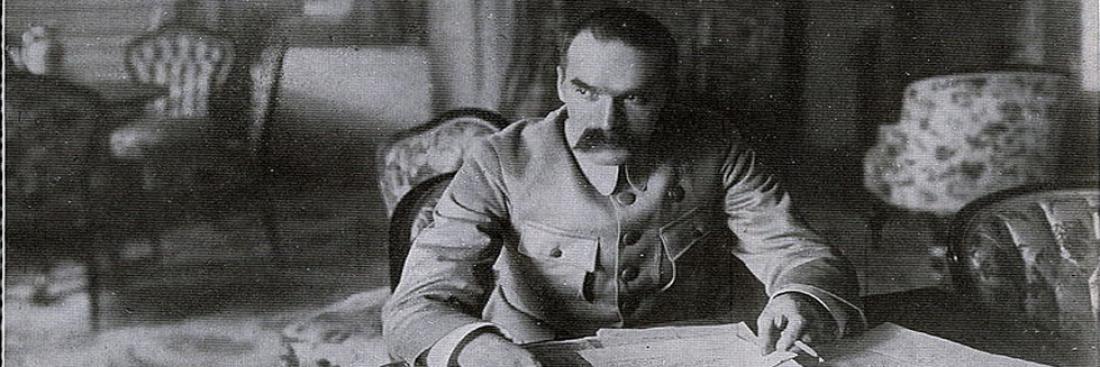

Józef Piłsudski, à l'époque où il devint le premier chef de l'État (Naczelnik Państwa) de la République de Pologne, 1919. Source : "L'Album de la Grande Guerre", "L'Illustration".

En 1914, partagés entre la Russie, l'empire austro-hongrois et la Prusse, les Polonais se voient mobiliser dans les deux camps. Beaucoup n'espèrent, au mieux, qu'une autonomie accordée par le futur vainqueur : le Comité national de Varsovie compte sur la Russie, alors que le Haut comité national de Vienne mise sur l'Autriche, dont les armées englobent les légions de Pilsudski (30 000 hommes).

Rapidement, il devient évident que la principale menace pour l'avenir de la Pologne vient de l'Allemagne : occupation de Varsovie par les troupes du Reich en août 1915, création d'un nouveau royaume annoncée, en novembre 1916, par le gouverneur général von Bessemer, qui cherche à recruter des soldats polonais.