Portrait de Napoléon III. Source : SHD

NAPOLEON III (Paris, 20 avril 1808 - Chiselhurst, 9 janvier 1873)

Troisième fils de Louis Bonaparte, roi de Hollande, frère de Napoléon Ier, et d'Hortense de Beauharnais, belle-fille de l'Empereur. Il eut pour précepteur le fils du conventionnel Le Bas, qui lui fit aimer le passé révolutionnaire. En 1830, sur les traces de son oncle, il part pour l'Italie, s'affilie au mouvement des carbonari et prend part au soulèvement de Menotti, en Romagne, contre le pape Grégoire XVI. Avec le décès du Duc de Reichstadt en 1832, Louis Napoléon hérite de la légitimité bonapartiste.

Avec l'aide de Persigny, il essaie en vain, le 30 oct. 1836, de soulever la garnison de Strasbourg. Louis-Philippe l'exile au Brésil, d'où il passe aux Etats-Unis, avant de s'installer en 1837 en Angleterre. Il y défend sa conception du "césarisme démocratique" dans son livre Les Idées napoléoniennes (1839) et décide de profiter du regain de ferveur bonapartiste suscité en France par l'annonce du retour des cendres de Napoléon Ier pour tenter à Boulogne un nouveau tour de force, le 6 août 1840. Il comparaît devant la Cour des Pairs, est condamné à la prison perpétuelle et enfermé au fort de Ham (Somme). Il s'en évade en mai 1846, gagne l'Angleterre.

Jugé indésirable sur le territoire métropolitain, Louis Napoléon se fait élire dans cinq département au mois de juin 1848, et siège à l'assemblée trois mois plus tard.

Piètre orateur, l'ambitieux député travaille néanmoins à gagner l'appui des conservateurs, il harangue les foules et se rapproche de l'armée, nostalgique de l'Empire. Candidat aux élections présidentielles de décembre 1848, il est élu avec cinq millions de voix d'avance sur ses concurrents. Le 2 décembre 1851, il réalise un coup d'Etat qu'il fait approuver par plébiscite les 20 et 21 décembre. Ayant au préalable fait modifié la constitution, il devient Président de la République pour dix ans. Il concentre ainsi entre ses mains tous les pouvoirs. Commence alors une série de voyages dans les provinces françaises afin de préparer l'opinion au plébiscite des 21 et 22 novembre 1852 par lequel il se fait proclamer Empereur des Français. Il devient Napoléon III le 2 décembre 1852. Désireux, à l'instar de Napoléon Ier, d'entrer dans le cercle des dynasties européennes, l'année suivante, il épouse, le 30 janv. 1853, une aristocrate espagnole, Eugénie Marie de Montijo.

De 1852 à 1860, Napoléon III exerce le pouvoir sans partage, s'appuyant sur le suffrage universel, qui lui fournit régulièrement des majorités écrasantes mais dont l'orientation est dirigée par le mécanisme de la « candidature officielle ». Le régime reçoit le soutien de l'ancienne bourgeoisie orléaniste, des catholiques et des milieux d'affaires. La vie politique tombe dans le marasme, une oppression feutrée s'appesantit sur tout le pays : l'opposition légitimiste se tait, observant les consignes d'abstention données par le comte de Chambord . l'opposition républicaine est décapitée, les fonctionnaires sont contraints de prêter serment de fidélité à l'empereur, la puissance des préfets est pratiquement illimitée . la presse est bâillonnée par l'autorisation préalable, par le droit de timbre très élevé, par le système des « avertissements », la littérature connaît un sort analogue. L'heure est aussi au faste et à l'apparat : on fait jouer Offenbach, les stations balnéaires sont à la mode. Les grands travaux réalisés à Paris par Haussmann, préfet de 1853 à 1869, restent le symbole du puissant essor de la vie économique à cette époque. La France entre dans la l'ère industrielle : les grands établissements de crédit sont créés (le Crédit foncier et le Crédit mobilier des frères Pereire en 1852, le Crédit industriel et commercial en 1859, etc.) . les transports sont développés (3 100 km de voies ferrées en 1851, 17 000 à la fin de l'Empire, les Grands magasins ouvrent leurs portes (Le Bon Marché, Le Louvre, Le Printemps, La Samaritaine). Les talents de négociateurs de Napoléon III lors du congrès de Paris qui met fin à la guerre de Crimée (1854-1856) lui assurent un grand prestige international. Il intervient dans la création du royaume de Roumanie, prend une part active à l'unification italienne, à l'issue de laquelle il agrégera Nice et la Savoie à la France. Sa politique italienne, lui fait perdre l'appui des catholiques, défenseurs du pouvoir temporel du Pape. L'attentat d'Orsini (14 janvier 1858), sans dommages pour l'Empire, symbolise le mécontentement des conservateurs, et permet à l'empereur de renforcer son pouvoir : par la loi de sûreté générale du 19 février 1858 il peut interner ou de déporter sans jugement les anciens condamnés politiques.

Napoléon III se tourne alors vers le courant libéral entre 1860 et 1870. Le décret du 24 novembre 1860 accorde le droit d'adresse au corps législatif, et annonce le retour des républicains dans le débat public. Ces derniers qui réclament l'abolition de la loi de sûreté générale, le rétablissement de la liberté de la presse et du droit de réunion, obtiennent, lors des élections de 1863 trente-deux sièges. Le pouvoir s'incline : l'universitaire anticlérical Victor Duruy est nommé à l'Instruction publique (1863-1869), le droit de grève et de coalition est octroyé en avril 1864, la presse retrouve son autonomie en mai 1868, etc. Napoléon III se réserve le domaine de la politique étrangère : il se lance dans la constitution d'un empire. Ses initiatives finiront par inquiéter les ambitions des autres puissances, et ce, notamment lors de l'expédition du Mexique (1861-1867), où, afin de retrouver les faveurs du Vatican, Napoléon III tente de créer en Amérique centrale un grand empire latin, catholique. L'histoire retiendra le sort tragique de l'empereur du Mexique, Maximilien de Habsbourg, et la bataille de Camerone où, le 30 avril 1863, dans l'hacienda de Camerone, les 3 officiers et les 62 légionnaires de la compagnie du capitaine Danjou ont résisté pendant toute une journée à 2000 Mexicains - cette date est d'ailleurs devenue le jour anniversaire de la Légion. Il achève par ailleurs la conquête de l'Algérie, conforte l'assise coloniale en Nouvelle-Calédonie et au Sénégal, annexe Obock (Mer Rouge) en 1862, se pose en défenseur des chrétiens de Syrie, encourage le creusement du canal de Suez (1859-1869), intervient en Chine aux côté de l'Angleterre (1860), prend possession de la Cochinchine (1863). En Europe, l'Empereur des Français choisit l'ambiguïté, poursuivant en cela sa politique d'affaiblissement de l'Autriche. Après avoir contribué à la formation de l'Italie, il apporte son soutient à la Prusse du chancelier Bismarck pour la constitution d'un Etat allemand, en octobre 1865, lors de l'entrevue de Biarritz, où il tente de négocier l'incorporation des territoires rhénans frontaliers.

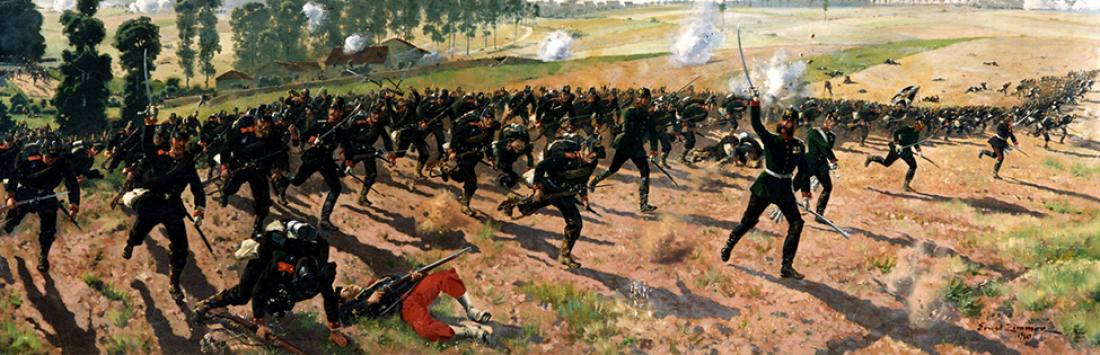

À la suite de l'éclatante victoire des troupes prussiennes sur les Autrichiens à Sadowa (3 juillet 1866), Napoléon III prend conscience de la menace de cet État en devenir et donne une nouvelle impulsion à son action politique. Il lance une réorganisation de l'armée par la réforme Niel de 1867-1868, secourt Pie IX à Rome afin de se rallier les catholiques français et les orléanistes. Les élections de 1869 confirment l'assise républicaine de l'Assemblée : Émile Ollivier entre au gouvernement en janvier 1870. L'Empire devient parlementaire. À l'extérieur cependant, la politique française irrite les Italiens et les Prussiens qui ne tardent pas à se rapprocher, alors même que Bismarck achève de discréditer la France en Europe. L'affaire de la succession d'Espagne, dont le trône sans héritier doit échoir aux Hohenzollern, fait planer la menace d'un encerclement de la France. Bismarck utilise l'hostilité née des exigences françaises pour achever l'unification de l'Allemagne. Dans la "dépêche d'Ems", il modifie le compte rendu de l'entrevue entre Benedetti et les Hohenzollern de manière à obliger Napoléon III à déclarer la guerre . chose faite le 19 juillet 1870. Les troupes prussiennes donneront le coup de grâce à l'Empire : Froeschwiller et Forbach, Rezonville-Gravelotte, dans la première quinzaine d'août, Bazaine est encerclé dans Metz. Napoléon III se rend le 2 septembre à Sedan - où il échappe de justesse au peloton d'exécution. L'Empire n'est plus, Gambetta en annonce la déchéance au Palais Bourbon. Le 4 septembre la République est proclamée à l'Hôtel de Ville de Paris.

Charles Louis Napoléon Bonaparte est emmené en captivité à Wilhelmshöhe, en Hesse. Libéré quelques temps plus tard, il rejoint Eugénie de Montijo au château de Chislehurst, dans le Kent.

Comme son oncle, il mourra de maladie (maladie de la pierre), en exil.

Sources : Michel MOURRE, Dictionnaire encyclopédique d'histoire, Paris, Bordas, 1996 (1978) - Jean TULARD, Dictionnaire du Second Empire, Paris Fayard, 1995