Citius, altius, mortuus. Les pratiques mémorielles entourant les sportifs tués lors de la grande guerre

Sous-titre

Par Camille Morata, historien, professeur d’histoire-géographie

Citius, altius, fortius, plus vite, plus haut, plus fort. La devise des Jeux olympiques, détournée ici dans le titre de l’article, illustre la fin prématurée de ces grands sportifs, mortuus, morts au service de leur patrie en guerre. L’historien Camille Morata nous éclaire sur les modalités particulières qui ont très tôt entouré leur souvenir.

Ironie du sort ou joie du processus de réconciliation franco-allemand, la délégation olympique allemande a pris ses quartiers au stade Jean Bouin, lors des Jeux olympiques de Paris, pour en faire son lieu de réception et de festivités.

L’enceinte hôte porte le nom de Jean Bouin en référence au célèbre athlète, vice-champion olympique du 5 000 mètres aux Jeux olympiques de Stockholm en 1912, recordman de l’heure, qui fut tué lors des premières semaines de la Grande Guerre.

L’odonymie, la science qui étudie les noms de voies publiques et par là même les noms d’infrastructures sportives, est un des marqueurs des pratiques mémorielles entourant les figures sportives décédées lors de la Première Guerre mondiale.

Enceintes, compétitions, monuments aux morts constituent les vecteurs de cette mémoire.

La sphère sportive regroupe une variété de pratiquants beaucoup plus hétérogène qu’aujourd’hui, entre les grandes vedettes sportives qui voient la guerre comme une césure dans leur carrière ; les sportifs de dimension nationale et les sportifs de « quartier » mobilisés comme un soldat lambda ; le sportsman, amateur des valeurs sportives sans forcément s’y adonner ; le pratiquant dans une dimension conscriptive via les sociétés de gymnastique. Nous pouvons, en outre, ajouter à cette liste bien exhaustive, les soldats qui découvriront l’activité physique « dans les tranchées » et l’importeront dans leur région, accélérant le processus de démocratisation du sport car le sport, malgré l’idée reçue, ne « sort » pas des tranchées.

Nous étudierons les pratiques mémorielles à travers le prisme de la première catégorie citée, à savoir les grandes vedettes, la face immergée de l’iceberg cachant une masse de pratiquants anonymisés. Dans un souci d’internationalisation de la question, nous opterons pour l’athlète français Jean Bouin, mais aussi le sprinter allemand Hanns Braun et le rugbyman néo-zélandais Dave Gallaher.

Vue aérienne du stade Jean Bouin à Paris, juillet 2023.

© Emmanuel Dunand / AFP.

Jean Bouin, la mort aux trousses

Jean Bouin est, avec le boxeur et futur champion du monde des poids lourds, Georges Carpentier, la grande vedette sportive d’avant-guerre. L’athlète marseillais est mobilisé dans le 163e régiment d’infanterie. Il rejoint le front le 13 septembre 1914 pour être tué le 29 septembre, vraisemblablement à la suite d’une erreur de l’artillerie française.

Dès son décès, son souvenir va être entretenu à travers la diffusion dans L’Auto, le grand quotidien sportif, des dernières lettres du champion. Diffusé plus d’un mois après sa mort, son ultime message épistolaire insuffle une dose de patriotisme. Jean Bouin prévoit « que l’Empire germanique verra le drapeau français flotter à Berlin ». Il reprend la comparaison du « grand match » chère à Henri Desgrange, faisant de la guerre la transposition des joutes sportives : « dans le grand et terrible match actuel, nous avons une plus belle chance ».

En outre, sa mort va être « maquillée ». Le vice-champion olympique était dépeint allégoriquement, en chevalier, le torse offert aux balles ennemies, criant dans un dernier souffle « Vive la France ! Vengez-moi ».

Le champion fut enterré sommairement par ses compagnons d’armes, dont son partenaire de club Paul Deydier, à proximité du château de Bouconville-sur-Madt, dans la Meuse, près de la ligne de front et aux côtés de quatre autres soldats.

L’Auto diffuse la photographie de la dernière demeure de l’athlète et met en vente, dans les semaines suivantes, une breloque à son effigie. Le prix de vente est modique, 1,40 franc, afin que ses admirateurs puissent avoir la relique

« du saint champion ». Se construit alors la figure du sportif martyr, à mi-chemin entre la figure pieuse et le héros de la mythologie grecque.

Le souvenir de Jean Bouin va se diffuser à travers la pratique sportive, via la dénomination de compétitions sportives. Une des plus marquantes fut le « challenge Jean Bouin » qui opposa, de 1985 à 1996, les deux perdants des demi-finales du championnat de France de rugby pour la place de troisième. Il était organisé par le Club athlétique des sports généraux au stade Jean Bouin, au sein duquel le sportif fut licencié.

L’aura du champion traverse ensuite les frontières puisque se déroule, à Barcelone, chaque année, la célèbre course pédestre « Grand Prix Jean Bouin ». D’une distance d’environ 10 km, elle fut créée en 1920 à l'initiative d'un groupe de journalistes sportifs passionnés d’athlétisme, tels Josep Antoni Trabal, Lluís Meléndez et Rossend Calvet. Vouant une admiration au sportif marseillais, ils nommèrent cette course en son honneur. Depuis 1920, le« Grand Prix Jean Bouin » perdure, en faisant l'épreuve d'athlétisme sur route la plus ancienne d’Espagne. Son prestige réside dans le fait qu’elle fut remportée par de grands athlètes comme le Polonais Bronisław Malinowski, champion olympique du 3000 mètres steeple aux Jeux olympiques de Moscou de 1980.

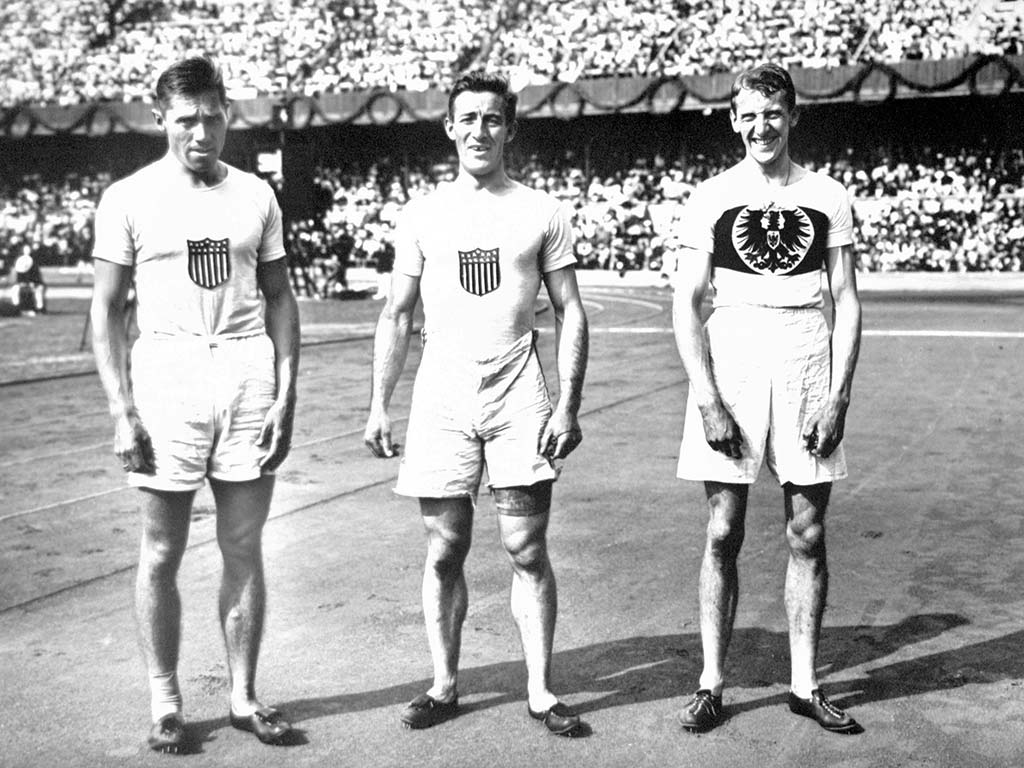

Les médaillés du 400 mètres aux JO : Charles Reidpath (au centre), son compatriote Edward Lindberg (à gauche)

et l'allemand Hanns Braun (à droite). États-Unis, 1912.

© Alamy.

À l’occasion des dix ans de la disparition du champion, L’Auto instaure une minute de silence lors des événements sportifs se déroulant au même moment : championnat de cerceaux et de patinettes ; course de demi-fond au Parc des Princes ; sortie des marcheurs français ; réunion sportive de l’Union des Galeries Lafayette. La liste fut complétée par le match de rugby entre l’Olympique de Paris et Vierzon et entre Le Havre et le Club athlétique de la Société générale.

Le souvenir de Jean Bouin se matérialisa dans le marbre, via l’érection de stades baptisés en son nom : stade Jean Bouin dans la cité de naissance de l’athlète, tribune Jean Bouin dans le stade qui fait la renommée de la ville, l’Orange Vélodrome.

À Paris, le Stade Français, dont l’équipe de rugby dispute le Top 14, évolue au stade Jean Bouin, entièrement reconstruit en 2013. Ceci s’explique par le fait que le Stade Français Paris est issu de la fusion entre le Stade Français et le Club athlétique des sports généraux.

Le Sporting Club de l’Ouest d’Angers, jouant dans le championnat de France de football de deuxième division pour la saison 2023-2024, a évolué dans le stade Jean Bouin de 1968 à 2017. À cette date, les dirigeants ont choisi de rebaptiser le stade au nom du célèbre footballeur Raymond Kopa, décédé depuis peu et qui fit ses premières armes au club avant de porter les couleurs des plus grands clubs de l’époque, le stade de Reims et le Real de Madrid. Une tribune du stade porte toutefois encore le nom du champion marseillais.

À Nîmes, le stade Jean Bouin fut inauguré au lendemain de la Première Guerre mondiale et accueillit l’équipe du Nîmes Olympique, qui passa de nombreuses années dans l’élite du football français, jusqu’en 1989.

Jean Bouin, par son aura, son palmarès sportif et l’héroïsation de sa mort, symbolise les honneurs mémoriels rendus à de nombreux sportifs français tombés au combat. Honneurs facilités par la victoire, contrairement à ce qui s’est déroulé en Allemagne avec la figure d’Hanns Braun.

Hanns Braun, l’art de la guerre

Hanns Braun vérifia parfaitement l’adage latin mens sana in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain. En effet, fils du peintre Louis Braun, il s’adonnait à la sculpture, tout en passant de la glaise à la cendre puisqu’il pratiquait l’athlétisme et brillamment. Il remporta trois médailles olympiques en 1908 et 1912, sur 400 mètres, 800 mètres et relais.

Il s’engagea en tant que pilote de l’air durant le conflit et mourut en octobre 1918 en raison d’une collision avec un autre avion. Sa dépouille se trouve dans le cimetière militaire allemand de Vladslo, en Belgique. Toutefois, un cénotaphe fut érigé dans le cimetière d’Alter Nordfriedhof, dans sa ville natale de Munich.

Un stade porte son nom dans la capitale bavaroise. L’actuel Grünwalder Stadion, où évolue l’équipe de football de Munich 1860, fut baptisé en 1941 au nom de l’athlète.

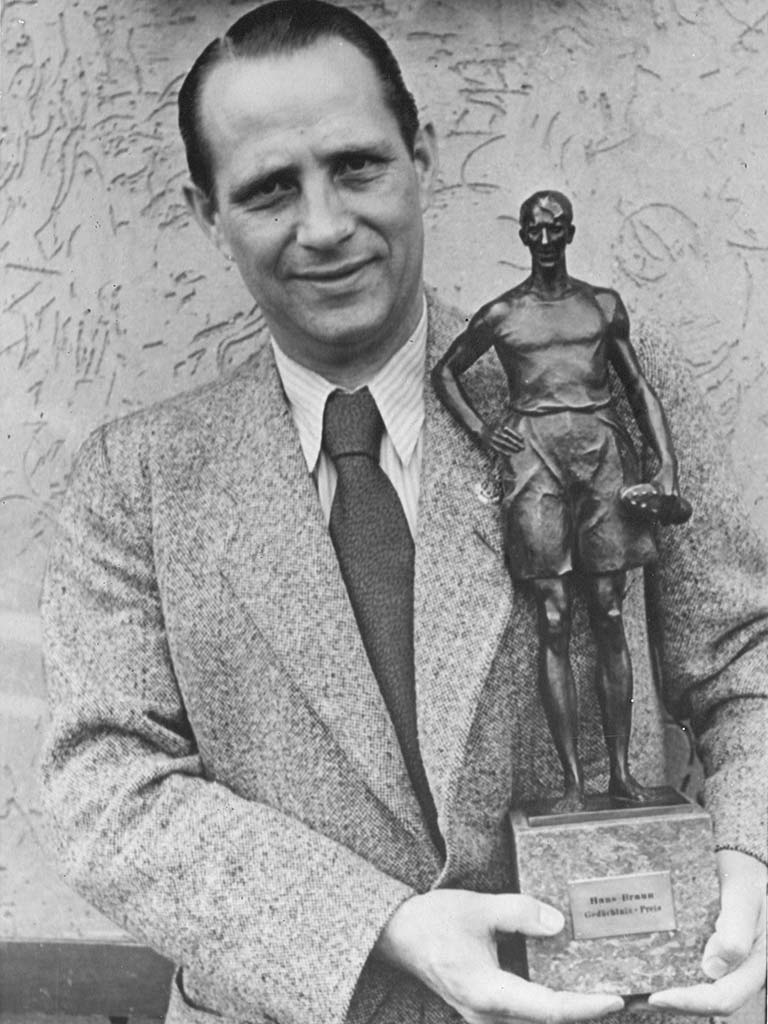

Max Danz, président de la Fédération allemande d'athlétisme

avec le prix commémoratif Hans Braun, 1951.

© Ullstein bild / Getty Images.

On retrouve également une Hanns Braun Straße à Neufahrn bei Freising, en Bavière, conformément au « localisme », qui veut que les terroirs d’origine des sportifs soient plus enclins à célébrer « l’enfant du pays ».

Dans le Parc olympique de Munich, on relève par ailleurs un pont nommé Hanns Braun. Dans un autre Parc olympique, à Berlin cette fois, on note la présence de la Hanns Braun Straße, ainsi que du Hanns-Braun-Stadion, baptisé ainsi à l’occasion des Jeux olympiques de 1936 dans la capitale allemande. Il est utilisé par les équipes de jeunes du Hertha Berlin, le club phare de la capitale.

On peut noter qu’en ce qui concerne l’athlète allemand, le processus de nomination se déroule sous le régime nazi. On peut l’appréhender comme la poursuite diluée dans le temps de la Dolchstoßlegende, la légende du « coup de poignard dans le dos », chère au NSDAP [NDLR : pour « Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei », le Parti national-socialiste des travailleurs allemands ou parti nazi], qui consistait à absoudre l’armée de ses erreurs et de ses responsabilités dans la défaite de 1918. Nous ne reviendrons pas sur la volonté du Troisième Reich de faire des Jeux olympiques de Berlin, en 1936, un outil de propagande du nazisme, notamment à travers l’œuvre Les Dieux du stade de Leni Riefenstahl. Cependant, nous pouvons voir un choix notable, à travers Hanns Braun, de commémorer un héros de la Première Guerre mondiale, tout autant qu’un sportif au palmarès considérable, à l’occasion de ces Jeux olympiques.

Depuis 1951, la Fédération allemande d'athlétisme décerne chaque année le Hanns-Braun Memorial Award pour récompenser les performances exceptionnelles et les mérites particuliers à des postes de direction dans le domaine de l'athlétisme.

Dave Gallaher, noir c’est noir

Dave Gallaher fut le capitaine de la tournée des Originals, la première équipe des All Blacks à se déplacer hors d'Océanie pour effectuer une tournée en Grande-Bretagne, puis en France et enfin en Amérique du Nord.

Au déclenchement de la Première Guerre mondiale, la conscription n’étant pas de mise dans le Commonwealth, il s’engage volontairement au sein de la division néo- zélandaise. Il combattit lors de la bataille de Messines, avant d’être mortellement touché par un éclat d’obus lors de la bataille de Passchendaele, le 4 octobre 1917.

Gallaher cumula les hommages en Nouvelle-Zélande, en étant le premier rugbyman du pays à avoir une statue à son effigie. Haute de 2,7 mètres, elle fut inaugurée en juillet 2011 devant l’Eden Park d’Auckland où les All Blacks ont remporté deux finales de la Coupe du monde.

Il fut honoré également sur sa terre natale irlandaise. En 1873, en effet, le capitaine des All Blacks naquit à Ramelton dans le comté de Donegal. Il émigra en Nouvelle- Zélande avec sa famille dans son enfance. D’une île à une autre, il ne fut pas oublié puisque, dans sa ville d’origine, on retrouve le Dave Gallaher Park, mémorial sur lequel fut incrustée la fougère, symbole de la Nouvelle-Zélande, entre deux poteaux de rugby, avec le message « Born in Ireland, Forged in New Zealand ». En outre, le club de rugby local, le Letterkenny Rugby Football Club évolue Park. L’enceinte fut baptisée en novembre 2005 pour le centenaire de la tournée des Originals. La cérémonie d’inauguration fut marquée par la présence de l’équipe de Nouvelle-Zélande.

Dave Gallaher photographié en uniforme.

© Alamy.

L’organisation des rencontres de rugby entraîne deux saisonnalités : en juin, les nations de l’hémisphère nord se déplacent chez leurs voisines du sud et, en octobre-novembre, l’inverse se déroule. Quand la Nouvelle-Zélande affronte, à cette époque, la France, les deux nations se disputent le trophée Dave Gallaher. Surtout, les joueurs océaniens ne manquent pas de réaliser plusieurs rituels. Le premier consiste pour les All Blacks à assister au ravivage de la flamme du Soldat inconnu, sous l’Arc de Triomphe, ce qu’ils firent le mercredi 8 novembre 2017.

Ensuite, un petit comité, avec notamment le capitaine, se recueille sur la tombe de Dave Gallaher au Nine Elms military cemetery de Poperinge en Belgique. Ce fut le cas le 9 novembre 2017.

Keven Mealamu, le talonneur aux 132 sélections avec l’équipe nationale néo-zélandaise, explique que c’est une figure « que l'on découvre dès notre arrivée chez les All Blacks, un de nos pionniers ».

Les sportifs, à l’image d’autres corporations, ont pleinement participé à l’effort de guerre des sociétés belligérantes. Les balles et obus ne regardant pas les licences sportives, ils ont payé le prix du sang.

Au sortir de la guerre, les clubs et associations dénombrèrent leurs disparus et honorèrent leur mémoire, à travers différents canaux, trophées, compétitions sportives. Ce souvenir va être entretenu dans le marbre : de nombreux monuments aux morts sont érigés dans des enceintes sportives parfois prestigieuses, comme dans la plupart des stades du Top 14 de rugby. Ils sont le témoignage d’une pratique sportive bien attestée avant-guerre, de la constitution de ce que Jay Winter nomme les « cercles de deuil », ces réseaux de sociabilité dans lesquels on partage le deuil, mais ils attestent aussi des nombreuses pertes connues par le monde sportif.

Au lendemain de la guerre, le prix du sang payé par les sportifs est important. La reconnaissance se traduira par des subventions ou dons de terrains, nombre d’équipements sportifs ayant été détruits par les combats ou les réquisitions. La mort héroïque au champ d’honneur est alors, assez logiquement, glorifiée dans les discours prononcés lors des inaugurations de ces monuments.

Certaines modalités mémorielles sont toutefois plus iconoclastes, comme celle adoptée par le club de rugby de l’Union sportive perpignanaise, qui changea la couleur de ses maillots pour opter pour le bleu horizon, en référence à l’uniforme des soldats français durant la Grande Guerre. Le club catalan entendait par là-même rappeler le souvenir des sept membres de son équipe championne de France quelques semaines avant le début du conflit, dont celui de sa vedette Aimé Giral. Celui-ci a donné son nom au stade où évolue désormais l’Union sportive Arlequins Perpignan.

Statue de Dave Gallaher à Eden Park, Auckland, Nouvelle-Zélande.

© Alamy.

Camille Morata, historien, professeur d’histoire-géographie,

in la revue Les Chemins de la mémoire, numéro hors-série Le sport et les Armées, octobre 2024.