Seconde Guerre mondiale : 80e anniversaire de l’année 1943

L'Allemagne nazie officialise en 1943 son entrée en "guerre totale", mais cette année est aussi celle où les Alliés prennent l'avantage sur les forces de l'Axe et où commence à se dessiner le monde de l’après-guerre. Pour la France, 1943 est l'année de l’unification de la Résistance.

Dans le Pacifique, alors que l'année 1942 avait été dominée par une forte expansion des troupes japonaises, 1943 marque le début du repli. Le 7 février, elles sont forcées de quitter Guadalcanal après 6 mois de combats et un bilan humain très lourd.

Sur le front de l'Est, les Soviétiques poursuivent leur contre-offensive contre l'Allemagne nazie, lancée depuis le mois de juillet 1942. La reddition du général von Paulus à Stalingrad, le 2 février 1943, illustre ce retournement de situation.

L'océan atlantique constitue également un espace stratégique de premier ordre, par où transite l'aide militaire américaine destinée aux Britanniques. La menace que font peser les sous-marins allemands sur les convois alliés s'atténue considérablement en 1943, année durant laquelle 43 sous-marins ennemis sont neutralisés.

Les rafles, les déportations et la répression s'accentuent dans les territoires occupés par les forces nazies. Les mouvements de résistance n'en continuent pas moins de se développer, à l'ouest comme à l'est de l'Europe. En avril 1943, le ghetto de Varsovie se soulève et tiens tête pendant un mois aux troupes nazies chargées de sa destruction.

Liberty ships à quai dans le port de Casablanca (Maroc). Octobre 1943.

© ECPAD, photographe SCA

Un cadre chronologique

Retrouvez une chronologie de l'année 1943 sur le site du musée de l'Ordre de la Libération

Des articles scientifiques de Chemins de mémoire pour documenter et comprendre les grands événements de l’année 1943 en France

Les opérations militaires

Article : "Les grandes opérations militaires de l'année 1943"

La campagne de Tunisie

Depuis le mois de novembre 1942, les troupes anglo-américaines sont présentes en Afrique du Nord. Cependant, la Tunisie, restée sous le contrôle du régime de Vichy, est toujours occupée par l'armée allemande. S'opposant d'abord aux Alliés, les troupes (Vichystes) du général Barré se retournent finalement contre l'occupant. En Libye, Tripoli est reprise par les Britanniques en janvier 1943. La campagne qui s'apprête à débuter va signer le départ définitif des forces de l'Axe d'Afrique.

Lisez un article sur la campagne de Tunisie (1er décembre 1942 - 13 mai 1943)

La création et l'action du Comité français de la Libération nationale (CFLN)

La campagne d'Italie

Avec la reconquête totale de l'Afrique, les Alliés peuvent désormais se tourner vers l'Europe, et plus précisément vers l'Italie. Le 7 juillet, un débarquement a lieu en Sicile. Il faut 18 mois d'opérations pour mettre fin à cette campagne découpée en 3 phases : la conquête de la Sicile (juillet à août 1943), le débarquement en Italie du sud (septembre 1943 à juin 1944) et la lutte pour l'Italie du nord (jusqu'au 2 mai 1945).

Lisez un article sur la campagne d'Italie (3 septembre 1943 - 2 mai 1945)

La France s'engage aux côtés de ses Alliés en Italie. A partir de la fin novembre 1943, la première grande unité à débarquer est la 2ème Division d'Infanterie Marocaine (DIM) du général Dody, qui arrive à Naples et rejoint le front au sein de la Vème Armée américaine du général M.W. Clark. La 3ème Division d'Infanterie Algérienne (DIA) du général de Monsabert débarque fin décembre.

Lisez un article sur les Français dans la campagne d'Italie (1943-1944)

Corps expéditionnaire français : Juin et ses hommes à l'assaut de l’Italie

Extrait du n°9 Esprit défense | automne 2023

Pour en savoir plus :

Rafles et déportations

En France, l'invasion de la zone sud par les allemands en novembre 1942 entraîne rapidement des nouvelles rafles de juifs au cours de l'année suivante. En janvier 1943, la rafle de Marseille voit 6000 personnes arrêtées, dont 1642 sont déportées en Allemagne et en Pologne.

Lisez un article sur les grandes rafles de juifs en France

La Résistance

L'unification

Le 30 mai, Charles de Gaulle quitte Londres pour Alger où, le 3 juin, est formé un Comité français de libération nationale (CFLN) qu'il codirige avec le général et Giraud. Les deux hommes s'étaient rencontrés pour la première fois à la conférence de Casablanca (ou Anfa) en janvier. L'objectif est d'unifier la France combattante.

Lisez un article intitulé "refaire l'armée française : 1943-1945"

L'année 1943 est aussi celle de l'unification des différents mouvements de résistance intérieure, incarnée par la figure de Jean Moulin. Au début de l'année naissent les MUR (Mouvements unis de Résistance), qui sont ensuite remplacés par le CNR (conseil national de la Résistance).

Lisez un article sur l'unification de la Résistance

Lisez les actes du colloque "Jean Moulin, héros républicain"

Service du travail obligatoire (STO) et maquis

1943 marque la naissance des premiers maquis. Ce phénomène, qui se développe au départ de façon spontanée dans le contexte des réquisitions pour le travail en Allemagne, contribue à changer considérablement la Résistance.

Lisez un article sur les conséquences du STO dans la création des maquis

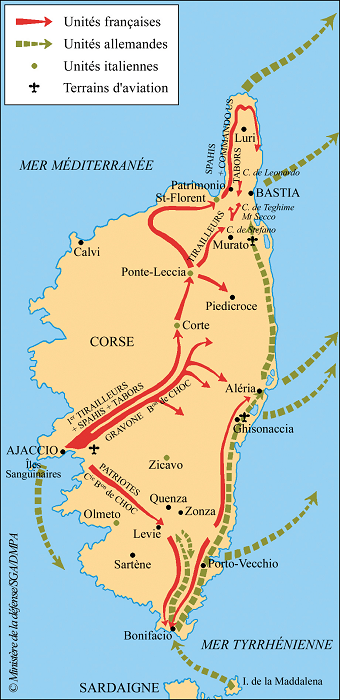

La libération de la Corse

En Corse, le Front national, qui a réussi à unifier la Résistance régionale, dispose d'environ 12 000 hommes prêts à combattre sans attendre un débarquement. Celui des alliés en Sicile, la chute de Mussolini et le retournement d'alliance de l'Italie vont pourtant leur fournir une occasion de libérer l'île de beauté.

Lisez un article sur la libération de la Corse

80 ans de la libération de la Corse : un récit en trois actes

Libération de la Corse : le Casabianca, le sous-marin qui fit trembler le IIIe Reich

La médaille de la Résistance

Dès 1940, de nombreux Français s’engagent dans la lutte contre l’occupant, rejoignant la France libre ou les rangs de la Résistance intérieure. Le 9 février 1943, à Londres, le général de Gaulle crée alors la médaille de la Résistance française afin de "reconnaître les actes remarquables de foi et de courage qui, en France, dans l'Empire et à l'étranger, auront contribué à la Résistance du peuple français contre l'ennemi et contre ses complices depuis le 18 juin 1940".

"Un objet, une histoire" - La médaille de la Résistance

Pour en savoir plus :

Les grandes conférences interalliées

L'année 1943 se clôt avec la conférence de Téhéran, du 28 novembre au 1er décembre. C'est la première fois que les dirigeants des trois grandes nations alliées, Churchill, Roosevelt et Staline, se rencontrent. Le Président américain y annonce vouloir lancer un débarquement sur les côtes françaises en 1944.

L'engagement des Antilles

Les manifestations et commémorations

Retrouvez tous les événements grâce à une carte interactive

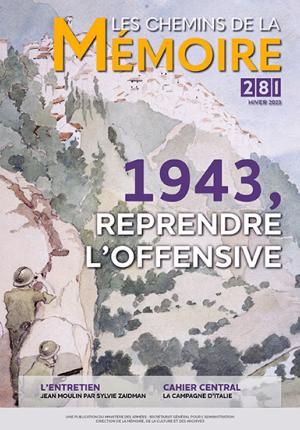

Revue Les Chemins de la mémoire

- "1943, l'année décisive", ainsi que toutes les publications de la SAMOL, est disponible à la vente à la boutique du Musée de l'Armée aux Invalides ou via une commande par mail à l'adresse suivante : aamolparis@gmail.com (22€ TTC frais de port compris, chèque à l'ordre de la SAMOL).

Henri Giraud, Franklin Roosevelt, Charles de Gaulle et Winston Churchill à la conférence de Casablanca (ou Anfa), du 14 au 24 janvier 1943.

© collection particulière

Le Select-Palace de Lorient, vu de l'immeuble Costard, bombardé par les alliés en janvier 1943.

© ECPAD/fonds Gilles Ciment/auteur inconnu

La rue du Lycée entre le café de la Halte et la porte de l'Arsenal à Lorient, après le bombardement allié en janvier 1943.

© ECPAD/fonds Gilles Ciment/auteur inconnu

Campagne de Tunisie. Des canonniers marins de la 6e batterie mobile de 90 de marine mettent en batterie un canon de 90 mm modèle 1939 Schneider près de Tébessa (frontière algéro-tunisienne), 15 février 1943.

© ECPAD - Photographe inconnu

Interrogatoire par un chef d'escadrons du 3e RSA (régiment de spahis algériens) de la DMC (Division de marche de Constantine), d'un prisonnier, caporal de la Luftwaffe, engagé dans le corps expéditionnaire de l'Afrikakorps.

© Auteur inconnu/ECPAD/Défense

Epave d'un des onze bombardiers Junkers Ju 88 de la Luftwaffe, abattus sur une journée par le groupe de chasse II/5 La Fayette au-dessus du désert tunisien.

© Auteur inconnu/ECPAD/Défense

Servants d'un canon antichar américain de 37 mm.

© Auteur inconnu/ECPAD/Défense

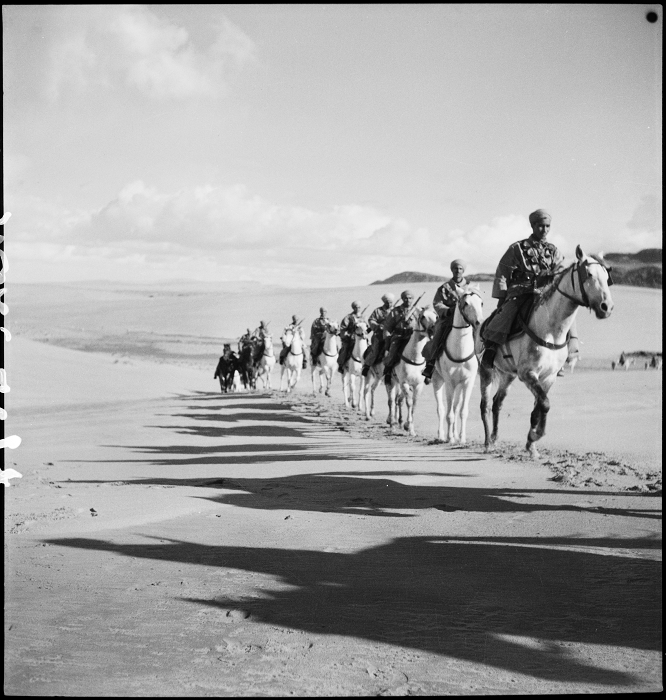

Patrouille à cheval d'une unité de spahis dans le désert tunisien.

© Auteur inconnu/ECPAD/Défense

Campagne de Tunisie. Tirailleurs dans le secteur de Maktar, mars 1943.

© ECPAD - Photographe inconnu

Vue en contre-plongée d'un canon de 155 mm GPF d'un régiment d'artillerie d'Afrique, en batterie dans la région de Zaghouan (mai 1943).

© Auteur inconnu/ECPAD/Défense

Défilé des drapeaux américain, français et britannique et de leurs gardes lors de la fête de Jeanne d'Arc à Alger (8 mai 1943).

© Auteur inconnu/ECPAD/Défense

La campagne d'Italie, 1943-1945.

© Ministère des Armées

Le général de Gaulle, coprésident du CFLN (Comité français de la Libération nationale), passe en revue des éléments du CEF (corps expéditionnaire français) qui va être engagé en Italie. Il est accompagné du général d'armée Alphonse Juin, commandant le CEF, et du général de division Darrio (été 1943).

© Auteur inconnu/ECPAD/Défense

Débarquement d'éléments du CEF (Corps expéditionnaire français) dans le port de Naples (novembre 1943).

© Auteur inconnu/ECPAD/Défense

Infirmières ambulancières de première urgence, tricotant devant leurs voitures (14 décembre 1943).

© Auteur inconnu/ECPAD/Défense

Des chasseurs de chars TD M10 (ou tanks destroyers) du 2e escadron du 8e régiment de chasseurs d'Afrique (RCA) rejoignent une zone de regroupement après avoir débarqué sur un quai du port de Naples (22 décembre 1943).

© Auteur inconnu/ECPAD/Défense

Appareillage du port d'Alger d'un convoi de bâtiments français à destination de la Corse.

© Auteur inconnu/ECPAD/Défense

Des tirailleurs du 1er RTM (Régiment de tirailleurs marocains) progressent vers le col de San Stefano (29 ou 30 septembre 1943).

© Auteur inconnu/ECPAD/Défense

Un char léger Stuart M5A1 du 1er ou du 2e escadron de reconnaissance du 4e RSM (régiment de spahis marocains) se dirige vers Bastia (2 octobre 1943).

© Auteur inconnu/ECPAD/Défense

Des habitants du village de Patrimonio accueillent l'équipage d'une jeep Ford GPW (probablement du 4e régiment de spahis marocains), le 1er ou 2 octobre 1943).

© Auteur inconnu/ECPAD/Défense