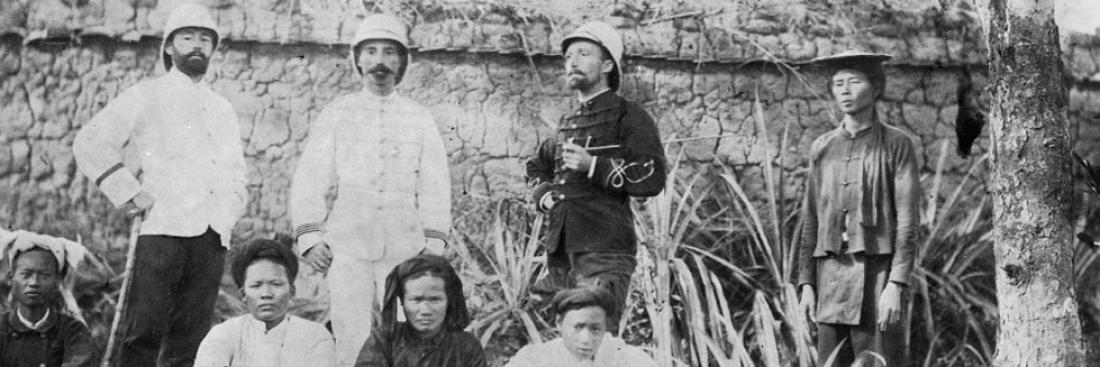

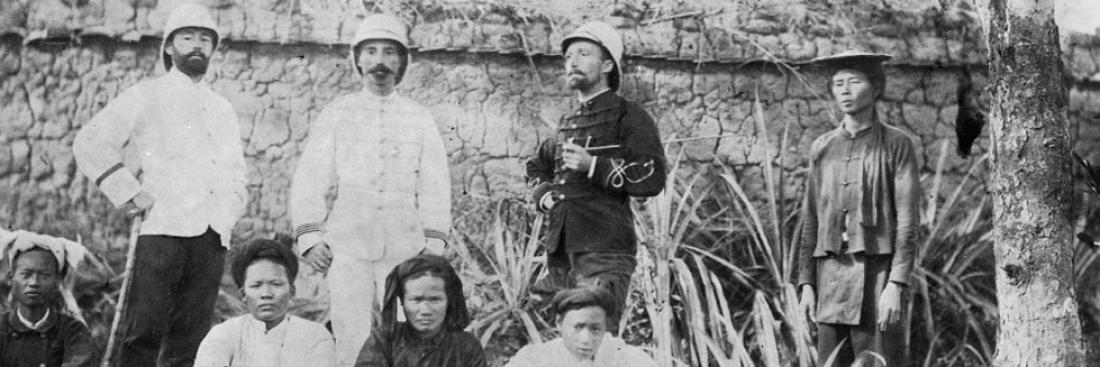

Le capitaine Borbal-Combret (au centre), des officiers de la 2e compagnie du 3e régiment de tirailleurs tonkinois et des soldats tonkinois à Lang-Nac près de Bac-Ninh. Décembre 1885. © collection colonel Laroche/ECPAD.

L’histoire des liens entre la France et ce que l’on a appelé l’Indochine commence au XVIIe siècle, lorsque des missionnaires jésuites atteignent l’Extrême-Orient et prend une importance capitale lorsque ces Jésuites, sous la direction de Mgr Pigeau de Béhaine, viennent soutenir les efforts d’unification de l’empereur d’Annam Gia Long. Celui-ci, appuyé par des conseillers militaires français, fut le premier unificateur du Vietnam à la fin du XVIIe siècle et sa dynastie devait régner jusqu’en 1955.