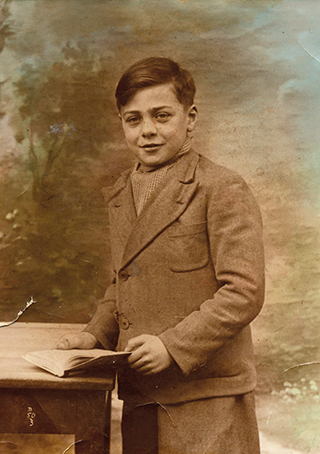

Je vais vous raconter mon histoire. Je suis né à Paris le 5 juin 1927. Je suis le quatrième d’une fratrie de 9 enfants. Mes parents étaient des Juifs russes, arrivés en France avant la Première Guerre mondiale, en 1912, parce que la démocratie les faisait rêver. À la fin de l’année scolaire 1939, il y a des rumeurs de guerre. Dans le 13e arrondissement de Paris, les autorités craignent des bombardements. Comme dans d’autres quartiers peuplés de beaucoup d’enfants, des départs sont organisés. On nous met alors dans un train, ma mère, mes frères et sœurs et moi, qui nous conduit dans un petit village au sud d’Angers. Et dans la nuit, ma mère accouche de la plus jeune de mes sœurs. Le lendemain, 1er septembre, des affiches annoncent la mobilisation générale. On m’inscrit à l’école et je reçois, de la part du prêtre qui fait cours, un enseignement catholique. Très vite, je suis baptisé, je fais ma communion, ma confirmation et je deviens très croyant. À 14 ans, je sors de l’école et trouve un poste dans le garage d’à côté. On était heureux parce qu’on était ensemble et on découvrait la campagne dans tous ses plaisirs, alors qu’à Paris, il y avait beaucoup de restrictions.

Henri Borlant écolier. © Collection Henri Borlant

C’est dans ce calme que le 15 juillet 1942, des soldats allemands viennent nous chercher. Ils ont nos noms et notre adresse. Mon père n’était pas sur la liste. J’avais 15 ans, j’étais sur la liste, comme mon frère Bernard et ma sœur Denise. J’ai pensé que l’Allemagne avait besoin de main d’œuvre et que j’allais travailler. Mais ma mère y figurait aussi. Je n’étais pas préparé à cela. Elle n’était pas en capacité de travailler. Je ne comprenais pas. On a grimpé dans le camion et on est partis. Sur la route, ils arrêtent d’autres familles. Arrivé au séminaire d’Angers, je suis séparé de ma mère et de ma sœur. Le lendemain, mon père me rejoint et ma mère est renvoyée dans le village. Nous sommes restés cinq jours au séminaire.

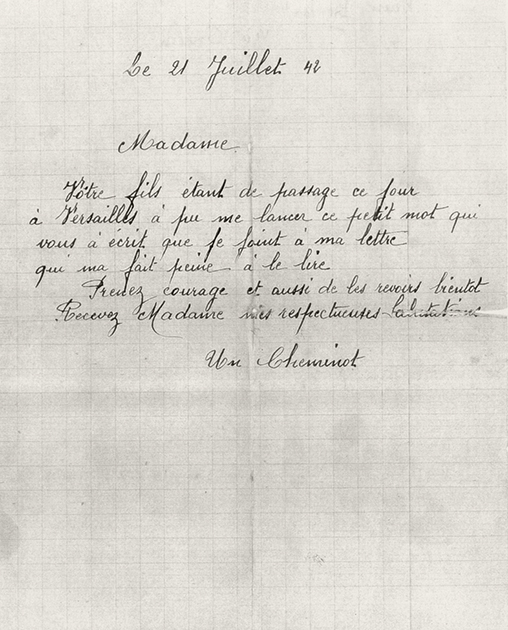

Un matin, nous sommes embarqués dans des wagons à bestiaux, sans fenêtre ni siège, sans pouvoir nous allonger. Je ne reverrai pas ma sœur, séparée de nous. Le train reste des heures immobilisé avant de partir. Des gens commencent à écrire des mots qu’ils jettent par la petite lucarne. Je fais de même : "maman, il paraît que nous partons en Ukraine faire les moissons". J’apprendrai plus tard que ma mère avait bien reçu le message de la part d’un cheminot.

Lettre rédigée par le cheminot pour accompagner le mot adressé par Henri Borlant à sa mère et jeté à travers la lucarne du train avant de partir pour Auschwitz.

© Collection Henri Borlant

Le voyage dure 3 jours et 3 nuits, sans manger ni boire. Le train arrive finalement au milieu d’un champ. On entend hurler, des hommes, des chiens. En sortant, on nous demande d’abandonner nos bagages, on nous fait courir. On nous fait mettre par rang de 5 et on marche environ 2 kilomètres pour rejoindre le camp de Birkenau, entouré de barbelés dont on saura très vite qu’ils sont électrifiés. On nous dirige vers une grande baraque avant de nous donner les ordres : d’abord "vous vous déshabillez entièrement". Devant tout le monde ? Oui. J’étais très pudique. Des coups de bâtons commencent à tomber. Une autre équipe arrive, nous tond, nous rase. Je vois mon père nu, la boule à zéro. Ensuite, on nous tatoue. Ce numéro est notre nom, notre identité. Je deviendrai le 51 055. Il y a des Français dans le camp, souvent des résistants, des communistes, qui portent à côté de leur numéro un triangle rouge. Une lettre indique la nationalité. Les plus cruels portent des triangles verts, des anciens criminels. Ils sont souvent chefs de kommandos.

On nous donne des vêtements déjà portés par des personnes malades ou qui sont sans doute mortes avec. Les chaussures prennent l’allure de sandales en bois. C’est très difficile de courir avec. Très vite, on a tous des plaies aux pieds. On nous crie dessus, on nous frappe, on ne peut pas boire, on crève de faim. Des trains arrivent tous les jours avec de nouveaux déportés. On nous dit : "ici vous êtes dans un camp d’extermination. D’ici, vous ne sortirez que par la cheminée du four crématoire". C’est l’affolement. Voilà, c’est parti.

QUEL A ÉTÉ L’ÉVÉNEMENT LE PLUS MARQUANT DURANT VOTRE DÉPORTATION ?

Je crois que c’est la faim. Quand on crève de faim, on n’est plus tout à fait un homme. On a la tête qui est prise, on perd du poids, on fait des efforts au-dessus de ses moyens. Je sais la faim qu’ont ressentie ceux que l’on voit aujourd’hui dans les documents d’archives, squelettiques, et qui n’ont plus que la peau sur les os. Qui en sont morts. La faim, ce même mot que vous utilisez quand vous sautez le repas de midi, cela ne veut pas dire la même chose. On a connu quelque chose qu’on ne peut pas dire avec des mots. Quand on a faim comme j’ai eu faim, il n’y a plus de rêve, plus rien. La faim, ça obsède.

VOUS AVEZ PU RESTER AVEC VOTRE FAMILLE ?

Après une première semaine dans la même baraque que mon père, nous avons été séparés. Je le voyais parfois le soir. Au bout d’un mois il m’a dit : "j’ai 54 ans, je ne tiendrai pas longtemps. Il faut que tu tiennes car ta mère aura besoin de toi". Au bout de six semaines, je ne l’ai plus vu. Deux mois après, j’ai été envoyé à Auschwitz I et séparé de mon frère, je ne l’ai plus revu. Je suis resté un an au block 7, tenu par un chef de baraque au triangle vert, un fou furieux. Au bout d’un an, je suis renvoyé à Birkenau. C’était devenu un camp immense. Je cherche mon frère et ne le trouve pas.

ÉTAIT-CE POSSIBLE DE SE FAIRE DES AMIS DANS UN CAMP ?

Non seulement c’était possible, mais c’était indispensable pour survivre. Il n’y pas eu de survivant sans entraide. Il y a un moment où, tout seul, vous ne pouvez pas. Il y a un moment où, quand vous avez 40 de fièvre et que vous n’êtes pas soutenu de chaque côté pour ne pas vous écrouler pendant l’appel, vous ne survivez pas. Il y avait un soutien moral aussi : des gens me parlaient, me donnaient du courage et me disaient qu’ils étaient présents. Un autre jour, c’est moi qui devais être là pour eux. On essayait de se réunir en groupe de gens parlant la même langue. Et puis quand on est plusieurs, on voit le danger venir de tous les côtés, on prévient, ça fait partie du code de survie.

Tous ceux que j’ai connus dans le camp, je les ai revus après, régulièrement. Ils étaient les seuls avec qui je pouvais discuter de la vie dans les camps. Le médecin Désiré Hafner, qui me conseillera plus tard de devenir médecin, je l’ai connu jusqu’à sa mort. J’avais recueilli son témoignage et on avait fait un DVD à la Fondation pour la mémoire de la Déportation... J’ai téléphoné à une quinzaine de copains que j’ai interviewés, des gens formidables qui avaient traversé tout cela. Des gens qui savent car ils ont vécu la même chose. Personne n’était à même de mieux nous comprendre que ceux qui avaient fait le même trajet.

COMMENT EXPLIQUEZ-VOUS QUE VOUS AYEZ SURVÉCU À TROIS ANS DE DÉPORTATION ?

Je ne l’explique pas. J’avais 15 ans, j’étais fragile. En fait, je n’aurais pas misé sur moi. Pourtant, j’ai survécu au typhus, à la tuberculose... Et l’envie de vivre, c’est quelque chose qui existe. Certains se disaient : "Ce n’est pas la peine de souffrir pour mourir" et ils empoignaient les barbelés électrifiés. Il y a eu quelques suicides. Mais le plus souvent, on se disait qu’il fallait essayer de survivre même dans ces conditions-là, un jour de plus et encore un jour, et encore un jour. Quand je vous raconte ça, j’ai envie de rajouter une phrase qui n’est pas de moi mais de La Fontaine, dans la fable La Mort et le Bûcheron : "Plutôt souffrir que mourir. C’est la devise des hommes". On souffre, on est malheureux mais on s’accroche à la vie.

COMMENT S’EST PASSÉE VOTRE LIBÉRATION ?

Le général Eisenhower et ses hommes découvrent des prisonniers exécutés par les nazis au camp d’Ohrdruf, le 5 avril 1945. © Keystone-France

En octobre 1944, alors que les Russes approchent, nous sommes plusieurs à être évacués dans des camps près de Berlin. Nous sommes survolés tous les jours par les avions alliés. Je suis envoyé enfin à Ohrdruf, un petit camp annexe de Buchenwald. Je deviens un tout nouveau, c’est-à-dire que c’est à moi que l’on fait faire les pires corvées. Un jour, je suis envoyé dans une boucherie en ville pour aller chercher de la nourriture pour les SS. Alors que l’on charge et décharge le camion, un prisonnier de guerre s’approche et me dit (il était français) : "tiens bon, y’en a plus pour longtemps, les Américains ne sont pas loin, et si tu arrives à te sauver, mes camarades prisonniers et moi te cacheront. Le boucher ici est un antinazi. Tu peux lui faire confiance". Un soir, dans la nuit du 3 au 4 avril 1945, sachant que les Américains arrivaient et que l’on voulait éviter l’évacuation forcée, ces marches de la mort, on s’est échappé avec un camarade. On s’est rendu chez le boucher qui nous a donné des vêtements de prisonniers. Le lendemain, les Américains arrivent. Je suis libre. À bord de leur jeep, nous les conduisons au camp d’Ohrdruf. Nous avions un besoin urgent de raconter et de faire voir ce qui s’était passé. Le 13 avril, je suis au centre de rapatriement. Le 16, j’arrive à Montigny-Lès-Metz. Là, le contrôle des papiers est très strict. Je n’en ai pas. Et je n’appartiens à aucune catégorie : prisonniers, indésirables, travailleurs. Déportés, ils ne connaissent pas. Un de mes camarades à qui on annonce que sa femme l’attend gare de l’Est me ramène avec lui. Arrivés dans le sud de Paris, nous prenons notre premier déjeuner en France. Le téléphone sonne puis on me dit "on a retrouvé ta mère, elle t’attend dans son appartement parisien avec tes frères et sœurs". Je ne pensais pas la revoir. Je me suis toujours dit qu’elle était sans doute dans l’un des nombreux convois arrivés à Auschwitz. Je pars la retrouver. Elle ne m’a jamais posé aucune question, je ne lui ai jamais rien dit.

QU’EST CE QUI A ÉTÉ LE PLUS DUR QUAND VOUS ÊTES REVENU ?

Ce n’était pas dur quand je suis revenu ! J’étais à Paris, j’avais 17 ans, j’envisageais l’avenir, je croyais que rien ne serait difficile après avoir vécu cela. Surtout, j’avais retrouvé ma mère, je pouvais la prendre dans mes bras et lui dire l’amour que j’avais pour elle. C’est une chance que tout le monde n’a pas eue. Deux ans après mon retour, je m’inscrivais à l’école de médecine, alors que je n’avais avant de partir en déportation aucun diplôme. En deux ans, j’ai passé mon brevet et mon baccalauréat. Je n’ai pas désarmé, jamais. Je suis devenu médecin, un métier que j’ai adoré faire. J’avais un cabinet boulevard Richard Lenoir à Paris. Un jour, j’ai soigné une patiente allemande qu’un copain m’avait envoyée. Elle avait quitté ses parents après avoir découvert le drame de la Shoah. Elle est revenue quelques temps après, je l’ai embauchée. On s’est aimés, on s’est mariés et on a eu trois magnifiques filles. Là, elle m’attend à la maison.

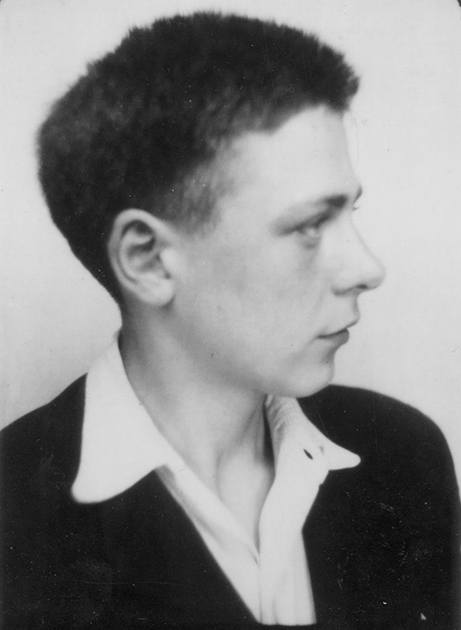

Henri Borlant à son retour des camps, 1945. © Collection Henri Borlant

Il y a eu d’autres satisfactions et bonheurs comme la fois où, à l’Élysée, le président de la République m’a épinglé une décoration en faisant un petit discours. Parmi ces bonheurs, il y a aussi ce que je fais avec vous, c’est-à-dire lutter contre le nazisme, c’est important. Surtout, j’avais conscience que d’être heureux, ce n’est pas donné à tout le monde et tout le temps, que d’avoir de quoi manger quand on a faim, d’être avec une femme qu’on a choisie, c’est un bonheur. Quand on a survécu à ce à quoi j’ai survécu, c’est trop bête de gâcher sa vie.

RACONTER LES CHOSES, C’EST D’UNE CERTAINE MANIÈRE LES REVIVRE, DONC EST-CE QUE C’EST DIFFICILE POUR VOUS DE RACONTER ENCORE ET ENCORE ?

Non, non... J’avais décidé de ne jamais retourner à Auschwitz. On me demandait souvent d’accompagner des élèves et des étudiants là-bas. En 1995, je suis contacté par une professeure d’histoire dont les étudiants font un travail et une exposition sur le thème : "La libération des camps et le retour des déportés". Je leur fournis alors des cassettes de témoignages pour alimenter leur réflexion. Ils me demandent de contacter Serge Klarsfeld pour qu’il soit présent à l’inauguration de l’exposition. Je ne le connaissais pas personnellement. Mais je lui téléphone quand même et je lui dis que j’ai lu le livre qu’il a consacré à la déportation des enfants et que j’y ai vu une photo de mon frère. Il me dit : "Ah comment vous vous appelez ?", je lui dis mon nom, il regarde ses listes. Il dit : "Je ne vous ai pas marqué parmi les survivants, vous n’êtes pas passé par l’hôtel Lutétia ?" ; "Non je suis rentré avant". Il m’a rajouté parmi les survivants et puis il a accepté de venir... C’est alors qu’il m’a demandé de venir avec lui accompagner à Auschwitz des élèves de troisième de la région Rhône-Alpes, qui avaient le même âge que moi au moment de ma déportation. J’ai dit oui parce que je n’ai pas osé dire non et quand j’ai raccroché ma femme m’a dit : "Mais tu es malade tu sais que tu trembles de peur à l’idée d’aller là-bas". Quand les jeunes sont arrivés avec leur enseignant à l’aéroport de Lyon, il leur a dit: "Voilà Henri Borlant... il avait 15 ans, l’âge que vous avez, en juillet 1942 quand il a été arrêté. Il y a eu 6 000 enfants de moins de 16 ans qui ont été arrêtés en 1942 et sur les 6 000, il est le seul survivant". Ça m’a fait un électrochoc. Depuis, je me dis que je ne peux pas refuser de témoigner quand je sais que je suis le seul survivant sur un tel nombre d’enfants qu’on a assassinés.

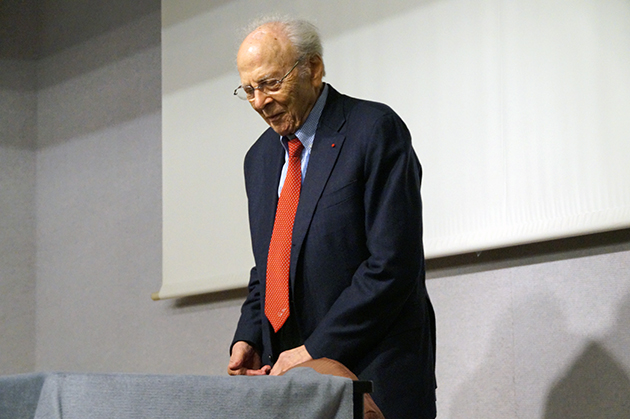

Henri Borlant témoigne devant les lycéens de Metz, 29 mars 2018. © Vaea Héritier

VOUS AVEZ PUBLIÉ "MERCI D’AVOIR SURVÉCU". QUAND VOUS EST VENUE L’IDÉE DE COUCHER SUR LE PAPIER VOTRE EXPÉRIENCE ?

Il y a eu un moment où je me suis dit : "Si tu ne le fais pas maintenant, tu ne le feras plus". Ce témoignage-là, écrit, me manquait. Je ne suis pas écrivain, donc j’ai raconté mon histoire à des gens qui ont accepté de l’entendre, de l’enregistrer, etc. J’ai fait deux tentatives et je n’étais pas satisfait. Alors je me suis dit : "il faut que je le fasse moi-même". Je me suis mis à écrire. Quand le livre est sorti, ça a eu un retentissement que tous mes témoignages filmés n’avaient pas eu. Un journaliste m’a posé la question : "Pourquoi vous ne l’avez pas fait plus tôt ?", j’ai dit : "Parce que je ne suis pas écrivain". Je préfère répondre à vos questions parce que je vous vois, parce que je sais à quelle curiosité je réponds, c’est autre chose et cela je le fais avec bonheur. Je me souviens qu’un jour on m’a demandé, c’était il y a longtemps : "Est-ce que vous avez déjà eu honte d’être juif ?". Alors je réponds : "Honte d’être juif ? Non non, je n’ai jamais eu honte... J’ai eu peur à un certain moment...". J’ai réfléchi pendant plusieurs jours, ça m’a trotté dans la tête... Ensuite, j’ai eu des réponses qui sont venues, qui pour moi étaient satisfaisantes. Je n’ai pas eu honte d’être juif, j’ai eu honte d’avoir peur et j’ai surmonté cette peur. Cette peur je l’ai gardée quand même un certain temps et puis cela a disparu un jour.

AUJOURD’HUI, ÇA VOUS FAIT QUELQUE CHOSE DE VOIR ENCORE VOTRE TATOUAGE SUR VOTRE BRAS ?

Oui, cela me fait quelque chose. Ce n’est pas simplement un tatouage, un numéro. C’est très précisément le 51 055. Ce numéro, ça veut dire que c’est le 23 juillet 1942, alors que j’avais 15 ans 1 mois et 10 jours, que j’ai été amené dans ce camp d’extermination, que j’ai survécu presque trois ans et que j’ai résisté au projet nazi de nous transformer en cendres et en fumée. C’est donc quelque chose dont je suis fier. Les nazis nous brûlaient pour nous faire disparaître, pour que personne ne sache et moi, aujourd’hui, je suis là en train de vous montrer ce tatouage. Il y en a qui font les jeux olympiques et qui reviennent avec une médaille d’or. Ce tatouage, c’est ma médaille d’or. Il veut dire qu’on est très peu à avoir fait ce parcours, que je l’ai supporté avec les maladies, les coups, la faim. Je suis là, bien présent, et je dénonce encore toutes ces choses aujourd’hui. Je n’ai jamais eu envie d’enlever ce tatouage. Au début, je l’ai caché parce que je craignais que les antisémites me fassent du mal. Mais aujourd’hui je vous le montre, je n’ai pas à le cacher. Avec ce tatouage, je lutte contre le racisme, contre l’antisémitisme et je lutte aussi pour la défense de la démocratie.

Portraits de déportés dans le bâtiment couramment appelé "Sauna" à Auschwitz-Birkenau. © DR

Il y a une chose sur laquelle j’ai le devoir d’insister. Je fais partie de celles et ceux qui ont vécu cet espace de temps, qui a duré quatre longues années, pendant lequel la France était dirigée par le maréchal Pétain, Pierre Laval, etc. Ils ont collaboré avec les nazis, ils ont arrêté des gens innocents. Pendant ces quatre années, on a tué mon papa, mon frère, ma sœur, mes grands-parents, on a tué des quantités d’enfants, de bébés, ça a duré pendant des années et puis les nazis ont perdu et j’ai pu rentrer, j’ai pu retrouver mon pays avec une direction démocratique. Il y a beaucoup de pays dans le monde, et des millions et des millions de gens, qui sont privés de cette démocratie et qui nous envient. Cette démocratie, on en a hérité, on l’a reçue. Il y en a qui ont versé leur sang pour se débarrasser du pouvoir absolu. On a le droit de voter et on en jouit, on peut aller et venir, on peut parler, être pour ou contre, c’est un bonheur. Quand on a perdu comme moi ce droit et qu’on le retrouve, on en connaît le prix. La démocratie, ça peut se perdre si les gens ne s’y intéressent pas, s’ils ne cherchent pas à savoir. Lors des élections, on voit qu’il y a un pourcentage important de gens qui ne vont pas voter. Vous êtes des jeunes gens éduqués. Vous devez chercher, réfléchir, faire votre choix et apprendre à être des citoyens responsables.

APRÈS LA GUERRE, QUELS SENTIMENTS NOURISSEZ-VOUS ENVERS LES ALLEMANDS ?

Je vous remercie de me poser cette question car elle est importante. Ce ne sont pas les Allemands, ce sont les nazis que je déteste, qu’ils soient français ou allemands. Dans le camp où j’étais, il y avait des Allemands antinazis. Je ne peux pas oublier qu’ils ont risqué leur vie en combattant les nazis. Si je vous ai raconté l’histoire de ma rencontre avec une jeune et jolie jeune fille, c’est parce qu’elle était allemande, et je l’ai épousée. Son père était soldat pendant la guerre, et quand sa fille lui a demandé des explications, il a dit : "C’est passé et on ne parle plus de cela." Et c’est à ce moment-là qu’elle a décidé de venir en France. Je ne suis pas contre le fait que les gens qui ont commis des méfaits soient jugés et condamnés à hauteur de leur crime. Les sociétés ont besoin de justice, elles n’ont pas besoin de pardon. Il n’y a que les victimes qui peuvent pardonner, et personne d’autre.