En 1958, la guerre d’Algérie entre dans sa cinquième année. Elle semble dans l’impasse, aux plans politique et diplomatique. Les pourparlers avec le camp indépendantiste engagés en 1956 sont au point mort, chaque partie ayant des positions irréconciliables : le Front de libération nationale (FLN) revendique l’indépendance totale, alors que la France entend maintenir sa souveraineté sur les trois départements. La parole reste donc aux armes, notamment à la frontière tunisienne, où la "bataille des frontières" commence.

Ce conflit, dont le coût explose, divise le pays. Dès lors, il paraît légitime de se demander dans quelle mesure le retour au pouvoir du général de Gaulle en mai 1958, et la réforme constitutionnelle survenue en octobre 1958, créent une dynamique inédite depuis le début de la guerre d’Algérie avec l’espoir d’un dénouement de la crise. Sur le plan militaire, l’armée française parvient à reprendre l’initiative, et sur le plan politique, le général de Gaulle inspire la confiance dans son intention d’en finir avec le conflit, la nouvelle Constitution d’octobre 1958 permettant d’envisager différentes solutions.

VERS L’AFFAIBLISSEMENT DE L’ARMÉE DE LIBÉRATION NATIONALE

Depuis 1955, le FLN s’efforce de constituer une armée permettant de pallier la pression, certes très relative, exercée par l’arrivée du contingent français. Un effort d’organisation est réalisé lors du congrès de la Soummam du 20 août 1956, au cours duquel la création de l’Armée de libération nationale (ALN) est officialisée. Le contexte est par ailleurs favorable à l’expression de la voix indépendantiste. En effet, l’année 1956 voit la montée en puissance du nationalisme arabe à la suite de la victoire diplomatique de Nasser après le dénouement de la crise de Suez. Aux frontières avec le Maroc et la Tunisie, dont l’indépendance en 1956 permet un soutien actif au FLN, les unités de l’ALN sont réparties en bataillons ("failek") de 350 hommes. Le territoire algérien est découpé en régions militaires ("wilaya") dans lesquelles des compagnies ("katiba") de 120 hommes, divisées en sections ("ferkas") de 30 hommes, sont implantées dans des zones de défense. Celles-ci sont généralement situées à l’intersection de plusieurs vallées, afin de permettre des déplacements dans différentes directions, et à proximité d’un village pour le ravitaillement. Les unités y sont réparties en petits groupes retranchés dans des abris naturels, principalement des grottes. Cette stratégie fondée sur la mobilité oblige l’armée française à répartir ses effectifs sur l’ensemble du territoire considéré comme "utile".

Entre 1955 et 1957, la montée en puissance de l’ALN s’accélère, notamment dans la région de la Grande Kabylie et dans celle des Aurès. En 1956, le congrès de la Soummam évalue, selon Jacques Frémeaux, les forces à 20 000 hommes en Algérie, dont 7 000 soldats et 13 000 partisans (La France et l’Algérie en guerre, 1830-1870, 1954-1962, Paris, Économica, 2002, p.150) ; en août 1957, d’après Abane Ramdane, le potentiel de l’ALN atteint 90 000 hommes, dont 50 000 soldats et 40 000 partisans (Harbi Mohamed, L’Algérie et son destin, croyants ou citoyens, Paris, Arcantères, 1997, pp.109-110). Un an plus tard, selon l’évaluation de Guy Pervillé, les succès militaires français entraînent une baisse sensible des effectifs indépendantistes (La guerre d’Algérie, histoire et mémoire, Bordeaux, CRDP Aquitaine, 2008, p.185) : 50 000 hommes, dont 30 000 en Algérie (20 000 soldats et 10 000 partisans) et 10 000 hommes aux frontières (dont 7 500 en Tunisie).

Le commando de Marine de Penfentenyo en opération dans le Constantinois : arrivé sur place en août 1955,

il a pour mission de sécuriser les zones côtières que tentent de contrôler les rebelles de l’ALN. © B. Pascucci/ECPAD/Défense

Cette baisse des effectifs de l’ALN conduit à une diminution des attaques contre les forces françaises. En 1958, elles constituent environ un quart des actions de l’ALN, les trois quarts restants étant répartis entre les attentats contre les biens ou les personnes (c’est-à-dire des actions de type terroriste, révélatrices d’un affaiblissement du potentiel militaire conventionnel des indépendantistes).

En 1954, l’armée française a hâtivement calqué les enseignements de la guerre révolutionnaire d’Indochine sur le conflit algérien. L’ennemi et ses modes d’action ont donc été mal appréhendés, conduisant le commandement français à mener, notamment en 1955, des opérations locales et ponctuelles, en fonction des opportunités ou des urgences. À partir de 1956, l’armée, dont l’effectif augmente régulièrement grâce à la mobilisation des appelés du contingent, s’adapte progressivement avec succès aux actions de l’ALN. Au cours de l’année 1958, deux objectifs (établis en 1956) sont atteints : d’une part, éviter des défaites dont le FLN tirerait avantage, notamment en termes de propagande interne ou internationale ; d’autre part, empêcher l’ALN de passer du stade de commandos, opérant sous forme de coups de main, à celui de fortes unités, capables de rechercher un affrontement comparable à un conflit conventionnel. Le succès peut être attribué notamment à deux facteurs : d’abord la construction de barrages le long des frontières permettant aux Français de remporter la "bataille des frontières" afin de couper l’ALN de renforts extérieurs ; ensuite, dans le cadre d’une "guerre psychologique", l’action d’intoxication au sein de l’ALN afin de l’affaiblir de l’intérieur.

"BATAILLE DES FRONTIÈRES" ET "BLEUITE"

C'est d’abord, la "bataille des frontières", de janvier à avril 1958, conséquence de l’achèvement de la ligne Morice, construction d’un réseau miné de 450 km de barbelés électrifiés le long des frontières, qui interdit progressivement aux renforts de l’ALN de parvenir en Algérie. Cette ligne Morice complète le dispositif de lutte mis en œuvre par la Marine nationale contre le trafic d’armes transitant par la Méditerranée. Dès 1955, elle a mis en place une surveillance sur mer (SURMAR) qui vise à interdire l’approvisionnement en armes de l’ALN par voie maritime. Puis, à partir de 1956, la demi-brigade des fusiliers marins (DBFM) a renforcé la surveillance le long de la frontière marocaine. Alors qu’en mai 1957, l’ALN parvient à faire passer environ mille armes par mois par la seule frontière tunisienne, le chiffre tombe à une centaine seulement au début de 1958. Refusant de laisser l’armée de l’intérieur être asphyxiée, l’ALN tente des percées du barrage entre Sakiet et Guelma. Face à ces intrusions, le général Vanuxem, commandant la zone de l’Est constantinois, engage les réserves françaises, constituées essentiellement de parachutistes. Ces derniers, aidés par les troupes de secteur échelonnées le long de la frontière, vont porter des coups sévères aux unités de l’ALN qui tentent de forcer le barrage. La bataille la plus importante, et la dernière, est celle de Souk-Ahras, en avril, notamment du 28 avril au 3 mai 1958, avec l’engagement de plus de mille combattants de l’ALN, luttant jusqu’au corps à corps contre les soldats du 9e régiment de chasseurs parachutistes (RCP). Ce dernier perd une compagnie, commandée par le capitaine Beaumont (32 morts et 40 blessés), lors de l’attaque du mont Mouadjene (Montagnon Pierre, La guerre d’Algérie, genèse et engrenage d’une tragédie, Paris, Pygmalion, 1984, p.72).

Le 18e RCP en opération à El Ma El Abiod pendant la bataille des frontières. En 1958, le 18e RCP participe à 108 opérations. © Joubert/ECPAD/Défense

Mais cette victoire militaire n’éclipse pas les conséquences politiques du bombardement mené au nom du "droit de suite", le 8 février 1958, du village de Sakiet-Sidi Youssef situé en Tunisie indépendante depuis 1956. Cette violation de la frontière et l’ampleur des pertes civiles (69 morts, 130 blessés) entraînent un revers diplomatique majeur aux Nations unies, où Paris doit accepter une mission des "bons offices" dirigée par la Grande-Bretagne et Washington. Cette séquence accentue encore les critiques à l’égard de la IVe République.

Ensuite, la guerre psychologique, avec notamment une action d’infiltration et d’intoxication emblématique, baptisée KJ-27, dite aussi la "bleuite", lancée à partir de janvier 1958, dans la continuité de la "bataille d’Alger" (janvier à octobre 1957), par les services secrets du Service de documentation extérieure et de contre-espionnage (SDECE). Cette action vise à neutraliser les opérations militaires de l’ALN et son potentiel humain. Pilotée par le capitaine Paul-Alain Léger, elle cible prioritairement le colonel Amirouche, chef de la wilaya III en Kabylie. Persuadé que son secteur est noyauté par des agents doubles, ralliés à la cause française, Amirouche lance une importante et sanglante vague d’épuration au sein des combattants indépendantistes. Les autres wilayas sont rapidement touchées par ces purges qui se prolongent jusqu’en 1961. Ce succès, décrit dans le détail par Charles-Robert Ageron ("Complots et purges dans l'armée de libération algérienne (1958-1961)", in Vingtième Siècle, revue d'histoire, n°59, juillet-septembre 1998. p.15-27), provoque, sur le court terme, un effet dévastateur sur le moral des combattants et, sur le long terme, la perte de toute une génération de cadres, qui feront par la suite défaut au FLN. Un bilan est difficile à établir ; au cours de ces purges, les chiffres des membres de l’ALN éliminés (dont une majorité d’anciens citadins diplômés) sont estimés à 7 000 par Rémy Madoui (J’ai été fellagha, officier français et déserteur, du FLN à l’OAS, Paris, Seuil, 2004, p.98), et à 15 000 par Henri Le Mire (Histoire militaire de la guerre d’Algérie, Paris, Albin Michel, 1982, p.386).

Des soldats du 2e RPC combattent des Fellaghas dans une opération près de Malah, mars 1958. © S. Berthoud/ECPAD/Défense

Ainsi, sur le plan militaire, la situation se stabilise en 1958, au prix d’affrontements violents, mais la situation diplomatique française continue à se dégrader, tandis que l’instabilité politique exaspère une part croissante de l’opinion. Face à l’attentisme de la majorité de la population métropolitaine, et aux divergences de la population musulmane sur la question de l’indépendance, les anti-indépendantistes (largement majoritaires en Algérie au sein de la population européenne) s’impatientent face à l’indécision du pouvoir politique à définir une attitude claire et cohérente pour le maintien de l’Algérie dans le giron de la France.

"JE VOUS AI COMPRIS"

Politiquement, l’année 1958 est marquée par la recherche active d’un pouvoir stable, capable de mettre un terme au conflit. La crise du 13 mai 1958 provoque le retour du général de Gaulle qui est perçu par toutes les parties comme un recours et un rempart face à l’incapacité de la IVe République à résoudre la crise algérienne. Ce dernier met en place la Ve République en octobre 1958, assurant les conditions d’une stabilité politique tout en maintenant une certaine ambiguïté sur ses intentions en Algérie. Le début de l’année 1958 est caractérisé, d’une part, par l’incapacité du pouvoir politique à répondre aux aspirations des tenants de l’Algérie française et, d’autre part, par la dénonciation de la pratique de la torture par l’armée française par des intellectuels alors minoritaires comme Henri Alleg (La Question, Lausanne, Éditions de la Cité, 1958) ou Jean-Pierre Vernant (Branche Raphaëlle, La torture et l’armée pendant la guerre d’Algérie, Paris, Gallimard, 2001).

Accueil triomphal à Alger de Jacques Soustelle, gouverneur général de l’Algérie du 1er février 1955 au 30 janvier 1956, mai 1958. © ECPAD/Défense

La gestion du gouvernement de Guy Mollet (janvier 1956-mai 1957) lors de la crise de Suez de 1956, puis celle de Félix Gaillard (septembre 1957-avril 1958) lors de l’affaire de Sakiet Sidi Youssef, provoquent de fortes tensions entre les partisans de l’Algérie française, notamment le commandement militaire d’Alger, et le personnel politique au pouvoir. Le 13 mai 1958, l’investiture imminente de Pierre Pflimlin comme président du Conseil, réputé favorable à une négociation avec le FLN, incite les activistes partisans de l’Algérie française à monter un coup de force depuis Alger. Ils constituent un Comité de salut public mettant à sa tête le général Massu, soutenu par le général Salan, commandant en chef des forces en Algérie, nommé délégué général dès le début de cette crise. Le 1er juin 1958, Salan obtient du président de la République, René Coty, l’appel au pouvoir du général de Gaulle. Ce dernier a su habilement tirer profit de la dégradation de la situation en Algérie et du développement de l’activisme anti-indépendantiste en envoyant des signaux aux partisans de l’Algérie française tout en se posant en recours auprès des défenseurs de la légalité républicaine. Par la suite, les déclarations de ce dernier, à Alger, le 4 juin ("Je vous ai compris"), puis à Mostaganem, le 6 juin ("Vive l’Algérie française") rassurent les anti-indépendantistes, lesquels ont alors l’impression que le but de la guerre est clairement de conserver l’Algérie. Guy Pervillé estime cependant qu’en juin 1958 de Gaulle pense que l’Algérie est amenée à se séparer un jour de la France, sans savoir toutefois avec quels moyens et avec quels partenaires il pourrait conduire ce processus.

OCTOBRE 1958 : L’INFLEXION DE LA POLITIQUE ALGÉRIENNE DE PARIS

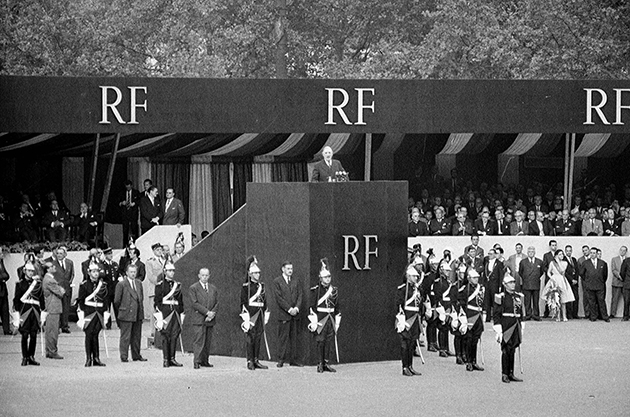

L’élaboration de la Constitution de la Ve République répond à la volonté du général de Gaulle de mettre un terme à l’instabilité gouvernementale, d’en finir avec la menace d’un coup d’État militaire et de se désengager du bourbier algérien. La première conséquence est d’imposer la primauté du suffrage universel comme la source légitime du pouvoir et, partant, comme arbitre ultime de l’issue du conflit. Le projet constitutionnel qui institue le recours au référendum est adopté à une large majorité de 79,25% le 28 septembre 1958. Dès lors, le suffrage populaire joue un rôle prépondérant dans la politique algérienne du Général. En janvier 1961 (référendum sur l’autodétermination en Algérie) puis en avril 1962 (référendum sur les accords d’Evian), les électeurs actent en effet l’évolution vers l’autodétermination puis l’indépendance.

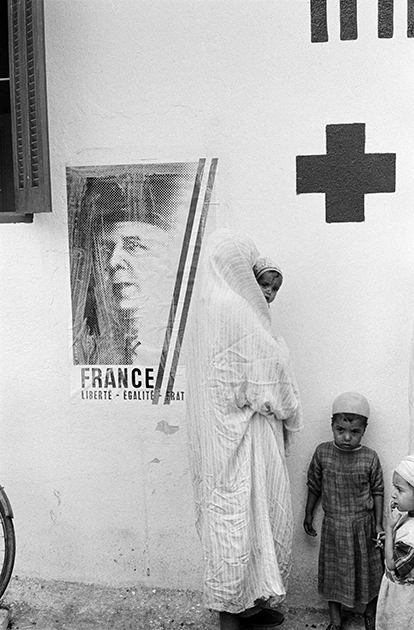

Campagne électorale pour le référendum pour la constitution de la Ve République, 1958 : dans la Mitidja, à l’entrée d’une infirmerie. © Jean Marquis/Roger-Viollet

La deuxième conséquence est de restaurer la stabilité et la primauté du pouvoir exécutif, incarné par le général de Gaulle qui, dès la fin 1958, infléchit la ligne intransigeante suivie par Paris depuis 1954 face au mouvement indépendantiste. Si l’annonce du plan de Constantine, le 3 octobre 1958, a pu être interprétée par les partisans de l’Algérie française comme un gage de sa volonté de rester en Algérie, il apparaît très vite que la réaffirmation de la prééminence de l’autorité civile sur l’autorité militaire est un moyen pour le Général d’ouvrir le jeu quant à l’issue du conflit. Les élections législatives du 30 novembre 1958 ayant mis en lumière la propension du général Salan à refuser de se plier aux exigences du gouvernement, un nouveau délégué général, Paul Delouvrier, est nommé le 12 décembre 1958. Il récupère des prérogatives politiques qui avaient été confiées à Salan. Celui-ci est de plus remplacé comme commandant en chef par le général Challe dont la mission est désormais cantonnée au seul domaine militaire. Il doit obtenir la victoire sur le terrain via la mise en œuvre de son plan lancé en janvier 1959. L’objectif est de permettre au général de Gaulle de négocier en position de force avec le FLN qui a rejeté la "paix des braves" proposée dès la conférence de presse du 23 octobre.

La troisième conséquence de l’arrivée de la Ve République est en effet la réorganisation du FLN avec la proclamation du Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA), issu du Comité de coordination et d’exécution (CEE), embryon de pouvoir exécutif créé lors du congrès de la Soumman, le 20 août 1956. Le choix de la date de cette annonce, le 19 septembre 1958, quelques jours avant le référendum sur l’adoption de la Constitution, n’est probablement pas anodin et constitue une tentative de reprendre l’initiative perdue tant sur le plan militaire que politique. Le président du GPRA, Fehrat Abbas, notable modéré, contribue à en donner une image positive à l’étranger. Cette proclamation du GPRA s’inscrit dans le processus de radicalisation du FLN destiné à imposer l’indépendance face à celle d’une association avec Paris au sein de la Communauté prévue par la nouvelle Constitution. Par ailleurs, le choix de refuser toute solution autre que celle de l’indépendance a mené le FLN à porter le conflit sur le territoire métropolitain lors de la "bataille de Paris", du 25 août au 25 septembre 1958. En effet, cette "exportation" du conflit dans la capitale permettait de pallier le repli militaire sur le territoire algérien et de tenter d’obtenir le soutien de l’opinion métropolitaine pour peser sur la politique algérienne décidée par l’homme qui incarne la nouvelle République.

Discours du général de Gaulle pour la présentation de la Constitution de la Ve République, Paris, place de la République, 4 septembre 1958. © Bernard Lipnitzki/Roger-Viollet

Ainsi, l’année 1958 voit la France reprendre l’initiative, tant sur le plan militaire que politique. Militairement, les indépendantistes n’arrivent pas à enrayer l’asphyxie de l’armée de l’intérieur, en raison notamment des frontières devenues quasi hermétiques. Sur le plan politique, depuis les événements de mai 1958 qui ont porté le général de Gaulle au pouvoir, le FLN s’inquiète des conséquences possibles dans le règlement du conflit de la popularité de De Gaulle ainsi que de celles de la nouvelle Constitution d’octobre 1958. L’aspiration des Français et des Algériens à la paix, laisse penser au général de Gaulle qu’une solution d’autonomie dans un ensemble français est possible. Un an plus tard, après l’échec de ses tentatives de négociation, il semble intégrer dans ses calculs que seules les modalités pratiques de la reconnaissance d’une indépendance pleine et totale peuvent faire l’objet d’un compromis avec le FLN.

Commandant Romain Choron - Chef de la division des archives orales au Service historique de la défense