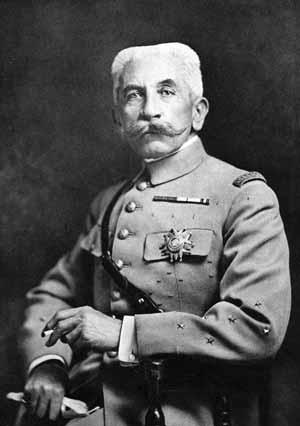

Né à Nancy le 17 novembre 1854, Louis Hubert Gonzalve Lyautey, bachelier en juillet 1872, entre à Saint-Cyr en 1873 puis à l'École d'application d'état-major en 1876.

Lieutenant en décembre 1877, il est affecté au 20e régiment de chasseurs à cheval à Rambouillet puis muté sur sa demande à Châteaudun. Versé dans la cavalerie, au 2e régiment de hussards, il rejoint en août 1880 son régiment à Sézanne, lequel embarque deux mois plus tard pour l'Algérie.

En poste à Orléansville puis à Alger, il se passionne pour la civilisation arabe, apprend la langue et se familiarise avec les questions coloniales, l'administration et la politique françaises en Algérie. À une politique d'assimilation totale à la France, d'administration directe, il préfère la solution de l'autonomie, du protectorat. L'action de la France ne peut s'inscrire que dans le respect des civilisations et des cultures qu'elle rencontre et en association avec les élites locales.

Après quelques mois passés à Teniet-el-Haad, poste avancé du sud algérien, le capitaine Lyautey est affecté au 4e régiment de chasseurs à Bruyères, dans les Vosges, en 1882. Il devient en octobre de l'année suivante aide de camp du général L'Hotte, inspecteur général de la cavalerie, qu'il suit dans ses affectations à Commercy puis à Tours.

Le 19 novembre 1887, il prend le commandement du 1er escadron du 4e régiment de chasseurs à cheval de Saint-Germain-en-Laye.

À ce poste, il s'emploie à améliorer les conditions de vie de ses hommes, tant sur le plan matériel que culturel, ainsi que leur formation, mettant en pratique ses principes réformistes concernant la mission sociale de l'officier. L'occasion lui est donnée d'exposer ses théories novatrices dans un article au fort retentissement intitulé "Du rôle social de l'officier dans le service militaire universel", publié dans La Revue des Deux Mondes du 15 mars 1891.

Affecté au 12e régiment de hussards à Gray, puis chef d'état-major de la 7e division de cavalerie à Meaux en 1893, le commandant Lyautey est nommé en Indochine en 1894.

Chef d'état-major du colonel Gallieni, commandant du territoire militaire de la frontière de Chine (territoire de Lang Son), il prend part aux expéditions du haut Tonkin contre les pirates chinois pillant la région. Aux côtés de Gallieni, attaché à l'idée qu'il faut montrer aux populations la force de l'armée française pour éviter d'avoir ensuite à s'en servir, il met en place les structures nécessaires à la mise en valeur de la région : reconstruction des villages, aménagement des voies de communication, reprise et développement des cultures et du commerce. Sous-chef puis chef d'état-major du corps d'occupation, il est ensuite directeur du cabinet militaire d'Armand Rousseau, gouverneur général de l'Indochine. Approfondissant ses connaissances sur les questions politiques, administratives et financières de l'Indochine, il poursuit son action sur tout le territoire.

En mars 1897, il retrouve Gallieni, devenu quelques mois auparavant gouverneur général de Madagascar. Celui-ci le charge de la pacification du nord-ouest et de l'ouest de l'île puis de l'organisation du sud. L'occupation des territoires s'accompagne de grands travaux d'aménagement destinés à permettre l'essor économique et commercial du pays.

Promu colonel en 1900, il rentre en France en 1902 pour prendre le commandement du 14e régiment de hussards à Alençon avant d'être appelé dans le Sud-Oranais en 1903 par Charles Jonnart, gouverneur général de l'Algérie. Général de brigade, il prend le commandement de la subdivision d'Aïn Sefra en octobre puis de la division d'Oran à la fin de l'année 1906. Nommé divisionnaire en 1907, il devient l'année suivante haut-commissaire du gouvernement pour la zone marocaine occupée de la région d'Oudjda.

Il commence par revoir l'aménagement de la zone frontalière algéro-marocaine, foyer d'agitation permanente, en installant de nouveaux postes destinés tant à assurer la sécurité de la région régulièrement menacée par les incursions des tribus hostiles à l'implantation française qu'à ouvrir la voie vers le Maroc. Il établit ainsi une ligne de postes partant au sud de Béchar, rebaptisé Colomb, occupé en octobre 1903, pour aboutir au nord à Berguent, dans l'oasis de Ras el Aïn, en juin 1904. Les mois suivants sont consacrés au renforcement et à l'extension vers l'ouest du dispositif. Diplomate tout autant que militaire, Lyautey multiplie parallèlement les contacts avec les différents chefs locaux afin de susciter leur adhésion à la politique française. Après la pacification de la région frontalière algéro-marocaine, il revient en France en 1910 prendre la tête du 10e corps d'armée de Rennes.

En mars 1912, la convention de Fès établit le protectorat français sur le Maroc, le nord du pays demeurant sous influence espagnole. Lyautey en devient commissaire résident général le 28 avril suivant. Au Maroc, le protectorat n'est cependant pas unanimement accepté. Les opposants au traité et au sultan qui l'a signé sont nombreux. La situation n'a cessé de se dégrader. Arrivé à Casablanca à la mi-mai, Lyautey se porte sur Fès, assiégée par les forces des chefs berbères. C'est le début d'une campagne difficile. Le pays est totalement désorganisé et, administrativement et économiquement, le protectorat est entièrement à construire. Au terme de violents combats, la paix est finalement ramenée dans Fès et sa région. Au cours de l'été, un nouveau sultan est nommé. Lyautey s'emploie à rétablir l'autorité religieuse et politique de ce nouveau souverain sur l'ensemble du pays. La pacification du territoire s'accomplit peu à peu. En mai 1914, Taza, ville clé de l'accès à l'Algérie, est occupée. Les plaines et les villes côtières sont désormais sous contrôle français.

Parallèlement aux opérations militaires, il entreprend les grands travaux de modernisation économique et sociale préalables à l'essor du pays. De grandes réformes administratives, judiciaires et économiques sont engagées. Mise en place des cadres administratifs, développement des ports, de l'agriculture, de la recherche et de l'exploitation minières, aménagement des villes, des voies de communication, création de lycées et d'écoles, construction d'hôpitaux, de dispensaires et ouverture de postes sanitaires fixes ou mobiles... la tâche est vaste.

Pendant la Première Guerre mondiale, il devient brièvement, de décembre 1916 à mars 1917, ministre de la Guerre dans le cabinet Briand. Il regagne ensuite le Maroc. En dépit de moyens réduits, il parvient non seulement à maintenir la présence française mais à accroître son emprise durant tout le conflit.

À son retour et pendant huit ans encore, travaillant sans relâche, il va faire montre d'une intense activité politique et économique propice à l'expansion du pays. Couronnement de sa carrière, en 1921, il est élevé à la dignité de maréchal de France.

Dans le Rif, cependant, la situation est préoccupante. Le soulèvement mené par Abd el-Krim contre les Espagnols se développe, menaçant le Maroc français. Au printemps 1925, Abd el-Krim passe à l'attaque, menaçant les secteurs de Taza et Fès. Lyautey, qui a vu ces dernières années ses forces progressivement réduites, organise immédiatement un barrage défensif en attendant des renforts. Opposé au gouvernement français dans la conduite des opérations, désavoué par celui-ci, il rentre définitivement en France en octobre et se retire à Thorey, en Lorraine. De 1927 à 1931, il remplit une dernière mission, l'organisation de l'exposition coloniale internationale de Vincennes.

Le maréchal Lyautey s'éteint le 27 juillet 1934. Enterrée initialement à Rabat, sa dépouille est rapatriée en France en 1961 pour être inhumée aux Invalides.

Hubert Lyautey était Grand-Croix de la Légion d'honneur et titulaire de la Médaille militaire, de la Médaille coloniale Tonkin et Maroc, de la Médaille du Maroc agrafes "Casablanca" -"Oudjda" - "Haut-Guir", ainsi que de nombreuses décorations étrangères.

Élu à l'Académie française dès le 31 octobre 1912, il était également l'auteur de plusieurs études et ouvrages dont notamment "Du rôle social de l'officier dans le service militaire universel", publié dans La Revue des Deux Mondes, 1891, Du rôle colonial de l'armée, 1900, Dans le sud de Madagascar, pénétration militaire, situation politique et économique, 1903, Lettres du Tonkin et de Madagascar : 1894-1899, 1920, Paroles d'action : 1900-1926, 1927, Lettres de jeunesse : 1883-1893, 1931.

Distinctions

Élu à l'Académie française (1912)

Élevé à la dignité de maréchal de France (1921)

Grand-Croix de la Légion d'honneur

Titulaire de la Médaille militaire, de la Médaille coloniale Tonkin et Maroc, de la Médaille du Maroc agrafes « Casablanca" - « Oudjda » - « Haut-Guir », ainsi que de nombreuses décorations étrangères.

MINDEF/SGA/DMPA