La guerre de 1870 est une guerre courte - elle a duré seulement dix mois dont six de combats effectifs –, circonscrite à deux nations, les Français et les Allemands, et relativement peu meurtrière – moins de 200 000 morts –, au regard de celles qui l’encadrent – les guerres napoléoniennes et la guerre civile américaine d’une part, les deux guerres mondiales de l’autre.

Elle naît de la volonté de Bismarck d’unifier l’Allemagne autour de la Prusse. Devenu ministre-président de Prusse en 1862, celui-ci a promis dans son premier discours au Landtag, d’y parvenir par "le fer et par le sang" si nécessaire. En deux guerres, contre le Danemark d’abord, en 1864, puis contre l’Autriche ensuite, en 1866, il chasse les Habsbourg d’Allemagne et crée une grande Confédération de l’Allemagne du nord qu’il dirige avec le roi de Prusse, Guillaume. Il lui faut encore réunir les États du sud du Main à ceux du nord, comme la Bavière, hostile au processus, parce qu’attachée à ses particularismes. Pour y parvenir, il a l’idée de provoquer la France pour qu’elle déclare la guerre à la Prusse et entraîner ainsi tous les Allemands face à l’agresseur.

La France déclare la guerre

La succession d’Espagne lui en fournit le prétexte. Alors que le trône de Madrid est vacant, il pousse la candidature d’un prince Hohenzollern, cousin éloigné de son roi, que les Cortès espagnoles acceptent. Lorsque la nouvelle parvient à Paris, le 3 juillet 1870, le Second Empire de Napoléon III se sent menacé d’encerclement comme au temps de Charles Quint. Dans un premier temps, la diplomatie française parvient à obtenir la renonciation du prince. Bismarck, qui voit son plan échouer, envisage de démissionner.

Cependant, sous la pression de son entourage, de la presse et de l’opinion publique parisienne, Napoléon III demande des garanties supplémentaires au roi de Prusse qui refuse poliment de les donner à l’ambassadeur français venu les lui demander, à Ems, où il prend les eaux. En apprenant la nouvelle, Bismarck donne un tour offensant à ce refus dans un texte que l’histoire retient faussement sous le nom de "dépêche d’Ems" et qu’il fait diffuser à travers l’Europe. Comme il l’espérait, ce document a l’effet du "chiffon rouge sur le taureau gaulois". À la demande du gouvernement, le Corps législatif vote les crédits de guerre, le 15 juillet, et déclare la guerre à Berlin, quatre jours plus tard. Dès lors, tous les États allemands se rangent aux côtés de la Prusse. À l’inverse, la France qui apparaît comme l’agresseur est totalement isolée. Même l’Italie et l’Autriche, qui lui avaient promis leur aide, attendent prudemment de voir la tournure des opérations avant d’agir.

Depuis huit ans, la Prusse a tourné toutes ses pensées vers l’armée, avec son "chancelier de fer", son roi, soldat dans l’âme, qui lui prête une oreille bienveillante, le chef du grand état-major général, le maréchal Moltke, le stratège et le ministre de la Guerre, Roon, auteur de la réforme de 1859 rendant le service militaire obligatoire et universel pour une durée de trois ans et créant une armée territoriale pour les hommes de 18 à 45 ans, la landwehr. La France a pris brutalement conscience de son retard à la suite de l’écrasement de l’Autriche, à Sadowa, le 3 juillet 1866. Cependant, la loi Niel qui est censée la mettre au niveau, en 1868, n’aboutit qu’à des demi-mesures comme la création d’une garde nationale mobile avec de très courtes périodes d’entraînement.

Napoléon III décide de commander personnellement son armée, en héritier de son oncle Napoléon, et nomme son épouse Eugénie régente, comme il l’a déjà fait en 1859 et en 1865. Son état de santé devrait pourtant l’inciter à la prudence. Il a en effet un gros calcul dans la vessie qui en fait un souverain par intermittence. Pis, il décide que le prince impérial, son fils unique âgé de 14 ans, l’accompagnera, en guise de baptême du feu, car il prévoit d’abdiquer en sa faveur à sa majorité, en 1874. Contrairement à la plupart des Français, il s’attend pourtant à une campagne longue et difficile. Arrivé au quartier général de Metz, par le train, en fin d’après-midi du 28, il tient aussitôt un premier conseil de guerre au cours duquel l’état lamentable de l’armée lui apparaît.

La mobilisation et la concentration des troupes se sont déroulées dans la plus grande confusion, partie par impréparation, partie parce que Napoléon III a bouleversé les plans au dernier moment. Aux trois armées initialement prévues, il en a préféré une seule de 265 000 hommes, mais disséminée le long du Rhin en 7 corps avec en réserve la Garde impériale.

Une stratégie offensive face à une stratégie défensive

Les Français disposent certes d’un meilleur fusil que les Allemands, le Chassepot modèle 1866, et d’une nouvelle invention, le canon à balles de Reffye, la mitrailleuse, qui tire 75 coups à la minute, mais tels sont bien leurs seuls avantages. L’état-major ne possède pas de cartes complètes et doit se contenter de croquis tracés à la hâte. Surtout, le commandement est défaillant. Napoléon III a chargé son ministre de la Guerre, le maréchal Le Bœuf, de diriger les opérations, mais le choix est déplorable. Le Bœuf est un officier d’artillerie et ne connaît rien au service d’état-major. Les généraux qui le secondent n’ont, pour la plupart, pas les compétences requises. Sortis du rang, ils ont gagné du galon au Mexique, lors de la guerre d’Italie qui remonte à plus de dix ans ou dans des campagnes africaines qui leur ont apporté des connaissances tactiques et stratégiques inadaptées au conflit franco-prussien. Beaucoup craignent les responsabilités. Par leur faute, l’armée française va garder la défensive alors que l’esprit national et le moral des troupes exigeraient une stratégie d’attaque.

Face aux Français, se trouve une armée expérimentée et victorieuse récemment du Danemark et de l’Autriche, dont l’état-major a clairement choisi l’offensive. Les Allemands sont répartis en trois armées rassemblant 450 000 hommes, nombre encore doublé par une réserve constituée par d’anciens soldats aguerris. L’intendance est remarquable.

La supériorité prussienne vient aussi de l’utilisation de grandes batteries d’artillerie et d’un excellent canon, le Krupp en acier, qui se charge par la culasse, utilise des obus percutants qui éclatent à l’impact, et a une portée et une cadence de tir supérieures à son homologue français, la "pièce de 4" en bronze, qui se charge par la bouche et utilise des obus fusants réglés à l’avance pour seulement trois distances d’éclatement.

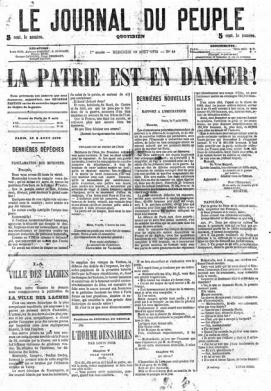

Article du "Journal du peuple" proclamant la patrie en danger après les premières défaites des armées françaises. 10 août 1870. © Roger-Viollet

En dehors de la tentative rapidement avortée d’un blocus de l’Allemagne par ses côtés maritimes et d’un débarquement en Baltique, l’état-major français renonce à une grande offensive lorsqu’il apprend que les Autrichiens diffèrent leur soutien. L’armée se contente de lancer, le 2 août, une attaque sur Sarrebruck. Comme la ville n’est défendue que par trois bataillons et trois escadrons de uhlans, elle s’empare des points névralgiques mais ne pousse pas plus avant et finit même par se replier sans même détruire les ponts. Comme Napoléon III télégraphie à l’impératrice que le prince impérial a fait preuve d’un grand sang-froid en ramassant une balle tombée à ses pieds, le gouvernement qui a peu de grain à moudre décide de publier l’information au Journal Officiel. Elle produit l’effet contraire. L’opposition prétend que la balle a été déposée là exprès et raille "l’enfant de la balle".

Les Allemands se rendent alors compte que les Français n’ont pas de plan et prennent l’offensive en entrant en Alsace. Le 4 août, ils infligent aux Français la défaite de Wissembourg et deux jours plus tard, celle de Froeschwiller-Woerth au cours de laquelle les cuirassiers français, chargés de couvrir le retrait de l'armée française, sont écrasés dans la charge de Reichshoffen, tournant de la guerre moderne où la cavalerie, qui avait encore joué un grand rôle dans la guerre de Sécession, cinq ans plus tôt, est écrasée par le feu. Alors que cette défaite oblige Mac Mahon à abandonner l’Alsace aux Allemands, les Français sont aussi vaincus en Lorraine, à Forbach-Spicheren, au cours de cette funeste journée du 6 août. Ces deux défaites simultanées détruisent le prestige militaire de la France et achèvent de convaincre Autrichiens et Italiens de ne surtout pas entrer en guerre à ses côtés.

"Revenir victorieux ou mourir au combat"

Dans la capitale, l’extrême gauche ne cache plus qu’elle souhaite une victoire prussienne qui signifierait la fin de l’Empire. Cependant, la masse du peuple reste patriote. Le chef du gouvernement libéral, Ollivier, demande à l’impératrice d’écrire à son époux pour qu’il revienne à Paris. Elle refuse : "Ce retour aurait l’air d’une fuite". Le souverain doit revenir victorieux ou mourir au combat. Pour Ollivier, au contraire, "l’empereur est un obstacle à la victoire. Il ne peut pas commander et il empêche qu’un autre commande". En effet, Napoléon III a de plus en plus de mal à rester à cheval. Il a une sonde dans la vessie et le corps garni de serviettes pour éponger des pertes qu’il ne peut maîtriser. Il souffre surtout affreusement. Le 9 août, Ollivier et son gouvernement sont renversés et l’impératrice demande à un général, le comte de Palikao, de former le nouveau gouvernement. Napoléon III n’est pas consulté.

Achille Bazaine (1811-1888), maréchal de France, commandant en chef de l'Armée du Mexique, 1863. Musée de Versailles. Œuvre de Jean-Adophe Beaucé. © Roger-Viollet

Les troupes françaises sont réorganisées en deux grandes armées. La première se trouve désormais au camp de Chalons où Mac Mahon s’est replié. Le populaire maréchal Bazaine reçoit le commandement de la deuxième, plus à l’Est, ainsi que le commandement en chef. Il apparaît déjà comme l’ultime recours. Cependant, lui non plus n’est pas l’homme de la situation. En trois batailles livrées du 14 au 18 août, il se laisse encercler à Metz. C’est d’autant plus grave qu’il avait la supériorité numérique dans la première, Borny, et qu’il était victorieux dans la deuxième, Mars-la-Tour, l’une des plus grandes, mais aussi des plus meurtrières de cette guerre, avec 15 000 morts et blessés de chaque côté, et qu’il n’a pas eu l’audace de pousser son avantage. Après la troisième, Saint-Privat, la meilleure et principale armée française forte de 180 000 hommes est encerclée. C’est le premier grand tournant de la guerre. Parallèlement au blocus de Metz, les Allemands marchent sur Paris.

Au camp de Chalons, où tous ont reflué dans le plus grand désordre, y compris Napoléon III, l’esprit des soldats est détestable. Des zouaves ivres dansent entièrement nus devant leurs officiers. Napoléon III est hué lorsqu’il sort de son pavillon. Il décide un repli sur la capitale. Eugénie et Palikao lui font savoir qu’il faut au contraire se porter au secours de Bazaine. L’empereur et Mac Mahon obéissent. Sur la fausse nouvelle que Bazaine a réussi à sortir de Metz et se dirige vers le Nord, ils font route dans cette direction avec 120 000 hommes. Le 25 août, les Allemands sont informés et marchent au-devant d’eux avec deux fois plus d’hommes. Napoléon III est d’avis de faire retraite vers l’Ouest. De la capitale arrive une nouvelle dépêche d’Eugénie et de Palikao : "Si vous abandonnez Bazaine, la révolution est dans Paris…" Napoléon III cède une fois encore : "On veut que nous allions nous faire tuer là-bas. Allons-y".

De la bataille de Sedan au siège de Paris

Alors que l’armée française doit se réfugier à Sedan, Napoléon III a pris la précaution d’éloigner le prince impérial tout en restant à la tête de son armée. Sedan ! La ville située dans une cuvette est indéfendable. Moltke le sait et la fait investir sur trois côtés, le dernier étant la frontière belge. Le 1er septembre à l’aube, les Allemands passent à l’attaque. Un déluge de feu s’abat sur la ville. Dès le début des combats, Mac Mahon est grièvement blessé d’un éclat d’obus alors qu’il inspecte les troupes. Les Français sont rapidement débordés. Plusieurs charges de cavalerie tentent de desserrer l’étreinte, mais sont autant d’échecs sanglants, pendant qu’à Bazeilles, les troupes de marine et les chasseurs d'Afrique résistent héroïquement face aux Bavarois. Le roi Guillaume qui assiste à la bataille sur une hauteur s’écrie, admiratif : "Ah ! Les braves gens !".

La bataille de Sedan, 1er septembre 1870. Huile sur toile. © Iberfoto/Roger-Viollet

De 8 heures à midi, Napoléon III a cherché la mort en se portant aux points les plus chauds du combat. Il n’a même pas eu cette satisfaction. Des obus ont pourtant éclaté à quelques mètres de lui et son officier d’ordonnance a été tué à ses côtés. Il fait alors hisser le drapeau blanc pour épargner un carnage et écrit au roi de Prusse. Guillaume est stupéfait d’apprendre que Napoléon III est à Sedan. Bismarck et Moltke qui l’entourent laissent éclater leur joie. Se pose alors la décision capitale de l’armistice ou de la capitulation. Décision politique, l’armistice permettrait de conclure plus vite la paix et de sauver l’Empire, ce que souhaitent les Prussiens, car ils craignent, en cas de capitulation, la mise en place d’un régime révolutionnaire et jusqu’au-boutiste comme en 1792. Tout en le sachant, Napoléon III fait le choix de capituler pour préserver les chances de la France. Le lendemain, il le signifie à Bismarck, puis au roi Guillaume. Dès lors, les Prussiens décident de ne plus le ménager. Lui et les 95000 prisonniers français sont internés en Allemagne jusqu’à la conclusion de la paix. Sedan clôt la phase impériale de la guerre. En effet, l’annonce de "la débâcle" entraîne effectivement la révolution à Paris et la chute de l’Empire, le dimanche 4 septembre 1870. La volonté d’Eugénie d’éviter la guerre civile devant l’ennemi et un bain de sang d’une part, la sidération des élites impériales de l’autre, n’entraînent aucune résistance.

La République est proclamée. Ce sont les plus modérés des républicains qui prennent les commandes au sein d’un gouvernement de la Défense nationale à la tête duquel se trouve le général Trochu, gouverneur de Paris, mais aussi "breton, conservateur et catholique", qui est là pour rassurer la province. L’homme fort du cabinet est Gambetta, qui prend le portefeuille de l’Intérieur et le cumule bientôt avec celui de la Guerre, ce qui lui vaut le surnom de "dictateur". Animé par la mystique de l’an II, le gouvernement décide de poursuivre la guerre comme le veut d’ailleurs le peuple parisien. Paris est encerclée dès le 19 septembre et pendant les quatre mois qui suivent, sept tentatives de sortie sont faites, toutes infructueuses, ce qui vaut à Trochu ce trait d’esprit cinglant d’Hugo : "Trochu, participe passé du verbe trop choir". Pendant ce temps, le siège est terrible, car les vivres manquent et oblige les Parisiens à manger des rats ou encore les animaux du Jardin des Plantes.

Paris. Ruines et barricade de l'Étoile. © Roger-Viollet

Le 7 octobre, Gambetta s’est échappé de Paris en ballon pour organiser la défense en province, d’abord à Tours, puis devant l’avancée allemande, à Bordeaux. Il lève quatre nouvelles armées pendant que onze camps régionaux de volontaires sont organisés à travers la France. Cependant, lorsque Bazaine capitule, le 27 octobre, livrant Metz et son armée à l’ennemi, Gambetta rompt avec sa politique d’union nationale au profit d’une guerre totale, jusqu’au-boutiste et partisane. Les 60 000 volontaires bretons du camp de Conlie réputés monarchistes et donc peu sûrs sont confinés, décimés par la dysenterie et finalement dilués dans l’armée régulière. Parallèlement, les Allemands commencent à bombarder Paris fin décembre pour démoraliser les habitants.

Signer la paix et poser les bases de la République

Malgré quelques victoires, comme celle de Garibaldi à Dijon et le siège héroïque de Belfort où s’illustre le colonel Denfert-Rochereau, les défaites s’enchaînent et près d’un tiers du pays est occupé.

Le 18 janvier 1871, les souverains allemands acclament le roi de Prusse, empereur des Allemands, dans la galerie des Glaces du palais de Versailles. Deux jours plus tard, le gouvernement français se résout à demander un armistice, finalement signé une semaine plus tard. Bismarck exige la tenue d’élections législatives pour pouvoir traiter des conditions de paix avec un pouvoir légitime. Gambetta, qui souhaite la continuation de la lutte, est poussé à la démission par ses collègues. Une Assemblée nationale, élue le 8 février 1871 et qui traduit la lassitude du pays puisqu’y sont nettement majoritaires les légitimistes et les orléanistes partisans de la paix, porte au pouvoir Adolphe Thiers pour la conclure.

À Paris, qui veut continuer la lutte et qui refuse de rendre ses canons, se fonde la Commune, le 18 mars. Elle finit par être écrasée dans le sang après dix semaines d’existence. À ce moment-là, la paix a été signée depuis le 10 mai, à Francfort. Elle entraîne la perte par la France de toute l’Alsace, moins Belfort, et d’une grande partie de la Lorraine, territoires érigés aussitôt en Reichsland, "bien commun de tous les Allemands". S’y ajoutent le versement d’une indemnité, inouïe pour l’époque, de 5 milliards de francs-or et une occupation du territoire français jusqu’à son versement intégral.

Monument aux morts français, près de Colombey-les-Belles (Meurthe-et-Moselle). © Roger-Viollet

Le bilan humain et matériel de cette guerre est particulièrement lourd, surtout lorsqu’on le rapporte à sa brièveté : 51 000 morts, côté allemand, et 139 000, côté français. Aux pertes des combats s’ajoutent les ravages de la variole. Cependant, les Prussiens, qui connaissent l'efficacité du rappel antivariolique n’ont que 450 morts sur 8 500 soldats contaminés (5 %), alors que les Français, qui ne reconnaissent pas la nécessité du rappel du vaccin, comptent 23 500 décès sur 125 000 contaminations (19 %). La guerre aggrave la situation démographique de la France qui a pourtant entamé depuis longtemps sa transition démographique et l’oblige à avoir recours à l'immigration.

Cette guerre n’amène pas seulement le changement du personnel politique français et, partiellement, du personnel administratif, elle entraîne aussi une vaste réflexion sur la faillite des élites dirigeantes, à laquelle de nombreux intellectuels dont Renan, Taine, Littré participent. Elle conduit, entre autres, à la création de l’École libre des sciences politiques, en 1872, et à celle de l’École supérieure de guerre, en 1876. La République entame sa construction autour de deux piliers, l’école et l’armée. La loi du 27 juillet 1872 rend le service militaire obligatoire en n’exemptant plus que les ecclésiastiques et les enseignants, celle du 24 juillet 1873 réorganise le pays en dix-huit grandes régions militaires et le système Séré de Rivières donne au pays une nouvelle "barrière de fer". La guerre a arraché l’Alsace-Moselle à la France et, si celle-ci parvient à se relever rapidement de la perte de l’une de ses trois plus riches régions industrielles grâce à la richesse générée par le Second Empire, la blessure reste profonde et la volonté de revanche nette.

Famille alsacienne émigrant en France après la guerre de 1870. Dessin de Benoît d'après le tableau de Schutzenberger esposé au salon de 1872. © Roger-Viollet

La guerre marque en effet le passage d’une domination française du continent à une domination de l’Allemagne désormais unie dans un Empire, fier de sa victoire qu’il commémore lors du Sedantag. Celui-ci connaît une spectaculaire croissance démographique et économique. Surtout, le chancelier Bismarck parvient à isoler la France par un système d’alliances, dont la Triple Alliance entre l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie et l’Italie. Cette dernière a d’ailleurs profité de la guerre pour s’emparer de Rome au détriment du pape et en faire sa capitale.

La guerre de 1870 participe enfin au renforcement du droit international, à partir de la conférence de Bruxelles de 1874, et à la mémoire des combattants morts pour la patrie. C’est ainsi que de grands ossuaires sont construits sous l'impulsion de l'État qui assure aujourd'hui leur entretien ; le Souvenir français, créé en 1887, et les communes, entretiennent également nombre de tombes des cimetières communaux et la plupart des monuments commémoratifs de 1870.

Cependant, le plus grand paradoxe de cette guerre est que sa mémoire est effacée par les deux guerres mondiales du XXe siècle, qu’elle a enfantées !