Plusieurs années avant Diên Biên Phu, alors que le Corps expéditionnaire français subit sa première grande défaite à Cao Bang, Le Parisien du 21 octobre 1950 consacre une page entière aux "Heures de gloire et d’angoisse en Indochine" : depuis la mort de Francis Garnier au siège de Hanoï, en 1873, jusqu'à la "révolte du Vietminh" en 1945. La guerre d’Indochine s’inscrit en effet dans une longue série de violences, même si celles-ci ne résument pas l’histoire de la "belle colonie".

Une histoire presque ancienne

Mot magique, l’Indochine paraît contenir symboliquement toute l’Asie. L’Union indochinoise, constituée à la fin du XIXe siècle, ne rassemble-t-elle pas des territoires où l’influence indienne s’affiche (Cambodge, Laos) et celui du Vietnam, où la marque chinoise semble omniprésente ? Et l’Indochine, par son existence même au coeur du continent, ne donne-t-elle pas à l’Empire français son caractère mondial ?

Les premiers voyageurs français arrivent d’ailleurs depuis l’Inde, où ils ont dû laisser l’essentiel de la place aux Anglais dans le cadre des guerres européennes : missionnaires (les Missions étrangères de Paris ont été fondées en 1658) ou marchands, voire les deux comme en la personne de Pierre Poivre (1719-1786), qui navigue jusqu’au Vietnam. À la fin du XIXe siècle, la Marine française explore plutôt les côtes du Pacifique, de la Chine jusqu’au Japon, jetant finalement son dévolu sur le site portuaire de Saïgon.

Le temps est à la conquête coloniale mais il faut environ trente ans pour que se constitue l’Union indochinoise (1863-1893). D’abord la colonie de Cochinchine, autour de Saïgon, annexée à coup de conquêtes et de traités ; puis le Cambodge, placé sous protectorat contre la volonté du Siam voisin [NDLR : actuelle Thaïlande] ; ensuite le reste du Vietnam, devenu également protectorat par la force des armes et rebaptisé Annam et Tonkin - contre cette fois la volonté de la Chine ; enfin le protectorat du Laos, essentiellement imposé au Siam. Au total cinq "pays", dirigés depuis Hanoï et Saïgon, qui donnent à cette "Indochine" une position stratégique.

La Seconde Guerre mondiale constitua un coup d’arrêt à cette dynamique. Dominée en Europe par l’Allemagne hitlérienne, la France y perdait sa puissance et sa fonction "protectrice" ; le Japon, allié quant à lui à l’Axe, fort de sa puissance militaire et d’un slogan mobilisateur - "l’Asie aux Asiatiques" -, s’imposait dans la zone.

En Indochine, Tokyo imposa l’usage à son profit des bases militaires tout en tolérant un régime colonial rallié à l’Ordre nouveau (amiral Decoux) ; parallèlement, les traités de protectorat n’existaient plus, redonnant une autorité théorique aux souverains traditionnels – Bao Dai au Vietnam, Norodom Sihanouk au Cambodge, Sisavang Vong au Laos.

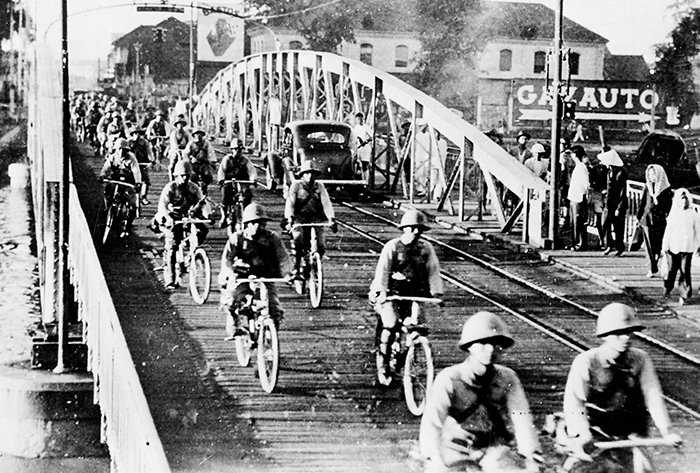

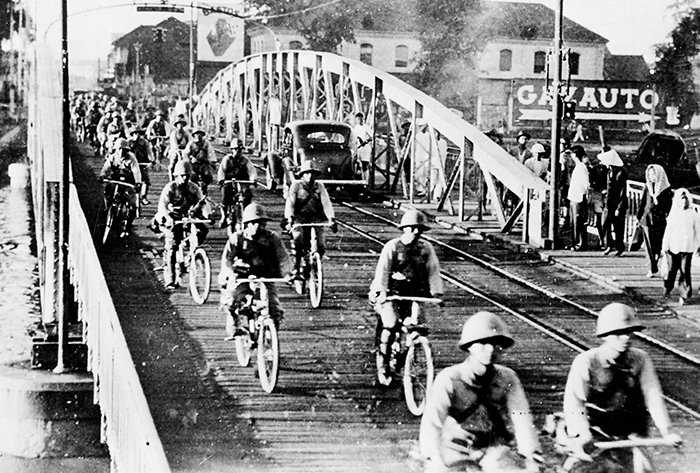

Entrée des troupes japonaises dans Saïgon (Vietnam), le 15 septembre 1941.

© Collection Roger-Viollet / Roger-Viollet

Au Vietnam cependant, la "révolution d’août 1945" créait une nouvelle situation, au profit d’un pouvoir insurrectionnel dont le Vietminh constituait le noyau dur. Créé par Ho Chi Minh en 1941, il imposa son nouveau pouvoir alors que les forces japonaises refluaient devant celles des États-Unis : le 2 septembre 1945, Ho Chi Minh proclamait à Hanoï l’indépendance du Vietnam alors que le même jour, en baie de Tokyo, les envoyés de l’empereur Hiro-Hito remettaient la reddition de leur pays au général américain Mac Arthur, représentant le président Truman. La guerre d’Indochine pouvait commencer.

De l'imbroglio colonial à la guerre

Dans "l’oeil du cyclone" de la guerre du Pacifique, l’Indochine avait, d’une certaine façon, échappé au conflit mondial, mais elle se retrouve en 1945 dans une situation particulièrement complexe. Au niveau international, il ressort de la conférence de Potsdam (fin juillet-début août 1945), réunissant les trois Grands du moment – États-Unis, Royaume-Uni et URSS – que le retour de la France, non représentée à ce sommet, n’était pas envisagé en Indochine. La péninsule se retrouve partagée au 16e parallèle, entre un Nord confié à la Chine républicaine de Chiang Kai-shek, et un Sud attribué aux forces britanniques de l’armée des Indes. Mais ces deux moitiés d’Indochine, au nord et au sud, connaissaient elles-mêmes de profondes transformations : à Hanoï, le pouvoir insurrectionnel issu de la Révolution d’août (Ho Chi Minh) devait composer avec les forces armées chinoises (général Lu Han) et une petite délégation française, qui avait réussi à se maintenir et restait en relation avec Paris (Jean Sainteny). À Saïgon, les envoyés de la France libre (amiral d’Argenlieu), en bonne entente avec les Britanniques, s’employaient à relever ceux qui, loyaux à Pétain (amiral Decoux), avaient géré l’Indochine en collaboration avec le Japon. Si elle ne voulait pas abandonner l’Indochine à son propre destin, et elle n’y semblait pas prête, la France se retrouvait ainsi en situation de la reconquérir, à un moment où elle-même devait à la fois se redéfinir, se réorganiser et se reconstruire.

La Cochinchine (le delta du Mékong) constitue la pierre d’achoppement. Son statut colonial pouvait sembler, du point de vue français, la placer en dehors du problème, mais pas du point de vue vietnamien : l’accord Ho Chi Minh-Sainteny (6 mars 1946) reconnaît l’indépendance du Vietnam, mais au sein de l’Union française, et laisse en suspens le sort de la Cochinchine. La conférence de Fontainebleau, convoquée peu après, s’achève sur un échec (15 septembre). Conçue sur un mode fédéral, la nouvelle Indochine restait à reconstruire, et des accords seront conclus dans ce sens en 1949 : avec le Vietnam (échange de lettres du 8 mars, entre Vincent Auriol et Bao Dai) avec le Cambodge (traité du 8 novembre), et avec le Laos (convention du 19 juillet). Ils forment alors les États associés – à l’Union française. Mais qui dirige vraiment le Vietnam en 1945 ?

Entrée des troupes françaises dans Hanoï, 18 mars 1946.

© Keystone-France / Gamma Rapho

En attendant de le savoir, la place revient aux armes. Au sud, dès leur débarquement en octobre 1945, les troupes du général Leclerc se lancent à la reconquête des environs de Saïgon, puis du delta du Mékong et du Sud en général, où les campagnes restent hostiles, acquises à Ho Chi Minh et au Vietminh, qui s’efface lui-même formellement devant la République démocratique du Vietnam (RDV). Au nord, la coexistence prévue par l’accord du 6 mars 1946 devient problématique entre les forces françaises et celles de la RDV : les graves incidents de la fin de l’année 1946, à Haiphong et Hanoï généralisent l’état de guerre.

L’affrontement paraît total. Face à la France, la RDV conduit une résistance nationale, dont la direction s’installe au nord de Hanoï dans le réduit tonkinois. Ses forces armées, d’abord recrutées au niveau régional, sont placées sous l’autorité du général Vo Nguyen Giap et ses zones libérées sont réparties sur tout le territoire, où seule la monnaie Ho Chi Minh a cours. Ses réseaux clandestins se développent par ailleurs au sein même de la population. Pour sa part, la France envoie sur place ses propres forces, légionnaires compris, mais aussi des troupes coloniales, puisées notamment en Afrique du Nord, et mobilise les "armées nationales" nom donné aux unités mises en place par les États associés constitués en 1949 – 54 800 hommes à cette date, sur un total d’environ 185 000 hommes (environ 29 %).

L'élargissement du conflit

Après quelques années de guerre sans solution militaire, mais dans un environnement international explosif, tout concourait à ce que le conflit change de dimension : son coût croissant pour les finances publiques françaises et le recours à l’aide des États-Unis, le contexte de guerre froide et la révolution chinoise aussi, événement considérable à l’échelle planétaire, mais aux implications locales non moins considérables.

Sur place, la France ne reconnaissant pas la RDV, la guerre se focalise d’entrée de jeu sur le contrôle du territoire, dans une situation décrite avec justesse par l’Orientaliste Paul Mus dans Vietnam, sociologie d’une guerre (1952) : aux Français les villes et l’essentiel des routes, aux Vietnamiens les campagnes, le pays "profond", où vit la grande majorité de la population, qui se consacre elle-même aux activités agricoles. La France pouvait ainsi y maintenir son contrôle et la RDV le contester. Le rapport de forces oppose d’un côté les forces de la RDV (le "Vietminh"), qui se constituent d’abord localement, sans appui extérieur, et sont placées au plus haut niveau et du début à la fin sous l’autorité du général Vo Nguyen Giap, ministre de la Défense et assuré lui-même de la confiance de Ho Chi Minh ; de l’autre les forces françaises, relevant du budget national, mais progressivement "jaunies" (selon le mot de l’époque) par des recrutements locaux et l’apport des armées "nationales". L’ensemble rassemblera près de 500 000 hommes en 1954 (476 000) et aura vu passer huit commandants en chef successifs, depuis Leclerc en 1945 jusqu’à Navarre lors de Diên Biên Phu, en passant par le prestigieux général de Lattre en 1951 ou le "mandarin" Salan, grand connaisseur du terrain.

Les combats montent eux-mêmes progressivement en puissance. Du côté français, le temps est à la reconquête : il s’agit d’abord d’opérations, menées à partir des villes et des camps qui y sont installés, ou à proximité : d’une durée de quelques heures ou de plusieurs semaines, trois cent soixante-treize ont pu être comptabilisées, soit une par semaine du début à la fin du conflit. Dans le camp adverse, le mot d’ordre est bien sûr de résister à ces opérations, en s’accrochant au territoire, qu’il convient de tenir, de protéger et, si nécessaire, de défendre. Affublées d’un nom de code (prénom, souvent féminin, nom de lieu ou d’animal), ces "opérations" n’ont d’abord qu’un caractère local, mais certaines apparaissent plus complexes – ainsi, en août-septembre 1952, l’opération Camargue s’attaque au secteur "vietminh" dit de la "rue sans joie", dans le centre Vietnam. Elles combinent les forces terrestres, la Marine et des forces aériennes. D’autres, ensuite, ont un caractère plus stratégique, comme en 1953 l’opération aéroportée Castor, vouée à "coiffer" (occuper) la "cuvette" de Diên Biên Phu, située en secteur adverse. Viennent, enfin, les grandes batailles qui mettent en jeu des unités constituées : sept ont retenu l’attention, localisées au nord : Cao Bang (1950) ; Vinh Yen, Mao Khé-Dong Trieu, le Day (1951), Hoa Binh (1951-1952) ; Na San (1952) ; Diên Biên Phu enfin (1954).

Poignée de main entre le vice-président des États-Unis Richard Nixon et un soldat du BMI (Bataillon de marche indochinois) Laï Cac, 1953.

© Jean Péraud/ECPAD/Défense

Mais les conditions de la guerre ont alors nettement changé, au profit d’une internationalisation qui donne au conflit une forte dimension "Est-Ouest" : la France sollicite l’aide des États-Unis alors que la RDV peut désormais compter sur l’assistance de la Chine populaire, devenue communiste. En France, l’effet de "bloc" envahit l’esprit des dirigeants, alors que l’opinion française ne s’intéresse guère à cette guerre du bout du monde. À la différence en effet de ce qui se passera plus tard en Algérie, les conscrits ne sont pas concernés : ils ne le seront qu’en fin de conflit, et encore sous la forme d’une menace jamais mise à exécution.

L’aide des États-Unis est sollicitée par Paris dès 1949, l’année de la signature du Pacte atlantique (OTAN), et prendra plusieurs formes, matérielle puis économique et, enfin, financière. Au départ peu onéreuse pour le budget français, même en période de reconstruction, la guerre coûte ensuite cher parce qu’elle n’aboutit pas : les États-Unis fournissent alors une aide en matériel militaire. Parallèlement, ils attribuent une aide économique aux États associés : ces derniers, issus de l'empire colonial, semblent constituer la formule d’avenir en Indochine. Enfin, comme membre de l’OTAN, mais engagée sur deux fronts, la France doit intégrer dans son budget sa part du réarmement européen, face à l’Est : mais c’est trop ! En 1952, Paris décide le transfert progressif aux États-Unis du financement de la guerre d’Indochine, son coût étant devenu "proprement insupportable" selon les mots du directeur du Budget. Opération financièrement réussie : en fin de conflit, la guerre d’Indochine coûte cinq à six fois plus que ce qu’elle coûtait à ses débuts, mais les États-Unis sont engagés sur environ 80% de ce coût en 1954, l’année de Diên Biên Phu.

L’aide de la Chine populaire semble a posteriori évidente. Le Vietnam se méfie certes, traditionnellement, de son grand voisin du nord, mais la proclamation de la République populaire par Mao Zedong, en octobre 1949, en fait un allié évident : le monde communiste s’étend alors, de manière continue, de l’Europe de l’Est aux frontières de l’Indochine, en passant par Moscou, d’où Staline, leader du camp communiste, a reconnu Ho Chi Minh. Après 1950, de fait, des moyens plus importants sont mobilisés : livraison de matériels militaires, récupérés en Chine même, où la guerre civile se termine à peine, ou en Corée, où le conflit bat son plein ; des officiers chinois de l’Armée de Libération conseillent leurs homologues vietnamiens en marge des grandes batailles, de Cao Bang à Diên Biên Phu. Parallèlement, des unités vietnamiennes peuvent y recevoir une formation et, éventuellement, se restructurer. En fin de compte, un certain équilibre des forces accompagne la montée en puissance des combats.

Le dernier combat

Le symbole, a posteriori, saute aux yeux : les premiers Français, amiraux ou aventuriers, étaient arrivés par la mer, devant Danang ou à Saïgon. Les derniers engagements, protégés par l’aviation, se sont déroulés dans les montagnes du nord. Comme pour beaucoup de grands événements, le lieu qui marquera l’histoire est au départ inconnu du plus grand nombre, y compris des chefs du Corps expéditionnaire français d’Extrême-Orient (CEFEO). La "Préfecture de la zone frontalière", en traduction littérale de son nom vietnamien, constitue en revanche un lieu prestigieux pour les Thaïs de la région, nombreux dans les montagnes du Vietnam, mais plus encore au Laos et, bien sûr, en Thaïlande : il fixe en effet le mythe d’origine de tous les peuples Thaïs (ou Taï). Il se situe d’ailleurs quasiment sur la frontière séparant le Vietnam du Laos – mais aussi près de la frontière chinoise, ce qui n’est pas sans importance pour la suite. Pourtant, il ne s’agit au départ, pour reprendre le langage militaire, que d’une "opération secondaire de couverture stratégique et à caractère local".

Soldats français lors de la bataille de Diên Biên Phu, mars 1954.

© akg-images / TT News Agency / SVT

Plusieurs éléments se combinent pour donner à cette bataille un caractère stratégique. Du côté français, l’idée est de créer les conditions de cette "sortie honorable" à laquelle aspire Paris en Indochine. Le général Navarre, nouveau commandant en chef, a été nommé dans cet objectif : rendre crédible la capacité de la France à appliquer le programme soumis aux États-Unis en échange de leur aide – détruire le corps de bataille adverse (prévu pour 1955) et transmettre le reste aux "armées nationales" montées avec les nouveaux "États associés".

Navarre dispose ainsi de plus de 450 000 hommes - dont 60 % environ pour les "armées nationales". Mais ses moyens financiers restent limités alors qu’il a décidé de créer un "hérisson" à Diên Biên Phu, une forteresse imprenable sur laquelle viendraient s’abîmer les troupes ennemies. La bataille annoncée à Diên Biên Phu va se dérouler alors qu’une conférence des quatre Grands, réunie à Berlin du 25 janvier au 18 février, décide la convocation en juin, à Genève, d’une nouvelle conférence à laquelle la Chine se trouve pour la première fois associée. Simple, l’ordre du jour porte en effet sur la Corée et… l’Indochine, où les guerres sont terminées ou en passe de l’être.

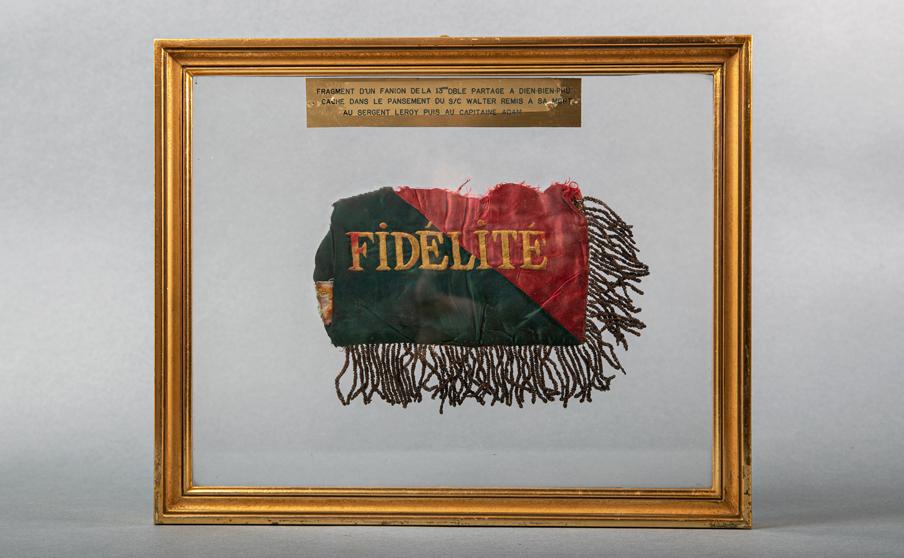

Du côté vietnamien (RDV), l’occasion est unique, d’autant que Vo Nguyen Giap, ministre de la Défense, sera sur le site en personne et qu’un dispositif chinois est en place : Zhou Enlai, Premier ministre, sera à Genève, alors que Deng Xiaoping, proche de Zhou et secrétaire général du parti, restera à Pékin, en relation avec le général Wei Guoqing, qui dirige, à Diên Biên Phu, la mission militaire chinoise auprès de Giap, installé dans une casemate proche de celle du général Giap. La bataille elle-même, particulièrement violente, durera 57 jours (13 mars-7 mai). À Genève, le lendemain 8 mai, à l’initiative de la délégation soviétique, conduite par Molotov, la question indochinoise succède à la phase "coréenne". La conférence de Genève s’achèvera le 21 juillet 1954.

Au-delà de la bataille

Pour un pays européen, la défaite est sévère. Sur le moment, l’opinion française comptabilise les morts, avec en tête l’image de la longue colonne de prisonniers, défilant vers les camps devant la caméra du cinéaste soviétique Carmen, ou bientôt les visages faméliques de ceux qui en sont libérés en septembre – sur 10 000 combattants 3 300 seraient revenus : certains sont morts sur la route ou auraient trouvé d’autres directions, car beaucoup de troupes "françaises" avaient été recrutées localement ou dans l’Union française. La RDV aurait perdu autour de 25 000 hommes, morts ou blessés.

Le colonel Ta Quang, vice-ministre de la Défense du Viet Minh, signe l'accord de cessez-le-feu ; à droite, le diplomate français Jean Paul-Boncour, 21 juillet 1954.

© akg-images / TT News Agency / SVT

Le résultat de la guerre est aussi celui de la conférence de Genève : le cessez-le-feu obtenu, qui établit provisoirement deux zones de regroupement de part et d’autre du 17e parallèle, ne satisfait personne. L‘histoire bégaye, comme un retour au dispositif imaginé en 1945 en marge de la conférence de Potsdam – le 16e parallèle. Mais aucun pays n’accepte la division de bonne grâce. Le rêve d’Ho Chi Minh d’indépendance du Vietnam ne trouve pas - encore - son aboutissement. Celui d’une fédération héritière de l’Indochine française non plus. Place aux États-Unis et à leur influence au sud-Vietnam et à une autre guerre, qui sera plus violente encore que la première !

Mais il reste le symbole. Pour l’Union française, Diên Biên Phu marque le début de la fin : l’insurrection algérienne se déclenche six mois plus tard. Pour le tiers-monde, la démonstration est faite de la fragilité de l’impérialisme. Il y avait eu 1905 et la défaite russe face au Japon, il y a désormais 1954. Une Asie nouvelle se met en place et le mot "Diên Biên Phu" se banalise, synonyme de victoire pour le faible face au fort, voire porteur de l’espoir d’un monde nouveau.

Le 10 février 1993, alors qu’en France trois films venaient de remettre l’Indochine en mémoire, le président Mitterrand saisissait l’occasion de son voyage officiel au Vietnam pour se rendre à Diên Biên Phu, contribuant à tourner cette page douloureuse des relations entre les deux pays.

Hugues Tertrais, Professeur émérite d'histoire contemporaine, histoire des relations internationales, histoire de l'Asie, histoire et statistiques à l'Université de Paris I Panthéon-Sorbonne