8 mars - Journée internationale des droits des femmes

Le combat pour les droits des femmes, que cette journée du 8 mars nous invite à rappeler, s'inscrit dans une longue histoire que les femmes ont marquée de leur empreinte par leur courage et leur esprit de sacrifice.

À titre d’exemple, le droit de vote ne fut pas seulement accordé en 1944. Il fut conquis par des batailles menées depuis des siècles, de Olympe De Gouges aux femmes engagées mises à l’honneur ici. L’occasion de rappeler que l'engagement de la France depuis 100 ans pour la défense de ses valeurs ne se conjugue pas seulement au masculin.

Le médecin-capitaine Valérie André (1922-2025) pose devant son hélicoptère Hiller 360 au cours d'une évacuation sanitaire au Tonkin. 13.06.1954

© Auteur inconnu/ECPAD/Défense

Des portraits de résistantes à découvrir

80e anniversaire de l'année 1945

- Simone Michel-Lévy

Rédactrice pour les PTT, Simone Michel-Lévy entre dans la Résistance en décembre 1940. Elle participe à la création en 1941 du réseau « Action-PTT » où elle met en place un système de boîtes aux lettres pour les communications secrètes. Le 1er janvier 1943, elle rejoint le réseau « Confrérie Notre-Dame » (CND), puis l’Organisation Civile et Militaire (OCM). Elle est arrêtée par la police allemande le 5 novembre 1943 à Paris. Torturée, elle est déportée le 15 janvier 1944 à Ravensbrück puis au camp de Holleichen en Tchécoslovaquie où elle travaille dans une usine d’armement, tout en sabotant la production de son atelier ce qui lui vaut d’être condamnée à mort. Elle est transférée à Flossenbürg où elle est pendue dix jours avant la libération du camp.

©SHD : GR 16 P 417594.

Vladimir Trouplin, Dictionnaire des Compagnons de la Libération, Bordeaux, Elytis, 2010.

Jacques Péquériau, Simone-Michel Lévy, Besançon, éd. Cètre, 2007

- Pauline de Saint-Venant

Infirmière pendant la Première Guerre mondiale, elle s’installe à Nancy et ouvre une fabrique de lingerie avec son mari. Dès 1940, elle aide les prisonniers en fuite, les recueille, leur procure des cartes d’alimentation et des faux papiers et effectue des activités de renseignement dans la région de Nancy (54-Meurthe-et-Moselle). Recherchée, elle se réfugie à Lyon (69-Rhône) puis fonde et dirige le réseau d’évasion « Marie Odile », ce qui en fait une des sept femmes à la tête d’un réseau de résistance. Le réseau Marie-Odile favorise plus de 30 000 passages de la ligne de démarcation et compte plus de 80 morts et 200 déportés. Des juifs, des résistants, des Alsaciens-Mosellans refusant leur recrutement dans l’armée allemande ainsi qu’une centaine d’aviateurs alliés ont ainsi pu échapper aux recherches des polices allemande et française. Arrêtée le 4 mai 1944, elle est déportée au camp de concentration de Ravensbrück où elle meurt d’épuisement en 1945.

- Marie-Louise Cloarec, Eugénie Mélika Djendi, Pierrette Louin et Suzanne Mertzizen

Elles s’engagent en 1943, dans le Corps féminin des transmissions (CFT) créé par le général Lucien Merlin et participe à la campagne de Tunisie. A l’automne, elle sont sollicitées pour rejoindre les services de contre-espionnage du colonel Paillole à Alger (SSMF-TR). Après un stage d’opératrice radio et de parachutiste, elles rejoignent finalement l’Angleterre le 20 mars 1943 et se portent volontaires pour accomplir une mission au profit du BCRA. Parachutées en France occupée début avril, elle sont arrêtées le 27 avril. Interrogées par police allemande, elles refusent de divulguer leurs informations et sont déportées au camp de Ravensbrück où elles retrouvent leurs camarades du CFT. Elles sont exécutées ensemble le 18 janvier 1945.

Vareuse du sous-lieutenant Marie-Louise Cloarec

- Marcelle Henry

Après des études à Limoges (87-Haute-Vienne), et à Paris, Marcelle Henry devient enseignante, puis fonctionnaire au ministère du Travail. Peu après l’armistice, elle s’oppose à la collaboration. Au ministère du Travail, elle utilise ses responsabilités pour dissimuler les actes de résistance de ses subordonnés. En septembre 1943, elle devient agent de liaison du BCRA et participe au circuit d’évasion « VIC » qui prend en charge les officiers français et alliés en collaboration avec l’Intelligence Service. À partir de novembre 1943, elle organise l’hébergement des évadés passant à Paris. Arrêtée par la SIPO-SD en juillet 1944 et torturée, condamnée à mort, elle est finalement déportée avec le dernier convoi quittant Paris pour le camp de Ravensbrück. Libérée le 14 avril 1945, elle décède quelques jours après des suites des privations et des mauvais traitements.

©SHD : GR 16 P 290404

Musée de l’Ordre de la Libération

Vladimir Trouplin, Dictionnaire des Compagnons de la Libération, Bordeaux, Elytis, 2010

- Yvonne Rudellat

Issue d’un couple franco-anglais, elle travaille à Londres depuis plusieurs années lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate. Sa maison est détruite par un bombardement en avril 1941. Elle est recrutée en mai 1942 par le SOE et elle est la première femme agent du SOE à avoir été parachutée en France en juillet 1942. En décembre 1943, elle s’implique dans le réseau « Prosper » dans le sud de la Touraine puis dans la Sarthe. Elle supervise des parachutages et participe à des actions de sabotage. Blessée grièvement par balle lors de son arrestation par les Allemands, le 21 juin 1943, elle est déportée à Ravensbrück puis à Bergen- Belsen où elle est libérée par l’armée britannique le 5 avril 1945. Malade du typhus, épuisée, elle meurt peu après sa libération et est inhumée dans une fosse commune du camp.

Publications

Hors-série Les Chemins de la Mémoire

À parcourir sur tous supports numériques

Livret femmes combattantes

La perception du rôle des femmes dans les mémoires nationales

- La place des femmes dans la mémoire nationale française. Un article de Françoise Thébaud - Professeure émérite de l’Université d’Avignon, ancienne fondatrice et codirectrice de la revue Clio.

- La place des résistantes dans la mémoire nationale allemande. Un article d'Hélène Camarade - Professeur en études germaniques à l’Université Bordeaux Montaigne, membre de l’Institut universitaire de France.

Die Tragende de Will Lammert, camp de Ravensbrück, 2013. © Jessica Spengler

Retrouvez des photographies de femmes françaises engagées dans la 2nde Guerre mondiale

À Londres, le général de Gaulle remet le fanion de l'unité des volontaires féminines de la France libre à son commandant, le capitaine Hélène Terré, le 12 nov. 1942.

©ECPAD Photographe inconnu (FFL 138-4341) - Collection OFIC

Estafette féminine, volontaire dans les Forces françaises libres, Grande-Bretagne.

©Collection particulière

Une standardiste des Forces françaises libres, probablement à Londres.

Date inconnue. Photographe inconnu / ©Collections ECPAD (FFL 46-1433) - Tous droits réservés

Mai 1943, à Bizerte, les conductrices et infirmières du Corps franc d'Afrique.

©Collection particulière

À Londres, en 1944, des jeunes volontaires féminines de l'armée française visitent les studios de la BBC.

©Collection particulière

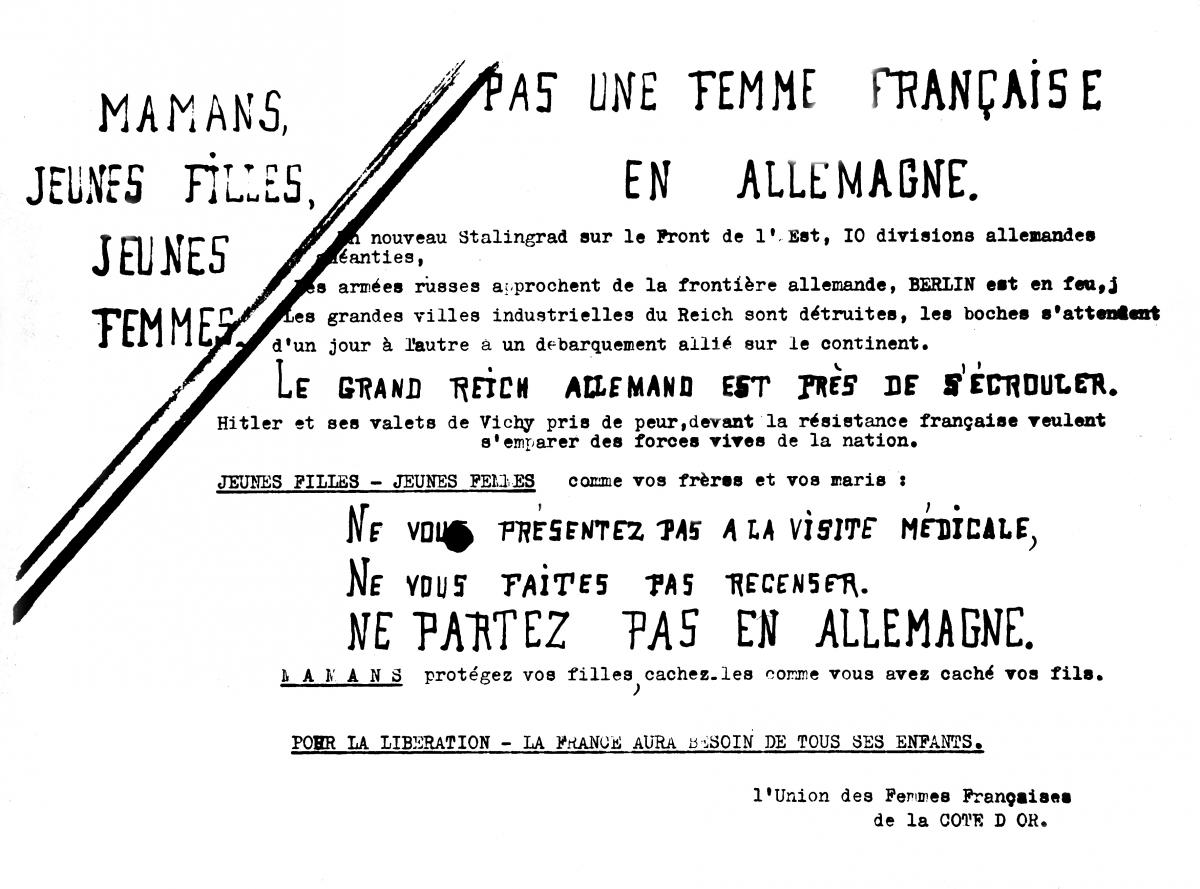

Lettre des comités féminins de résistance de la Côte-d'Or adressée à la population.

©Collection particulière

Résistants des Forces Françaises de l'Intérieur (FFI) dans Belfort lors de la reconquête de la ville par les troupes de la 2e division d'infanterie marocaine (DIM), 20-22 nov. 1942.

©ECPAD Photographe SCA : Pierre Marcel Levy (TERRE 342-8255)