Le sport dans la Grande Guerre

Sous-titre

Par Paul Dietschy, Historien, professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Franche-Comté

En 1914, la mobilisation n’épargne pas les athlètes et marque l’arrêt de toutes les compétitions. Pourtant, la pratique sportive ne disparaît pas avec la guerre : que ce soit loin du front ou à sa proximité immédiate, dans un cadre militaire ou civil, le sport sert autant à exalter la fibre patriotique qu’à oublier la guerre ou rappeler la mémoire des camarades disparus. L’historien Paul Dietschy nous éclaire sur cette période qui ouvre l'ère du sport moderne.

Le 15 décembre 1917, La Vie au Grand Air proposait à ses lecteurs une double page représentant la mobilisation des « armées sportives de France, d’Angleterre et d’Allemagne ». Sur une carte de l’Europe du Nord-Ouest étaient figurées de part et d’autre de la ligne de front des unités d’athlètes, de cyclistes, de gymnastes, d’aviateurs ou d’automobilistes. Il s’agissait autant pour le périodique sportif créé en 1898 de vanter le rôle du sport dans la préparation des soldats à la guerre que de filer une dernière fois la métaphore du « grand match » qu’aurait été le conflit. Une représentation formulée dès le 3 août 1914 par Henri Desgrange, le directeur du quotidien sportif L’Auto, qui était de moins en moins employée après avoir été rapportée à la violence extrême des combats. Toutefois, la carte d’un front sportif renvoyait aussi à une dimension de la vie des soldats, souvent les plus jeunes, celle d’une pratique sportive se déployant des premières lignes à l’arrière-front et d’exercices physiques, dont les différents états-majors firent un usage progressif pour encadrer la troupe.

L'entrée en guerre des sportifs

Sur le continent, fédérations sportives et clubs rejoignent immédiatement l’élan patriotique. Les compétitions de la saison à venir sont annulées ; stades et gymnases sont mis à disposition des forces armées. Pierre de Coubertin, qui avait promu le pacifisme par les Jeux olympiques, fait paraître le 4 janvier un « Décalogue » dans le quotidien Excelsior. Il prétend placer la jeunesse française devant ses responsabilités et l’invite à faire triompher « la civilisation française ». En Italie, les milieux sportifs, notamment La Gazzetta dello Sport, participent activement à la campagne pour l’intervention dans la guerre au printemps 1915. Une fois la déclaration de guerre à l’Autriche-Hongrie et à l’Allemagne obtenue lors du « mai radieux », le quotidien sportif milanais invite ses lecteurs à accomplir leur « devoir ». Le seul bémol vient du pays où a été inventé le sport. Si les athlètes et rugbymen issus des public schools et des universités de Cambridge et d’Oxford répondent immédiatement à l’appel du roi George V, les footballeurs professionnels et leurs supporters se montrent plus réservés dans un pays où la conscription n’est établie qu’en 1916. Il faut des appels au patriotisme et à la virilité pour que les clubs professionnels, qui sont aussi des entreprises, mettent entre parenthèse leurs activités. Pour les joueurs et les supporters, sont constitués des bataillons de footballeurs. Sur le front, les sportifs sous l’uniforme ont vite compris que la guerre n’avait rien à voir avec le sport. À la fin du mois de septembre 1914, Jean Bouin, la vedette de l’athlétisme français, médaillé d’argent à Stockholm et recordman de l’heure, est tué par des éclats d’obus dans la Meuse. La presse commence à réciter la longue litanie des sportifs morts pour la patrie.

Tombe de Jean Bouin, coureur olympique et joueur de rugby à XV français, tué au combat à Xivray, 1915.

© Akg-images / World History ArchWHAive (WHA)

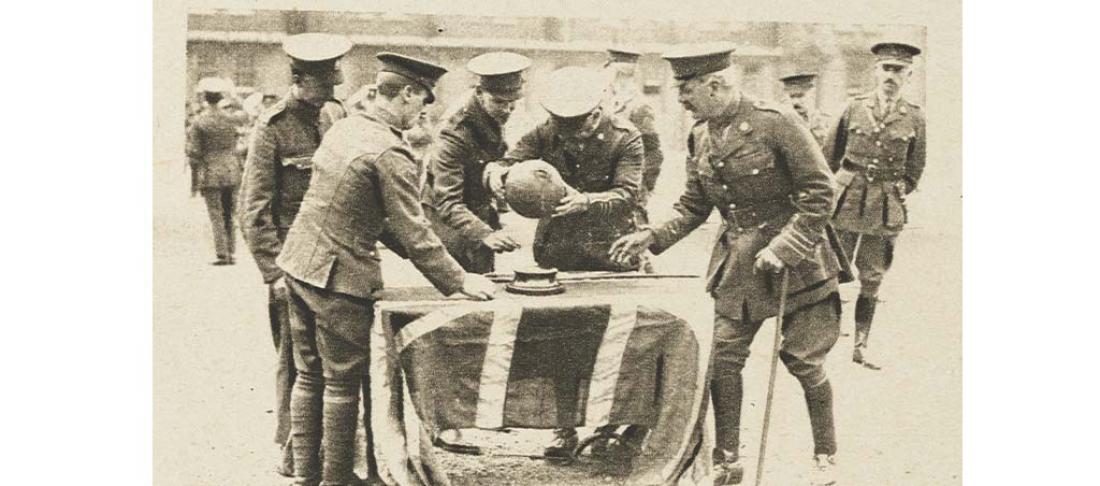

Le sport des premières lignes à l'arrière-front

Partis dans la précipitation de la mobilisation, les sportifs n’ont pas toujours eu le temps d’emporter avec eux ballons et gants de cuir. Dès que le front commence à se stabiliser au mois de novembre, ils écrivent aux périodiques sportifs encore en activité pour en recevoir. L’Auto et l’hebdomadaire Sporting mènent des campagnes ou lancent des souscriptions en faveur du « ballon du poilu ». Les carnets, journaux et lettres de soldats rendent compte de terrains et d’équipements de sport aménagés jusqu’aux abords des premières lignes. Le journaliste et brancardier Henri Dispan de Floran installe une barre fixe dans un boyau ; le tonnelier et caporal Louis Barthas évoque des parties improvisées de rugby dans une cuvette située derrière la première tranchée et à proximité immédiate des lignes allemandes. Des officiers organisent des fêtes sportives comprenant épreuves d’athlétisme, tir à la corde, jeux de ballon lorsque les troupes sont repliées au cantonnement. On forme des équipes de football représentant une compagnie ou un régiment. Les journaux de tranchées suivent ces rencontres. Dans la ville de Commercy (département de la Meuse) un Poilu’s Park est progressivement aménagé. Outre des salles de concert ou de théâtre, il propose aussi un vélodrome, un terrain de football, des salles de boxe, d’escrime et de lutte ou encore un boulodrome. En la matière, les alliés britanniques ont installé très tôt ce type de lieu récréatif pour les tommies afin qu’ils puissent retrouver sur le sol français les plaisirs récréatifs de la mère-patrie. Certains historiens estiment même que la pratique et le spectacle du sport, associés à celui du cinéma ou du music-hall, ont évité à l’armée britannique de connaître les mutineries qui ont affecté l’armée française au printemps 1917. De son côté, l’état-major allemand a aussi fait installer des équipements sportifs derrière les tranchées fortifiées qu’il fait édifier.

Une du magazine sportif La Vie au Grand Air du 15 décembre 1916.

© Musée national du Sport

Le temps du sport pour oublier la guerre

Il n’en reste pas moins que le sport ne semble pas avoir eu d’effet particulier sur la combativité des hommes. Pratiquer le sport, parfois le découvrir, consent un instant d’abolir la hiérarchie militaire. Les sportifs d’avant-guerre trouvent l’occasion de briller à nouveau. Les rencontres avec les équipes des unités britanniques permettent aux poilus-footballeurs de se frotter aux maîtres du football. Le plaisir du jeu prime et devient pour certains une obsession, ce dont se plaint amèrement le général anglais Douglas Haig. Pour cette raison, lors de l’offensive de la Somme, la geste du capitaine Nevill, partant à l’assaut des tranchées allemandes avec ses hommes en shootant dans des ballons de football est largement glorifiée jusque dans la presse illustrée française. Mais la réalité est autre. Les différentes expériences sportives, narrées dans ses carnets par l’étudiant en médecine Lucien Laby, montrent comment l’enthousiasme patriotique initial s’érode vite et que le sport sert d’échappatoire au quotidien mortifère du service de santé. Un autre carabin, Louis Maufrais, raconte dans ses carnets que, rentrant de permission, il est entraîné par ses camarades dans une partie de football. Celle-ci est disputée avec acharnement dans le secret espoir de se faire mal et de sortir ainsi un moment de la guerre par une « fine blessure » sportive.

Demeurer un champion dans les airs

Dans les années d’avant-guerre, l’aviation est l’un des sports les plus prisés des foules et des sportifs. Dans ses mémoires, Roland Garros raconte ses tournées et l’invention de combats simulés avec ses camarades. Très vite, la guerre aérienne devient une réalité et ce sont les champions des airs à l’image d’Adolphe Pégoud, le créateur du looping, ou de Marcel Brindejonc des Moulinais, qui inventent les différentes missions des forces aériennes : observation, chasse et bombardement. Dès le déclenchement de la guerre, les sportifs veulent être versés dans l’aviation. C’est le cas du boxeur Georges Carpentier, héros national et star internationale de la boxe, qui devient pilote d’observation au-dessus des champs de bataille de Verdun en 1916. Ce sont aussi Octave Lapize, vainqueur du Tour de France 1910, le pilote automobile Georges Boillot, le nageur et futur cinéaste Henry Decoin. L’escadrille N 77 est surnommée « l’escadrille des sportifs » en raison du nombre de sportsmen et champions qui en sont membres. Toutefois, les plus grands aviateurs français René Fonck et Georges Guynemer (75 et 53 victoires) ne sont pas issus des milieux sportifs, même si la quatrième place dans le palmarès des as est occupée par un international de rugby, Maurice Boyau, avec 35 avions abattus. Demeurer un champion dans les airs a aussi un prix. Boillot, Boyau, Brindejonc des Moulinais, Garros, Pégoud et Lapize meurent pour leur patrie.

Le champion de boxe Georges Carpentier, devenu pilote d’avion.

© Collection Dupondt / Akg-images

La reprise du sport à l'arrière

De même que les théâtres et autres salles de spectacle rouvrent en 1916, les vélodromes et stades retrouvent alors leurs

spectateurs. Tous les dimanches, selon la saison, les courses cyclistes sont organisées au Parc des Princes et au Vélodrome d’hiver. L’Union des sociétés françaises de sports athlétiques (USFSA) lance la Coupe de l’Espérance disputée par des équipes composées de jeunes pousses renforcées par des permissionnaires et des affectés sur place. La première édition est remportée en 1916 par le Stade Toulousain et est suivie par des supporters passionnés. Le ballon rond inaugure pendant la guerre sa compétition la plus populaire, la Coupe Charles Simon, devenue ensuite Coupe de France. Destinée à honorer la mémoire de ce dirigeant du sport catholique tombé à Arras en 1915, cette épreuve, qui prend pour modèle la Coupe d’Angleterre, est disputée pour la première fois pendant la saison 1917-1918. Y participent 48 équipes dont l’Olympique de Pantin, premier vainqueur. Les rencontres organisées dans la capitale à des fins patriotiques, comme celle opposant l’équipe de l’Association sportive française à celle du XXe Corps en octobre 1916, permettent également aux footballeurs les plus connus, comme Pierre Chayriguès, d’obtenir des permissions pour se produire à nouveau devant un public civil.

Sortie de guerre sportive

Après les mutineries du printemps 1917, le haut-commandement cherche à intégrer le sport dans les mesures d’amélioration du quotidien des soldats. Le journaliste Georges Rozet, qui a conduit des camions sur la voie sacrée menant à Verdun, fait campagne pour que les autorités militaires commandent des ballons de football à destination des unités. Il réussit à convaincre Paul Painlevé, président du Conseil et ministre de la Guerre, d’en faire acheter 4000 exemplaires au mois de septembre 1917. La reprise de la guerre de mouvement, au printemps 1918, limite toutefois cet élan sportif. Il n’en reprend pas moins après l’armistice et durant la Conférence de la Paix, au premier semestre 1919. Il faut en effet occuper les troupes alliées stationnées encore en France. Durant le conflit, des matchs internationaux militaires avaient été organisés pour célébrer la fraternité des armes. En avril 1917, puis en février 1918, les rugbymen français avaient ainsi pu affronter les All Blacks combattant en France. Si les tommies ont été décrits comme sportifs, au point qu’on leur reprochait jusqu’à la bataille de la Somme de faire davantage du sport que la guerre, les sammies le sont tout autant. Dans les Foyers du soldat, les représentants de la Young Men's Christian Association (YMCA) participent à la diffusion des sports américains, notamment le baseball. Ils contribuent aussi à l’organisation des Jeux Interalliés au stade Pershing, construit au printemps 1919 au bois de Vincennes.

Le sport entre sport-spectacle et deuil

Les Jeux olympiques militaires sont disputés du 22 juin au 6 juillet 1919. Ils réunissent 1415 participants, représentant dix-neuf nations ou territoires alliés concourant dans 13 disciplines : athlétisme, basketball, baseball, boxe, escrime, équitation, football, golf, lutte, natation, rugby, tennis et tir. Les compétitions sont souvent tendues, à l’image du match de rugby particulièrement violent opposant Américains et Français. Cette ambiance annonce le nationalisme sportif qui marque les Jeux d’Anvers de 1920 et le sport international de l’entre-deux-guerres. Adopté définitivement pour l’instruction et l’entretien des troupes, le sport sert aussi à rappeler la fraternité des armes au travers du Challenge Kentish, un tournoi de football annuel disputé à partir de 1919 qui réunit les sélections militaires britannique, belge et française. Il s’agit aussi de rappeler le sacrifice de la jeunesse alliée dans la Grande Guerre. 29% de la classe 1914, dont le général Oudard vantait les qualités sportives, est tombée au front. Les rangs des sportifs se sont éclaircis et la presse spécialisée a établi la liste des morts connus ou inconnus. 24 000 membres de la Fédération sportive et gymnastique de France sont tombés, comme 23 des 111 internationaux français de rugby ou 3 vainqueurs du Tour de France (Faber, Lapize, Petit-Breton). Les stades Aimé Giral à Perpignan, Jean Bouin à Paris, ou la statue de Maurice Boyau à Dax, sont aujourd’hui autant de bornes du chemin de cette mémoire sportive.

Par Paul Dietschy,

Historien,

Professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Franche-Comté