La croix de la Valeur Militaire ; depuis 60 ans, la marque du courage

En 1915, devant l’ampleur des actes de bravoure ne pouvant tous être récompensés par la Légion d’Honneur ou la Médaille Militaire, il est décidé d’instituer une décoration spécifique, qui recevra le nom de Croix de Guerre, même s’il a été alors envisagé de la nommer "médaille de la valeur militaire"...

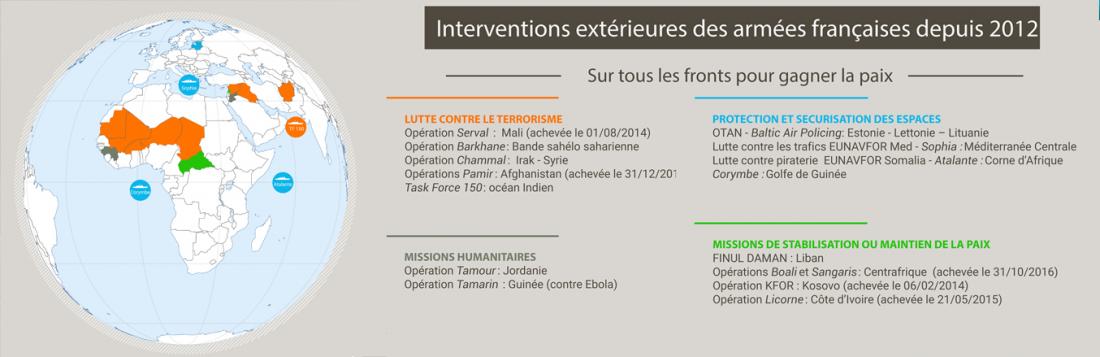

Cette Croix sera ensuite attribuée aux combattants pour les théâtres d’opérations extérieurs (TOE) puis pour la seconde guerre mondiale.