Illustrer la Grande Guerre

Sous-titre

Par Jean-Yves Le Naour, docteur en histoire, spécialiste de la Première Guerre mondiale

Le cinéma est rapidement devenu, aux côtés de la littérature, un des modes de représentation et de perception privilégié de la Grande Guerre. Les thèmes portés à l’écran n’ont cessé d’évoluer, reflétant les préoccupations et questionnements mémoriels des époques auxquelles les réalisateurs appartiennent.

Parce que le cinéma reflète les attentes, les certitudes et les angoisses de son époque, la représentation de la Grande Guerre au cinéma éclaire non pas l’histoire mais la mémoire de cet événement traumatique qui n’en finit pas de nous interroger. En la matière, le cinéma épouse parfaitement les trois régimes mémoriels qui structurent notre souvenir de la Grande Guerre : l’héroïsme, le patriotisme ardent teinté d’une dose croissante de pacifisme dans l’entre-deux-guerres ; la dénonciation de la guerre et de ses bourreaux de 1945 aux années 1970 ; et enfin, depuis les années 1980, le retour spectaculaire de la Grande Guerre au centre de notre mémoire avec un long lamento inconsolable.

Honneur aux héros

Si le cinéma fut lui aussi mobilisé durant la guerre, nulle oeuvre ne se distingue aujourd’hui, tellement les films d’époque sont associés plus ou moins grossièrement à la propagande. Qui se souvient des Poilus de la revanche ou encore de L’Angélus de la victoire ? Ils n’ont pas imprégné notre mémoire et on le comprend ! Il est vrai que le bellicisme n’a plus parlé aux Français une fois la paix retrouvée.

Il faut attendre octobre 1918 pour que Charlie Chaplin dynamite toute cette piètre production nationaliste avec le comique Shoulder arms (Charlot soldat) où le rire devient une arme de démythification massive. Mais les Américains n’avaient vécu la guerre que de loin et très tardivement. Ils déploraient 53 000 hommes morts au feu quand la France pleurait 1,5 million de ses enfants. C’est cette dette vis-à-vis des morts qu’Abel Gance entend explorer avec J’accuse (1919), le premier grand film français sur la guerre. Certains y ont vu un message pacifiste mais ce n’est pas le cas : J’accuse est tout simplement un appel à l’avènement d’une humanité meilleure après le grand massacre, un thème pas si éloigné des illusions lyriques de 1914. Le film vaut surtout pour la scène finale où les morts se relèvent du champ de bataille pour aller demander des comptes aux profiteurs et à tous ceux qui les ont oubliés. Les cadavres obsèdent les (sur) vivants, ils sont tellement nombreux qu’ils débordent des ossuaires et des grands cimetières sous la lune.

Shoulder arms (Charlot soldat) avec Charlie Chaplin.

© Collection ChristopheL

Curieusement, les années vingt ne sont pas des années prolifiques pour le cinéma de guerre. Sans doute les événements sont-ils trop proches, la blessure ouverte et le trauma à vif. Il faut donc attendre 1928 en France pour qu’un grand film soit à l’affiche et enregistre un véritable succès populaire : Verdun, vision d’histoire de Léon Poirier. Celui-ci mêle fiction et images d’actualités pour donner l’illusion du vrai. Pour les besoins de la cause, le réalisateur a demandé à Pétain de jouer son propre rôle, saluant les poilus devant son QG de Souilly. Faute d’images d’archives, on les invente ! Poirier a si bien réussi que des scènes de son film, l’assaut notamment, sont reprises dans des documentaires historiques et livrées au public comme des scènes authentiques. C’est oublier également que le "vrai" n’est pas uniquement dans la reconstitution mais dans ce que l’on veut dire, et, à ce propos, le film de Léon Poirier est très conformiste : des poilus valeureux, un appel à l’unité nationale comme hier dans la tranchée et l’espoir d’un rapprochement entre anciens vainqueurs et vaincus – nous sommes au temps du pacte Briand-Kellogg.

Les Croix de bois de Raymond Bernard (1931) est un film bien plus réaliste. On y suit un petit groupe de soldats qui, pour être des héros, n’en sont pas moins des hommes qui souffrent, qui rient et qui ne veulent pas mourir, fût-ce pour la patrie. Un film humain, avec un grand cri de pitié final : "Au secours ! On assassine des hommes !" Malgré l’horreur, le patriotisme n’est pas mis en cause, et il l’emporte sur les rapports de classe dans La Grande illusion de Jean Renoir (1937). On y sent toutefois une touche de lassitude sinon de désespoir, propre à ce nouvel avant-guerre où les bruits de bottes se font à nouveau entendre de l’autre côté du Rhin. En Allemagne, justement, pas d’états d’âme. Opération Michel de Karl Ritter, sorti la même année que La Grande illusion, exalte la force brute des soldats allemands et leur refus de capituler. À l’heure où les Français communient dans le plus-jamais-ça, les films allemands, eux, parlent de revanche et rêvent de violence.

Quel contraste avec la nouvelle version de J’accuse (1938), parlante cette fois-ci, où les morts se relèvent du champ de bataille pour aller sauver la paix que les vivants n’ont pas su sauvegarder. La peur d’une nouvelle guerre travaille donc les Français et ils l’abordent dans une situation de division prononcée. Sauront-ils retrouver le chemin de l’Union sacrée en cas de menaces ? Raymond Bernard veut le croire. Il tourne Les otages en pleine crise de Munich, l’histoire d’un village de la Marne occupé par les Allemands en août 1914. À la suite de la mort d’un officier, cinq otages sont désignés qui, tous, se détestent et continuent d’entretenir leurs inimitiés même sous les yeux des Allemands, avant d’opter pour une attitude plus patriotique. Mais de 1940 à 1944, plongés dans une guerre civile attisée par l’Occupation, les Français n’auront pas tous cette dignité.

Verdun, vision d’histoire, Léon Poirier, 1928.

© Collections La Cinémathèque de Toulouse

En finir avec la guerre

En 1945, à l’issue d’un nouveau drame, la Grande Guerre est à peu près balayée de la mémoire nationale et le cinéma ne s’y intéresse plus guère. Le héros, dorénavant, c’est le résistant et non plus le poilu mort. Certes, celui-ci a fait le sacrifice de sa vie mais sans l’emporter puisqu’il a fallu de nouveau se battre vingt ans plus tard. Le résistant, en revanche, a triomphé de l’ennemi. Il est un homme debout quand le héros de 1918 était un homme couché. Quant aux Français de 1945, ils n’entrent pas dans l’avenir à reculons pour paraphraser Paul Valéry, ils ne se lamentent pas sur l’âge d’or perdu, ils regardent au contraire devant eux avec confiance, enthousiasme et rejettent le passé traumatique. Quelle différence entre les deux après-guerres !

La Grande Guerre oubliée, ou plus exactement recouverte par la mémoire prégnante de la Seconde Guerre mondiale, elle disparaît naturellement des préoccupations cinématographiques. Elle y revient par la bande, via de grands films étrangers qui ont en commun de dénoncer la guerre, de la mettre en accusation et de s’en prendre à l’armée et à ses chefs qui ont fait peu de cas de la vie des hommes. Tout commence avec Les sentiers de la gloire de Stanley Kubrick (1957) adapté du livre d’Humphrey Cobb, lui-même tiré de faits réels, notamment l’exécution du lieutenant Chapelant et des fusillés de Souain. Si cette histoire d’injustice se passe dans l’armée française, c’est bien de toutes les guerres et de toutes les armées qu’il s’agit. Une charge antimilitariste qui n’a pas été bien reçue en France, en pleine guerre d’Algérie. Non officiellement censuré, comme on le dit trop souvent, le film ne fut tout simplement pas distribué. En Belgique, où il fut programmé par quelques salles de cinéma, des anciens combattants protestèrent et organisèrent des manifestations pour dénoncer un film scandaleux. Mais n’étaient-ce pas ces exécutions pratiquées par une justice expéditive qui étaient scandaleuses ?

En 1964, un nouveau film américain aborde ce sujet épineux des fusillés pour l’exemple, mais dans l’armée britannique cette fois-ci. Dans King and country, traduit en Pour l’exemple en français, Joseph Losey raconte l’histoire d’un soldat choqué qui marche droit devant lui et qui, arrêté comme déserteur, est passé par les armes. La guerre ne se contente pas de tuer les hommes, elle anéantit la justice et confine à l’absurde puisqu’une armée en vient à tuer ses propres soldats. Là encore, la Première Guerre mondiale et le champ de bataille des Flandres ne sont qu’un prétexte pour une mise en accusation plus large. La génération des sixties, dégoutée par le Vietnam, s’en prend à 14-18 pour dire non à la guerre. En 1914 comme en 1964, certains avaient cru à l’idée qu’il fallait faire la guerre à la barbarie avant de découvrir que c’était la guerre qui était la barbarie. Et pour ceux qui en doutent, Dalton Trumbo les vaccine avec Johnny got his gun (1971), un récit effrayant d’un mutilé sur son lit d’hôpital et qui rêve de suicide.

L’année précédente, c’est d’Italie que vient le vent de la contestation avec Les hommes contre de Francesco Rosi. Sur le modèle des Sentiers de la gloire, on y retrouve un général indifférent et sanguinaire qui ordonne des offensives impossibles sur le front des Alpes jusqu’à ce que les soldats n’en puissent plus et se révoltent. La différence avec Kubrick, c’est que les poilus commandés par le colonel Dax (Kirk Douglas) retournent au combat, le coeur lourd mais obéissants, tandis que ceux de Francesco Rosi ont compris que l’Autrichien n’est pas l’ennemi mais que celui-ci est intérieur, l’ennemi de classe. L’antimilitarisme se mue ici en combat révolutionnaire.

Et la France dans tout cela ? Pas grand-chose. Tout juste peut-on mentionner Les honneurs de la guerre de Jacques Rouffio (1967) où l’on sent le carcan du moralisme patriotique craquer de toutes parts. Terminée l’exaltation des héros et de leurs souffrances, place aux récits moins glorieux des tentatives d’embuscage, de désertion et d’un arrière ambivalent. Avec La victoire en chantant (1977), Jean-Jacques Annaud utilise les codes de l’humour pour se moquer de l’absurdité de la guerre entre Français et Allemands, et ce d’autant plus que cet affrontement est placé dans le cadre dérisoire d’un comptoir africain, devant les yeux goguenards des colonisés bien plus civilisés que ne le sont leurs maîtres. Ainsi, durant trente ans, la Grande Guerre est essorée par des productions cinématographiques qui, la dénonçant ou la ridiculisant, pointent la culpabilité du nationalisme et du militarisme.

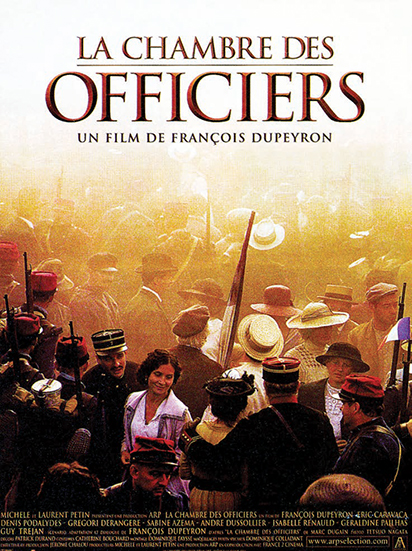

La Chambre des officiers, Francois Dupeyron, 2001.

© ARP selections/Francaise 2 cinema/DR © Collection ChristopheL

La figure de la victime

À partir de la fin des années 1980, une nouvelle révolution copernicienne est à l’oeuvre dans notre mémoire. Le nationalisme, plombé par la construction européenne et la réconciliation franco-allemande, se porte mal ; le marxisme, qui a dominé le monde intellectuel dans les années soixante et soixante-dix, recule à vue d’oeil. Les analyses qu’ils portaient de la guerre – la faute aux Allemands ou la faute à l’impérialisme – s’en sont trouvées liquidées et l’interprétation de la guerre est devenue un nouveau terrain vierge. À l’heure où le XXe siècle agonisait, avec la disparition de l’URSS, née de la révolution de 1917, et le retour de la guerre nationale dans les Balkans, à Sarajevo même, là où tout avait commencé, les Français s’interrogeaient sur cet événement matriciel qui revenait les hanter. Car l’oubli ou le refoulement depuis 1945 n’avait rien réglé de la souffrance d’une société frappée par le deuil de masse. La dénonciation iconoclaste des années 1960 et 1970 prouvait que 1914-1918 conservait malgré tout une dimension sacrée. La Première Guerre mondiale revenait donc avec force, tant dans la littérature, la bande dessinée, le théâtre et, naturellement, le cinéma.

Même si le thème de l’antimilitarisme connaît une queue de comète avec Le pantalon d’Yves Boisset (1996), l’histoire à demi-romancée du soldat Bersot fusillé pour avoir refusé de porter un pantalon souillé, de nouveaux thèmes s’imposent qui témoignent de notre rapport au passé. Le deuil tout d’abord, sujet de La vie et rien d’autre (1989) de Bertrand Tavernier. Le trauma ensuite, avec par exemple La Chambre des officiers (2001) et son histoire de reconstruction physique et psychologique d’une gueule cassée sous la baguette de François Dupeyron, ou encore Les Fragments d’Antonin (2006) de Gabriel Le Bomin, qui raconte le drame d’un soldat psycho-névrosé. On voit surgir des personnages féminins forts, bien plus solides que les hommes tourmentés, à l’instar de Mathilde dans Un long dimanche de fiançailles (2004).

Les poilus, hier héros, sont devenus des victimes, ballotés par les événements et par la violence. Et même quand ils sont énergiques, acteurs de cette violence, tel Capitaine Conan (1996), un loup qui a du mal à redevenir un agneau après l’armistice, ils sont malgré tout des jouets de l’histoire et condamnés à ressasser les souvenirs, un verre à la main. Revenus de l’enfer, ils sont abandonnés, livrés à eux-mêmes, comme le montrent les rescapés d’Au revoir là-haut (Albert Dupontel, 2017).

Oui, nous sommes des victimes de l’histoire, nous dit notre mémoire contemporaine. Nous sommes d’ailleurs tous victimes, anciens alliés et anciens ennemis confondus, comme le souligne Joyeux Noël de Christian Carion (2005), où les fraternisations de Noël 1914 servent à interroger sur le sens d’une guerre qui nous paraît aujourd’hui absurde, à nous autres Européens. Ce qui est absurde, en réalité, en histoire, c’est de relire le passé à l’aune du présent. Voilà tout ce qui sépare l’histoire de la mémoire.

Jean-Yves Le Naour, docteur en histoire, spécialiste de la Première Guerre mondiale