Les animaux dans la guerre

Sommaire

En résumé

Les animaux sont, depuis les premiers temps de leur domestication, étroitement liés aux sociétés humaines, qu’ils contribuent à édifier et parfois même à définir dans leurs hiérarchies sociales. Ces relations ne sont pas étrangères au monde militaire et "la plus noble conquête de l’homme" a, pendant longtemps, fait les beaux jours d’une aristocratie guerrière dont la possession et l’entretien d’un cheval disaient le statut social. Aux époques moderne et contemporaine, la cavalerie demeure une composante essentielle du corps de bataille et, si le cheval n’est aujourd’hui plus utilisé à des fins offensives, il demeure toujours employé dans des opérations de maintien de l’ordre ou d’escortes protocolaires.

Les hommes ont, en temps de guerre et depuis qu’ils sont parvenus à les domestiquer, toujours mobilisé des animaux à leurs côtés. Parmi eux, les chevaux occupent une large place, partageant dans l’enfer des combats les mêmes souffrances, et souvent le même destin, que leurs compagnons humains.

L’emploi militaire des animaux est avéré au moins dès le IIIe millénaire avant J.-C., au Moyen Orient, avec l’invention du char de guerre tiré par des ânes, puis des chevaux. Le char domine les combats du IIe millénaire tandis que la monte des chevaux aboutit à la création de la cavalerie autour du VIIe siècle avant J.-C.

Le début d’une longue tradition

Ces aspects sont vite diffusés en Europe. Les Gaulois utilisent les chars pour harceler l’adversaire, en descendent pour combattre en duel, les reprennent pour la retraite. Confrontés à la souple infanterie romaine, ils les délaissent au IIe siècle avant J.-C. au profit de la cavalerie qui fait leur renommée depuis longtemps mais qu’ils emploient souvent de la même manière.

Les Romains adoptent la distinction, inventée au Moyen-Orient, transmise par la Grèce, entre l’infanterie et la cavalerie. Celle-ci devient une arme déterminante au début de l’Empire, malgré ses problèmes de coût, d’entretien et d’efficacité du fait de l’absence des fers et des étriers. Les Romains oscillent entre la cavalerie lourde, qui enfonce les lignes adverses mais qui est désemparée face à un ennemi mobile, et la cavalerie légère, qui harcèle pour épuiser ou accentuer une déroute.

Cavalier gaulois, Emmanuel Fremiet (1824-1910). © RMN

Après une éclipse à l’époque des royaumes barbares, où l’on combat plutôt à pied, la cavalerie reprend de l’importance grâce à la selle à arçons et aux étriers. Ils apportent la stabilité pour manier l’épée ou la lance et ils imposent la cavalerie lourde du VIIIe au XVIe siècle. Les armes à feu la rendent obsolète et la cavalerie légère domine jusqu’au Premier Empire. Parce qu’il use de charges de cavalerie, Napoléon restaure la cavalerie lourde des cuirassiers, qui coexiste avec la cavalerie légère des chasseurs et hussards jusqu’en 1914.

D’autres animaux participent aux guerres. En France, ce ne sont pas les chats porteurs de messages comme en Égypte ancienne, ni les éléphants, entrevus lors du passage d’Hannibal en 218 avant J.-C., mais les bœufs, les mules, les ânes pour le transport des armes et des bagages. Les pigeons sont de service aux renseignements jusqu’à la Première Guerre mondiale.

L’emploi des chiens dans les combats se répand dans l’Antiquité, du Moyen-Orient à l’Europe celtique, en suscitant des élevages spéciaux. Les molosses gaulois sont réputés hardis et fidèles. Jusque sous l’Ancien Régime, les chiens sont souvent bardés de cuir ou de métal, d’un collier à pointes de fer pour les protéger des armes et des morsures adverses. Ils attaquent à côté de leurs maîtres, sont lancés en bandes pour mettre en fuite les chevaux ou les fantassins, sont chargés d’achever les blessés et les fuyards. Ils participent aussi à la conquête de l’Amérique du Sud par les Conquistadors. Les armes à feu réduisent peu à peu cette utilisation aux XVIe-XVIIe siècles et les chiens sont repliés sur la messagerie ou la surveillance, comme depuis l’Antiquité. Du IXe au XVIIe siècle, par exemple, certains étaient disposés sur le rivage méditerranéen pour prévenir des attaques barbaresques. Cependant, la guerre de 1914-1918 voit leur grand retour en ajoutant les rôles de pisteur de blessés, de porteur de munitions, d’installateur- de lignes téléphoniques, de tireur de mitrailleuses ou d’obusiers en terrain exposé.

Une estafette de l'armée française repart avec un message attaché à son collier, Première Guerre mondiale. © Bridgeman

L’apogée de la Grande Guerre

Jamais on n’a enrôlé autant d’animaux depuis l’Antiquité que durant cette Grande Guerre qui représente le premier apogée de l’utilisation des animaux militaires. Rien que sur le front Ouest (le front Est est très mal connu en Occident, du fait de la barrière des langues, et les historiens d’Europe de l’Est ou de Russie ne s’intéressent pas encore à ce sujet), environ 10 millions d’équidés, 100 000 chiens, 200 000 pigeons auraient été enrôlés pour porter, tirer, guetter, secourir, informer… Les tranchées ont également abrité des milliers d’animaux domestiques ou de ferme, abandonnés par des civils en fuite, et d'animaux sauvages coincés au milieu du front, mais aussi des myriades de rats, de mouches, de poux, attirés par l'aubaine. Pour évoquer leur histoire, on pourrait en rester à leurs utilisations, et cela a été souvent fait, mais cela condamne en réalité à ne parler que des humains qui les emploient. En empruntant leur point de vue, de manière à restituer leurs vécus, leurs actions, leurs émotions, leurs coopérations ou leurs résistances, leurs souffrances et leurs destins, on peut plutôt se demander comment ces animaux ont vécu la guerre. Ainsi, prenons l'exemple des chevaux, les plus nombreux au front, et voyons leur manière d'endurer le conflit.

La guerre du côté des chevaux

Les chevaux éprouvent d'abord un stress psychologique et physique lors de leur réquisition, en perdant leurs repères habituels pour une succession de lieux, de mains, de voix. Leur embarquement dans les wagons est souvent difficile car leur mode de vision leur fait croire qu'ils sont précipités contre un obstacle ; ils résistent, hennissent, se sentent poussés, frappés, se font serrer les uns contre les autres. Les plus rétifs continuent à hennir, à frapper les parois ; beaucoup sont apeurés par les trains qui passent, éprouvés par les secousses, irrités par les congénères inconnus.

Ils vivent un autre bouleversement lors de leur affectation, en devant s'habituer à de nouveaux noms, de nouvelles voix et conduites, de nouveaux gestes et mots en divers patois changeant au gré des réaffectations, permissions, disparitions des hommes. Ainsi, les chevaux de trait affectés à la cavalerie se retrouvent avec un homme sur le dos, rarement plus aguerri, tout aussi craintif. Ceux qui réagissent, hennissent, ruent, subissent des coups, entendent des cris, ce qu'ils enduraient rarement s'ils venaient des campagnes. Dans les services attelés, les chevaux doivent apprendre à travailler avec des congénères, pour les solitaires d'autrefois, ou de nouveaux partenaires, pour les habitués à cet emploi. Ils sont assemblés selon leur taille, leur force, voire leur couleur, rarement selon leur caractère que les hommes ne connaissent pas.

Lors des essais à tirer ensemble, beaucoup se heurtent, glissent, tombent, s'empêtrent dans les traits, s'épuisent. L'adaptation est remise en cause par les changements d'affectation et les arrivées de nouveaux partenaires, tels ces chevaux canadiens ou argentins, côté alliés, qui se montrent rebelles à la discipline et qui déconcertent autant leurs congénères habitués que les conducteurs, qui font alors pleuvoir les coups.

Arrivée d’un convoi de 600 chevaux réquisitionnés, Paris, août 1914. © Roger-Viollet

Les fatigues du service

Lors des offensives de 1914, nombre de chevaux de cavalerie font 50 à 100 km par jour. Les chevaux d'artillerie tirent de longues journées et ne sont guère dételés les nuits, pour réagir vite, ce qui les empêche de bien se reposer. Les chevaux de ravitaillement et d'évacuation s'évertuent à suivre ces allées-venues, se retrouvent assaillis de sacs, de fusils et d'hommes lors des retraites. Ces bêtes sont aussi très éprouvées par la soif et la faim, les combats empêchant de s'arrêter et le ravitaillement ne suivant pas toujours, tandis qu'elles perdent leurs fers, que leurs sabots s'abîment.

À partir de la stabilisation du front, le travail change. Nombre de chevaux de cavalerie sont affectés à d'autres services. Dans l'artillerie, les bêtes déplacent de lourdes pièces sur des terrains remués, boueux l'automne et le printemps, gelés l'hiver, en s'enlisant ou glissant. Bien que ponctuel, ce travail les épuise d'autant plus que les longues attentes à l'arrière les déshabituent et que les efforts sont violents, membres raidis, tête penchée, souffle court.

Les chevaux de ravitaillement ou d'évacuation font des tâches moins brutales mais plus longues et très exigeantes, notamment lorsqu'il faut monter en seconde ligne les lourds sacs de munitions, de sable, d'outils, dans les pires conditions de terrain. Tous les chevaux connaissent à nouveau les dures marches et contremarches lors des attaques de 1916, de Verdun à la Somme, et des offensives de 1918, où les cavaleries reprennent du service pour colmater les brèches ou accélérer l'attaque.

Au travail s'ajoutent la crainte des brutalités humaines pour aller plus vite ou avancer quand même, et la peur des bruits au loin, des claquements de balles et d'obus à proximité, qui font sursauter, s'arrêter, souffler, trembler. Les chevaux sont aussi effrayés en voyant, sentant, écoutant les congénères agonisants ou morts. Les chevaux éprouvent ainsi un stress chronique qui perturbe leur système endocrinien et la distribution hormonale, ce qui réduit leur physiologie digestive, donc leur régénération et leurs capacités immunitaires. Ces bêtes ne compensent pas leur angoisse par le repos et les soins : lors des mouvements, elles sont laissées dehors, aux intempéries ; le reste du temps, elles sont rassemblées dans des parcs ou réparties dans des bâtiments endommagés ou vite construits, souvent ouverts aux quatre vents, alors qu'elles n'étaient pas habituées à cela dans le "civil".

Les chevaux souffrent aussi d'une alimentation irrégulière en 1914, avec le retard du ravitaillement depuis l'arrière lors des marches et contremarches. Bien que la situation se régularise avec la stabilisation du front, les bêtes sont souvent rationnées du fait des pénuries, notamment du côté des empires centraux à partir de 1917. Tous doivent- s'habituer à des aliments nouveaux pour remplacer l'avoine, trop chère et difficile à obtenir : son, orge, fèves, riz décortiqué, glands, tourteaux d'oléagineux, drêches de distillerie, voire farine de viande et sang desséché côté allemand et autrichien.

Chevaux tués, 1914. © Roger-Viollet

Des bêtes épuisées

De fait, beaucoup d'équidés, estimés après-guerre à 82 % des mobilisés côté français, sont surmenés, c'est-à-dire usés nerveusement, essoufflés, fiévreux, courbaturés. En conséquence, ils n'arrivent plus à suivre, maigrissent sous l'effet de complications digestives, subissent des infections contagieuses. Dès 1914, les malades réquisitionnés contaminent les jeunes, non immunisés, et les adultes aux toisons pleines de parasites, aux jambes crevassées par la boue des sols souillés.

Aussi, côté français puis italien où l'on ne fait pas encore de dépistage préventif, beaucoup de chevaux sont frappés par des épidémies de morve et de gourme (l'angine du cheval) en 1914-1915. Partout, le nombre de chevaux galeux explose après l'hiver 1914-1915 et augmente jusqu'en 1918, car les bêtes, sales, fatiguées, rationnées, attirent le parasite. Elles deviennent la plaie des armées, d'autant que la maladie est difficile à détecter et que les traitements sont insuffisants ou bâclés.

Les souffrances des blessés

Partout, nombre de chevaux de trait pâtissent de mauvais réglages de leur attelage. Les bêtes à pelage ras souffrent plus que celles à gros poils et peau épaisse, de même que les plus amaigries et les plus sales ressentent davantage les frottements sur les pointes proéminentes de leurs os ou sur leur toison pleine de poussières, de brindilles, de sable, autant de "rabots" pour entamer leur peau ramollie par la sueur des efforts.

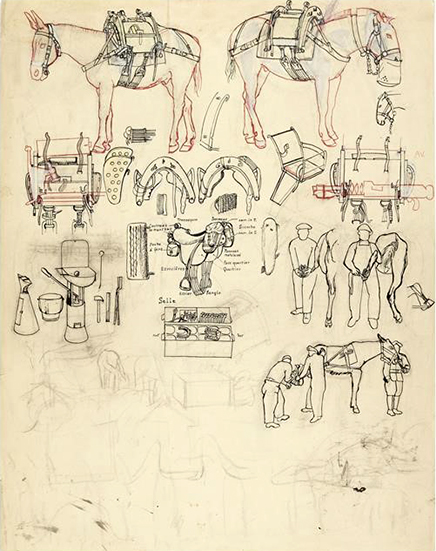

Système de harnachement en service au 15e bataillon de chasseurs alpins, vers 1938. © RMN

En revanche, les chevaux blessés aux combats sont moins nombreux. Comme les soldats, ils le sont plutôt par les balles durant les marches de 1914, par les obus ensuite. Les blessés musculaires peuvent sentir la douleur s'atténuer peu à peu mais se raviver s'ils sont vite remis au travail. Ils font alors leur service tant bien que mal, gardant le métal dans les tissus, souffrant au gré de sa migration dans le corps, tremblant de fièvre et maigrissant s'ils contractent une infection dessus.

À partir de 1915, les équidés subissent les gaz. Avec les irritants, ils souffrent de la gorge et des poumons, certains décédant par arrêt réflexe de la respiration et du cœur ; avec les vésicants, ils subissent des brûlures aux membres et sous les traits, étendues et profondes si leur sueur a humidifié et perméabilisé leur peau, s'ils ne sont pas aussitôt lavés. Les chevaux touchés de près par les suffocants et maintenus à l'avant meurent vite ; les autres, plus éloignés ou retournés à l'arrière, sont malades selon leur santé et leur travail, les gros traits épuisés étant les plus fragiles.

Le choc des agonies

Leurs agonies sont souvent décrites par des soldats tout aussi choqués que pour les hommes. Les chevaux criblés d'éclats s'affalent, poitrail ou abdomen ouvert, pattes agitées, se raidissant, yeux révulsés, gorge renâclant. Les mitraillés s'écroulent sur les genoux, essaient de se relever, puis s'allongent, yeux écarquillés, râlant. Les surmenés s'écroulent foudroyés d'une crise cardiaque ou s'arrêtent soudainement, ne bougent plus. Peu décrits, en revanche, les équidés agonisant à l'arrière car ils sont abattus pour éviter une perte de soin, de temps, d'espace. En fait, ces bêtes abattues sont aussi nombreuses au front, où des agonisants sont achevés d'une balle entre les yeux ou dans l'oreille.

Le nombre des morts est important tout en variant beaucoup selon les camps, plus ou moins précautionneux. Le taux de mortalité aurait été de 15 % côté britannique et de 40 % côté français. La pluralité des maux ne suffit pas à expliquer la mortalité. L'hyperspécialisation des chevaux (au physique, en aptitude, au travail), entreprise au XIXe siècle, a entravé leur adaptation à d'autres tâches, comme ces chevaux lourds, très efficaces sur les courts trajets civils mais vite épuisés dans les longues marches militaires. Enfin, le traumatisme de la réquisition puis des traitements sans ménagement ont favorisé l'épuisement rapide des chevaux, notamment dans les camps négligents, comme le français où l'on confond cheval et machine !

Second apogée

Contrairement à ce que l’on croit d’instinct, l’utilisation des animaux n’a pas décru après la Grande Guerre. Cavalerie et train hippomobile sont bien présents durant l’entre-deux-guerres, la drôle de guerre et la Seconde Guerre mondiale pour laquelle il semble (les études précises manquent) qu’on ait mobilisé autant et sans doute plus d’animaux que durant la Grande Guerre. Derrière les avions et les chars allemands qui envahissent les pays voisins en 1940, les chevaux sont légion pour tracter les munitions et l’intendance. Bien que vite dépassée lors de la débâcle, la cavalerie française est en première ligne. Ânes et mulets sont présents en nombre dans les montagnes, côté français et italien.

Les chevaux semblent encore bien plus nombreux à l’Est, lors des combats germano-soviétiques à partir de 1942. Et c’est bien à cheval que les généraux allemands contemplent le défilé de leurs troupes à Paris en 1940 ou que leurs homologues russes défilent à Moscou en 1945. Finalement, la seule armée totalement mécanisée est l’américaine. Ce qui ne l’empêche pas d’utiliser nombre de chiens lors de la reconquête des îles du Pacifique, de manière à débusquer les soldats japonais cachés dans la jungle. Les Allemands en emploient beaucoup pour surveiller les côtes ou traquer les fuyards ou les partisans. Côté russe, et même si ce rôle est resté marginal bien que très médiatisé, des chiens sont entraînés et lancés pour détruire des mines ou des chars.

Les pigeons ne manquent pas à l’appel : l’armée anglaise en aurait même plus utilisé, dans la marine ou lors des combats en Normandie, que durant la Grande Guerre ! Comme durant celle-ci, les animaux sont encore des compléments utiles ou indispensables aux moyens techniques.

Monument aux morts de Chipilly (Val de Somme), Henri-Désiré Gauquié. © Agence tourisme Val de Somme

Maintien résiduel

Le déclin massif intervient après 1945 avec le renvoi des équidés, des pigeons (il en reste quelques-uns au Mont-Valérien, en souvenir), des ânes (mais ils sont encore utilisés lors de la guerre d’Algérie). Cela n’empêche pas des recherches, notamment côtés américain et russe, par exemple pour utiliser des dauphins comme porteurs de mine (à condition qu’ils puissent distinguer les coques, ce qui n’est pas évident) ou comme détecteurs d’hommes-grenouilles ennemis dans des ports militaires.

En ces premières décennies du XXIe siècle, ce sont surtout les chiens qui sont utilisés pour détecter, repérer ennemis et explosifs, pour prévenir, éclairer, guider, aider les leurs. Cependant, la transformation massive de cette espèce en animaux de compagnie rend ces utilisations de plus en plus problématiques en Occident (les Russes n’ont pas encore ces états d’âme), notamment lorsque le chien est sciemment sacrifié. La pression d’une opinion publique de plus en plus critique dans ce dernier cas devrait conduire à remplacer ces canidés par des robots.

Auteur

Éric Baratay - Membre senior de l’Institut Universitaire de France - Professeur à l’Université de Lyon/Jean Moulin

Articles de la revue

-

L’évènement

L’animal, partenaire du soldat du XXIe siècle

Les animaux accompagnent depuis longtemps les hommes en temps de guerre, mais leur emploi a considérablement évolué ces dernières décennies. Celui-ci est toutefois de plus en plus controversé, et se heurte à des considérations philosophiques et éthiques. Face à cet écueil, la plupart des armées du m...Lire la suite -

L’acteur

Le musée de la colombophilie militaire

À Suresnes, sur les hauteurs du Mont-Valérien, se dresse le dernier colombier militaire d’Europe, vestige d’une époque où les armées avaient massivement recours aux pigeons voyageurs pour garantir leurs communications en temps de guerre.

Lire la suite -

L’entretien

Christophe Blanchard

Maître de conférences, docteur en sociologie et maître-chien, Christophe Blanchard est également coordinateur scientifique du programme militaire ARION. Mis en place au sein de l'armée de Terre, celui-ci a pour objectif de favoriser la réhabilitation des blessés grâce aux interactions positives issu...Lire la suite