De février à décembre 1916, durant 300 jours et 300 nuits, des soldats, français et allemands vécurent en ce lieu, un véritable « enfer ».

De février à décembre 1916, durant 300 jours et 300 nuits, des soldats, français et allemands vécurent en ce lieu, un véritable « enfer ».

Verdun - Porte St-Paul. Source : Licence GNU libre de droit.

La ville de Verdun, dans le département de la Meuse, est un ancien oppidum gaulois. Son nom, composé de ver "le gué" et de dun(o) "la hauteur" désigne un lieudominant un ancien passage de La Meuse.

Virodunum castrum gallo-romain, le site est alors fortifié, mais en vain, lorsqu'en 450 Attila la réduit à néant. En 843, les petits-fils de Charlemagne signent à Verdun le traité de partage de l'empire carolingien . le document est considéré comme la première attestation écrite de la langue française. De 870 à 879, la cité, possession de Lotharingie, est incorporée au royaume de France, avant de tomber sous la férule de l'empire germanique othonien en 923. La ville est l'objet d'une contestation de pouvoir entre la lignée de comtes dont est issu Godefroy de Bouillon et les princes épiscopaux soutenus par l'empereur du Saint Empire Romain germanique. Une révolte sanglant permet aux bourgeois de s'affranchir de leur autorité au XIIIe siècle.

Henri II de France prend la ville le 12 juin 1552 lors de la "Chevauchée d'Austrasie". Charles Quint investit la place de Metz le 18 octobre suivant. Verdun devient alors une place frontière, la menace d'un siège plane. Afin de renforcer leur pouvoir sur le comté, Henri et son successeur, François Ier, lui accordent des privilèges et modernisent hâtivement les remparts médiévaux. Des levées de terre et le flanquements de bastions triangulaires protègent les murs des tirs d'artillerie . des ouvrages de terre à l'intérieur de la place accueillent des canons. Ville ligueuse lors des Guerres de Religion, Verdun ne se soumettra qu'après la conversion d'Henri IV.

Citadelle souterraine

©CT

En 1611, Louis XIII renouvelle la protection de sauvegarde à la ville. En 1624, Richelieu décide d'achever la citadelle verdunoise. Il envoie le Maréchal de Mardillac et les ingénieurs d'Argencourt, Aleaune et Chastillon. Les travaux durent dix ans : les anciens bastions sont remplacés par de nouveaux, régulièrement répartis autour de la citadelle et reliés entre eux par un rempart.

Vauban modernise le système défensif de la ville à partir de 1675. Il rajoute des demi-lunes devant l'enceinte médiévale et, entre 1680 et 1690, réalise son enceinte bastionnée et applique le principe de l'inondation défensive. Il crée notamment un rempart digue pour barrer le Pré l'Evêque et ferme les trois passages de la Meuse en Amont de Verdun par trois ponts écluses, les pont Saint-Amans, Saint-Nicolas et Saint-Airy.

Au XVIIIe siècle, les efforts de la commune se portent sur la maîtrise des inondations qui touchent la ville basse. Le Pont Sainte-Croix, actuel Pont Legay, est reconstruit avec des arches plus larges. Les casernes Anthouard et Jeanne d'Arc sont créées afin de mettre un terme à l'obligation faite aux habitants de loger les soldats de la garnison. Le pouvoir royal n'entretient plus les fortifications. Seul le "Polygone des mineurs" (actuellement à Thierville, près de la caserne Niel), au Nord, est aménagé pour servir de terrain d'exercice aux troupes.

Lors des guerres révolutionnaires, la place commandée par Beaurepaire, doit capituler le 30 août 1792. Les Allemands occupent ainsi la ville pendant six semaines avant de se retirer le 14 octobre face à Kellermann.

Sous le Premier Empire, Verdun, éloignée du front, n'intéresse guère la commission des fortifications. Ce n'est qu'après 1815, alors que la France est remise dans ses limites de 1789, que le pouvoir entreprend des travaux de renforcement de la place sur la base des installations de Vauban : on ouvre la Porte neuve (à côte de l'actuel carrefour des Maréchaux), au Nord-Est, un courtine renforce la demi-lune de la Chaussée et celle des Minimes (actuelles rues de la Liberté et du 8 mai 1945), trois réseaux de galeries de contremines sont creusées sous le glacis du front Saint-Victor (école Jules-Ferry).

Vue nocturne du carrefour des Maréchaux. Source : JP le Padellec

Pendant la guerre franco-prussienne de 1870, les troupes de Verdun (1500 soldats de garnison, 2000 gardes mobiles, 1400 hommes de la garde nationale sédentaire), renforcées par 2600 survivants de Sedan, commandées par le général Guérin de Waldersbach et le général Marmier, tiennent le terrain face aux 10000 recrues du prince de Saxe. Son armée encercle totalement la ville le 23 septembre, elle réquisitionne les habitants des villages alentours pour réaliser les ouvrages d'investissement. La ville, assiégée et sous le coup de 140 grosses pièces d'artillerie se rend le 8 novembre. Elle sera administrée par le préfet Bethmann-Hollweg jusqu'au 13 septembre 1873.

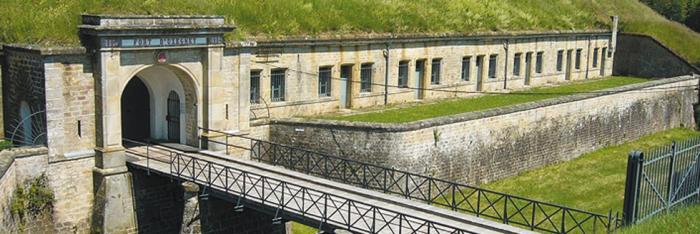

Dès 1874, le gouvernement français, met le réarmement de Verdun au centre de ses préoccupations. Il charge le général Séré-de-Rivières de réaliser un réseau défensif de Verdun à Toul. La ville devient ainsi en quarante ans la première place fort d'Europe : dans un périmètre de 40 km autour de la ville, l'ingénieur installe deux ceintures de forts (19 en tout, dont 14 bétonnés) . sept kilomètres de galeries souterraines parallèles de 20 mètres sous terre complète le dispositif (en 1888) . un réseau ferroviaire de 185 km doublé d'itinéraires empierrés pour les véhicules hippomobiles et les pièces d'artillerie. Ces modifications du paysage meusien s'accompagnent de changements sociaux. La population et l'économie se "militarisent". Les soldats sont bientôt plus nombreux que les civils (27000 contre 13300), l'armée devient le premier employeur de la région, les carrières et les hauts fourneaux travaillent presque exclusivement à la construction des forts et à leur armement, le paysage sert de terrain d'entraînement aux troupes.

Pendant la première guerre mondiale, zone de Verdun met en présence la plus importante concentration de troupes des deux camps qui s'affrontent pendant 300 jours, de février à juillet 1916 les pertes sous le commandement du général Nivelle feront 62 000 morts, soit 812 morts par jours. Les populations civiles ont fui la ville. Seuls l'état-major qui occupe la citadelle souterraine, et la brigade des Sapeurs Pompiers stationnée dans les caves de la Mairie, subsistent dans Verdun assiégée. La ville sera décorée de la Légion d'Honneur et de la Croix de Guerre avec palmes par le Président de la République Poincaré le 13 septembre 1916.

Le Verdunois sort exsangue des combats, la paix revenue. Les Croix Rouge française et américaine et les oeuvres du Duché du Luxembourg portent secours aux habitants de retour : une cantine est installée à la gare, un dispensaire ouvre rue Saint-Sauveur, une coopérative municipale élit domicile à l'Hôtel de Ville. Les troupes américaines restent jusqu'en mai 1919.

La cathédrale, remise en état, souvenir du Verdun historique, point de repère du Poilu, et la citadelle, symbole de la résistance à l'ennemi, structurent l'espace mémoriel de la cité à côté des cimetières militaires, de la nécropole nationale de Douaumont ou de lieux combats tel le Bois-des-Caures.

Monument de la Victoire. Source : verdun-meuse.fr

La reconstruction de Verdun est prévue dès 1917, appuyée par deux hommes d'Etat meusiens, Raymond Poincaré et André Maginot. Le centre ville, prévu plus au Nord de la ville sur les emprises militaires déclassées à cet effet, marque la volonté d'en accentuer le caractère industriel par la construction de deux gares ferroviaires et la réalisation d'importants aménagements portuaires. L'Etat se rend acquéreur de près de 16 000 hectares de terrain à réhabiliter, les principaux champs de bataille, dont une partie sera reboisée. Les sépultures des soldats sont regroupés dans des nécropoles nationales (Douaumont), ou dans des cimetières plus modestes (Glorieux, Bevaux). Le tombeau du soldat inconnu de Verdun est installé dans la Citadelle en 1920.

La topographie urbaine évoque désormais la bataille par le nom de nouvelles rues ou le changement d'autres. On crée un musée de la guerre, le monument aux enfants de Verdun morts pour la France est inauguré en 1928 suivi par un autre dédié à la Victoire (inauguré en 1929), ainsi que celui aux 375 territoriaux morts dans l'incendie du magasin d'intendance en 1916 (square d'isly) . les plaques commémoratives sont apposées à la Citadelle, dans les casernes, etc.

A la déclaration de guerre, le 3 septembre 1939, Verdun renoue avec sa fonction de ville de garnison.

Elle sert au rassemblement de troupes destinées à être disposées le long de la frontière Nord et Est. Le 13 mai 1940, les Allemands passent la Meuse à Sedan et prennent à revers la ligne Maginot. Suite à la prise de l'ouvrage de La Ferté et de l'encerclement de Dunkerque, le général Hutzinger donne l'ordre d'organiser la défense du verdunois. Le commandant de la place, le général Dubuisson, fait construire de obstacles anti-chars, des artilleurs sont affectés dans les forts Séré-de-Rivières, une ligne d'arrêt est aménagée entre le Bois Bourru au ravin de Besonvaux.

Le 15 juin 1940, au soir, l'armée allemande entre dans Verdun. Dans les cimetières de Bévaux et du Faubourg-Pavé reposent les corps de ses défenseurs. L'armée d'occupation installe ses quartiers place de la Nation (la Freiskommandantur), dans l'hôtel du Coq-Hardi (la Feldgendarmerie), une prison est ouverte rue du Rû, les soldats investissent les casernes (Verdun sert de centre de formation pour les jeunes recrues) et les cafés tels le Café de la paix ou Le Continental . les casernes de Thierville et de Jardin-Fontaine sont transformée en Frontstalag.

La libération de la Meuse prend une semaine aux troupes alliées. La Wehrmacht oppose une défense sommaire : quelques chars et éléments d'artillerie sont positionnés comme au carrefour de la Voie Sacré et de la route de Châlons, au lieu-dit du Moulin-Brûlé, dans le faubourg de Glorieux. La cité se dote à nouveau de témoignages de guerre. Le pont Beaurepaire sauvé du dynamitage par le résistant Fernand Legay, est rebaptisé en son honneur. L'avenue de la 7e DB US, celle du 8 mai 1945 ou du Général-de-Gaulle viennent enrichir la toponymie. Plaques et monuments commémoratifs surgissent : plaque en l'honneur de Legay sur le pont du même nom, les Bornes de la Voie de la Liberté, le monument aux Résistants abattus avenue de Metz, celui aux Fusillés de Thierville.

La participation de la France à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) a laissé son empreinte, notamment par les installations logistiques américaines. L'ancienne caserne Maginot est restaurée en 1951 et sert au logement des troupes. Au Jardin-Fontaine (ancien champ de manoeuvre de Thierville derrière la caserne Maginot), les troupes US montent des préfabriqués destinés où seront logés l'ingénierie, les services de cultes et d'autres équipements collectifs (gymnases, parkings, garages ...) des tombes de soldats sont encore visible au cimetière municipal. Les 50 hectares au bord de l'Etang Bleu sont aménagés en entrepôts et ateliers dont une partie du matériel servira au tournage du film Le Jour le plus long.

La zone "Chicago", aménagée en 1953, accueille une blanchisserie puis une boulangerie. Le Fort du Rozelier est transformé en dépôt de munitions de l'OTAN destiné à recevoir des armes atomiques. Sur l'ancien aérodrome du Faubourg-Pavé, zone de Désandrouins, un hôpital est crée en 1958. La caserne de Gribauval devient un lieu d'hébergement des troupes. Le 22 septembre 1984, Helmut Kohl, Chancelier de la République fédérale d'Allemagne, et François Mitterrand, Président de la République française, ont scellé l'amitié entre les deux peuples en apposant une plaque à la mémoire des combattants à la nécropole allemande de Consenvoye, à l'occasion du 70e anniversaire de la première Guerre mondiale. Trois ans plus tard, l'Organisation des Nations Unies (ONU) attribue le statut de capitale mondiale de la Paix, des libertés et des droits de l'Homme à la cité meusienne.

Quelques sites à visiter dans le secteur de Verdun :

La citadelle souterraine

A bord d'un petit train, visitez les galeries souterraines de la citadelle et découvrez la vie des poilus durant la Première Guerre mondiale.

Ouvert toute l'année Tarifs : Adulte : 6€ Enfants : 2,5€

Citadelle souterraine Avenue du 5ème RAP 55000 VERDUN Tel : 03 29 84 84 42

L'ossuaire de Douaumont :

L'initiative de construire un ossuaire à Douaumont revient à l'évêque de Verdun, Mgr Ginisty. Situé en plein coeur du champ de bataille, l'ossuaire, d'une longueur de 137 mètres, dominé par une tour de 46 mètres, a été érigé entre 1920 et 1932 grâce à une souscription lancée en 1919. Il abrite les restes de 130 000 soldats. Devant ce monument, la nécropole nationale, inaugurée en 1929, contient les tombes de 15 000 combattants.

Ouvert tous les jours de mars à novembre Tel : 03 29 84 54 81 Tarifs : Adulte : 3,50€ Enfant : 2€

Le fort de Douaumont :

Visite intérieure de 2 niveaux de galeries et des casemates.

Ouvert tous les jours Tel : 03 29 84 41 91 Tarifs : Adulte : 3€ Enfant : 1,50€

Le mémorial de Verdun :

Situé à Fleury-devant-Douaumont, à l'emplacement de l'ancienne gare du village, le mémorial de verdun dit aussi mémorial de la paix a été construit dans les années 1960 à l'initiative du Comité National du Souvenir de Verdun (CNSB) présidé alors par l'écrivain Maurice Genevoix. Inauguré le 17 septembre 1967, le mémorial est un musée à vocation historique et pédagogique.

Ouvert tous les jours de février à décembre Tel : 03 29 84 35 34 Tarifs : Adulte : 5€ Enfant : 2,50€

Office de Tourisme de Verdun

Avenue du Général Mangin 55100 Verdun E-mail :contact@tourisme-verdun.fr Tél : 03 29 84 55 55 Fax : 03 29 84 85 80

Comité du Souvenir Français du Canton de Dun sur Meuse

Conseil Général de la Meuse

Mémorial de Verdun

Citadelle souterraine de Verdun

Office du tourisme de la Meuse

Site de l'association Connaissance de la Meuse

Verdun tourisme

Site consacré à la ligne Maginot