L'écomusée de Saint-Nazaire, est situé sur le port face aux Chantiers Navals. Il présente une exposition permanente et des expositions temporaires ou des animations commémoratives sur des thèmes maritimes ou sur l'histoire de Saint-Nazaire.

Le cuirassé Jean Bart

La mise sur cale du cuirassé Jean Bart commence le 12 décembre 1936 dans une nouvelle forme de construction (appelée par la suite la forme Jean Bart) aux Ateliers et Chantier de la Loire à Saint-Nazaire. En mai 1940. les troupes allemandes enfoncent le front français. Bien qu'inachevé, le cuirassé doit quitter précipitamment sa forme de construction le 19 juin 1940 sous les attaques aériennes de trois bombardiers allemands. Sous le commandement du Capitaine de vaisseau Ronarc'h avec à son bord 375 marins et officiers de la Marine, 159 ouvriers et ingénieurs civils des chantiers navals nazairiens, le cuirassé Jean Bart arrive à Casablanca (Maroc) le 22 juin 1940. Le 25 août 1945, il regagne la France pour être achevé à Brest jusqu'en 1950. Il participe à la campagne de Suez en 1956. Il est désarmé et ferraillé en 1970.

Le cuirassé Jean Bart. Source : Photo Jean-Pierre Le Padellec

Principales caractéristiques du navire 1ère version non achevée de 1936 :

Longueur : 248 m

Largeur : 33 m. 08

Tirant d'eau : 9 m 17

Déplacement : 38 450 tonnes

Vitesse moyenne en service: 32 noeuds

Puissance de l'appareil propulsif : 150 000 CV

Nombre de lignes d'arbre d'hélice : 4

Armement :

- 8 canons de 380 mm dans 2 tourelles quadruples

- 15 canons de 152 mm dans 5 tourelles triples

- 12 canons de 100 mm dans 6 tourelles doubles

- 12 canons de 37 mm dans 6 affûts doubles

- 24 mitrailleuses de 13.2 mm dans 6 affûts quadruples

- 3 hydravions Loire-Nieuport et 2 catapultes.

Constructeurs: Ateliers et Chantier de la Loire et Chantier de Penhoët Saint-Nazaire

Armateur : Marine Nationale

La guerre de 1940 à 1945

Le port occupé

Pendant la Seconde guerre mondiale, le port de Saint-Nazaire devient un lieu stratégique important. Le 12 juin 1940, le front est enfoncé par les troupes de la Wehrmacht et 40000 soldats britanniques, polonais, tchécoslovaques refluent vers le port de Saint-Nazaire pour tenter d'embarquer vers la Grande-Bretagne. Le 17 juin, trois mille réfugiés, soldats et civils, trouvent la mort à bord du paquebot Lancastria qui quittait Saint-Nazaire et l'estuaire de la Loire, Le 19 juin, le cuirassé Jean Bart, alors en construction à Saint-Nazaire, sort de l'estuaire pour échapper aux troupes allemandes qui pénètrent dans la ville le 21 juin. Dès janvier 1941. l'occupant commence la construction de la base sous-marine, ainsi qu'une série de bunkers le long du littoral et à l'entrée de l'estuaire et du port. Ce port fortifié sera attaqué par un raid surprise d'un commando britannique, le 27 mars 1942, nommé raid Chariot. Le commando britannique réussit à neutraliser des équipements du port dont la grande forme écluse Joubert située entre les deux bassins du port grâce à l'explosion du destroyer Campbeltown.

Le Campbeltown

Longueur : 101 m

Largeur : 9,90 m

Tirant d eau : 3,30 m

vitesse max. : 35 noeuds

Le Campbeltown était un vieux destroyeur américain, appelé Buchanan, et mis en service en 1920, lorsqu'il fut cédé par les Etats-Unis à l'Angleterre en septembre 1940, avec 49 autres unités, en échange de l'utilisation des bases britanniques du Newfoundland et des West Indies. Dès sa sélection pour l'Opération Chariot, le Campbeltown fut envoyé au Chantier naval de Portsmouth pour y être modifié. Il s'agissait non seulement d'y installer à l'avant 5 tonnes d'explosifs noyées dans du ciment, mais aussi de transformer sa silhouette particulièrement reconnaissable, avec sa forme effilée et ses 4 cheminées. Les cheminées arrière furent donc retirées et celles de l'avant taillées en sifflet, de façon à lui donner l'allure d'un torpilleur allemand, type "Möwe-Class". Enfin, iI fut peint aux couleurs habituelles des navires opérant dans la Manche, de manière à passer le plus inaperçu possible. En trois semaines, le navire bélier de l'Opération Chariot était prêt.

Prisonniers britanniques du commando Chariot, le 28 mars 1942. Source : collection privée

Naufrage du Lancastre le 17 juin 1940. Source : collection privée

Les bombardements de la ville et du port

La base sous-marine allemande de Saint-Nazaire constitue un objectif stratégique à atteindre pour les bombardiers alliés. C'est en fait la ville et ses habitants qui vont être les principales victimes de cinquante bombardements provoquant 479 morts, plusieurs centaines de blessés et une ville détruite à 85%. Dès le début de l'occupation, Saint-Nazaire est bombardée par l'aviation britannique. C'est à partir de 1943 que les "forteresses volantes" des Américains vont prendre la relève, déversant des centaines de bombes explosives et incendiaires. Devant l'impossibilité de neutraliser la base sous-marine, les Alliés décident en 1943 de rendre la ville inhabitable et le fonctionnement du port difficile, avec des bombardements à haute altitude.

Poste de Défense anti-aérienne allemande surplombant le bassin de Saint-Nazaire. Source : collection privée

Le bombardement incendiaire du 28 février 1943 va détruire à lui seul près de la moitié de la ville. Il sera suivi par d'autres, comme celui du 29 mai 1943 regroupant en un seul raid 170 bombardiers sur Saint-Nazaire. A partir du 1er mars 1943, un plan d'évacuation totale des habitants est organisé. Désormais, les Nazairiens se trouvent répartis dans la Brière voisine et dans les différentes communes de la Presqu'île guérandaise.

Bombardements du port de Saint-Nazaire par l'armée américaine le 29 mai 1943. Source : collection privée

Le port libéré

A partir de juin 1944, l'ensemble du territoire français va être libéré, sauf les poches de résistance allemande autour des bases sous-marines. De septembre 1944 à mai 1945, la région de Saint-Nazaire est encerclée par les troupes alliées américaines et les unités françaises de résistants, sur un rayon de trente kilomètres au Nord et au Sud de l'estuaire de la Loire. Le centre de cette forteresse de Saint-Nazaire étant la base sous-marine.

Cérémonie officielle de reddition de la poche de Saint-Nazaire, à Bouvron le 10 mai 1945.

Le général allemand Junck remet symboliquement son arme au général américain Kroemer. Source : ECPAD

Le 10 mai 1945, le général allemand Junck accepte la reddition de la poche de Saint-Nazaire et de ses 28000 soldats. Le 11 mai, les troupes alliées pénètrent dans la ville détruite, puis dans la base sous-marine et saisissent un U-Boot, le U-510 type IX, un pétrolier, un navire-hôpital, deux mouilleurs de mines, une douzaine de dragueurs, une dizaine de remorqueurs et une quinzaine de patrouilleurs. Le U-510 sera par la suite intégré dans la marine nationale française sous le nom de "Commandant Bouan". L'état-major allié installe son Q.G. à bord du navire-hôpital allemand, le München.

Visite officielle du général de Gaulle à Saint-Nazaire le 23 juillet 1945. Source : collection privée

Le 23 juillet, le général de Gaulle, chef du gouvernement provisoire, visite la ville et les chantiers navals en ruines. Il inscrira sur le livre d'or de la ville cette simple phrase : "A Saint-Nazaire qui est un exemple et un espoir".

Appel à la population

Les autorités allemandes affirment que "les civils français ont participé hier soir à des actes de guerre contre l'armée d'occupation.

Appel à la population. Source : Photo Jean-Pierre Le Padellec

Nous ne pouvons pas croire que cela se soit produit. Nous devons seulement porter immédiatement à la connaissance de nos concitoyens l'avis qui vient de nous être donné : La population entière sera tenue pour responsable de tout nouvel attentat. Si les coupables ne sont pas découverts sur le champ, le dixième des habitants du quartier où le fait se sera produit sera fusillé sans Jugement sans préjudice de mesures plus générales pouvant frapper l'ensemble de la population. Ainsi donc tout coup porté à l'armée allemande sera un coup porté à des Français. Nous faisons à nouveau un appel pressant à la population pour qu'elle conserve son calme et sa dignité. Saint-Nazaire, le 31 Mars 1942, P. TOSCER, Maire. GEORGELIN, GARREC, GAUFFRIAU, GRIMAUD, adjoints.

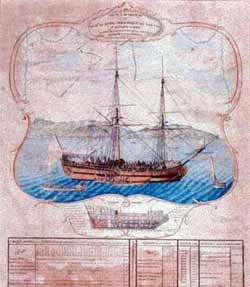

Commerce triangulaire

Depuis toujours, l'estuaire de la Loire est un axe de circulation pour les navires marchands. De nombreux navires négriers ont parcouru dans les deux sens cet estuaire depuis le XVIle siècle jusqu'au début du XIXe siècle.

"La vue du Cap Français et du navire la Marie-Séraphique" . aquarelle anonyme XVIIIe siècle. Source : cliché Ville de Nantes-Musée du Château des ducs de Bretagne

Les navires négriers étaient armés par les armateurs nantais avec des équipages recrutés jusque dans la Presqu'île guérandaise. Ils partaient avec des produits manufacturés et des objets de pacotilles servant de monnaies d'échange pour charger des esclaves capturés sur la côte Ouest de l'Afrique (Sénégal, Golfe de Guinée.) Ces esclaves transportés jusqu'aux Antilles étaient échangés contre des marchandises tropicales (bois, sucre, café...) acheminées jusqu'à Nantes. Ainsi Nantes, premier port négriers français, a transporté 450.000 Africains vers l'Amérique Centrale soit 40 % de ce trafic maritime.

L'abolition de l'esclavage

Avec la Révolution française, l'Assemblée constituante vote le 26 août 1789, le texte de la "Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen", véritable fondement philosophique et juridique de la République française. La principale innovation de ce texte est résumée dans son article 1er : "Les Hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit". En droit seulement car il y a des limites comme pour les esclaves non reconnus au départ comme de vrais citoyens dans les colonies françaises (Antilles). Si les esclaves dans ces colonies sont libérés en 1794, le commerce triangulaire continue jusqu'en 1848 où la Seconde République française impose son abolition définitive.

La sculpture de Mayo

A partir de 1863, un bac assure la traversée régulière de l'estuaire entre Saint-Nazaire et la rive sud à Mindin. Le développement des liaisons entre les deux rives ne cesse d'augmenter, avec des bacs transportant passagers, animaux et véhicules. A partir de 1959, les liaisons se font avec des bacs amphidromes donnant une place importante au fret des véhicules à moteur, jusqu'à la mise en service du pont de Saint-Naraire en 1975. Dans le cadre de la commémoration du bicentenaire de la Révolution française en 1989, Jean-Claude Mayo, artiste sculpteur, d'origine réunionnaise, réalise une oeuvre à partir des ducs d'Albe de l'ancien embarcadère du bac de Mindin. Son oeuvre se compose de parties en bois pouvant suggérer les membrures d'un vaisseau négrier. Trois personnages en bronze soulignent les étapes de l'abolition de l'esclavage :

D'abord l'esclave enchaîné. Source : petit-patrimoine.com

Ensuite celui qui lutte pour sa libération. Source : petit-patrimoine.com

Enfin l'esclave libéré qui regarde l'avenir. Source : petit-patrimoine.com

La sculture Mayo. Source : Photo Jean-Pierre Le Padellec

Renseignements pratiques :

Ecomusée

Avenue de Saint-Hubert 44600 Saint-Nazaire

Tél. : 02 51 10 03 03

Fax : 02 51 10 12 03

E-mail : ecomusee@mairie-saintnazaire.fr