Alias : BIP W - BX10 - Alain - Michel - Benjamin- Talleyrand - Toussaint - Charles Daguerre - Dandinier - Patrice.

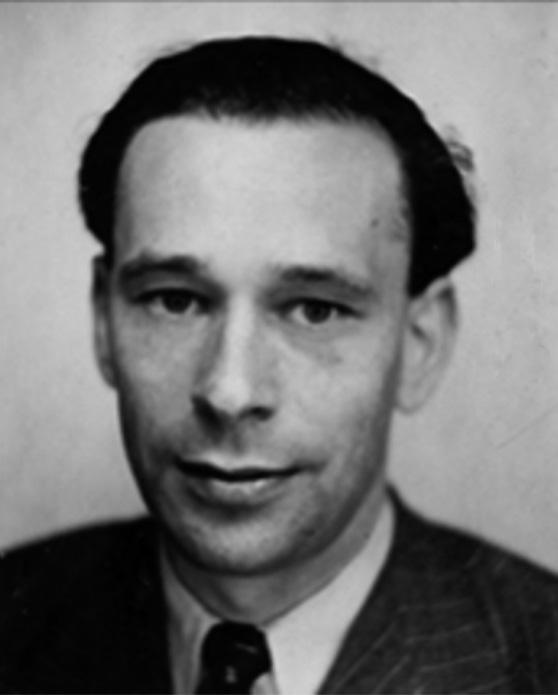

Daniel Bouyjou-Cordier est né le 10 août 1920 à Bordeaux (Gironde) dans une famille de négociants.

Il fait ses études dans plusieurs collèges catholiques ; militant de l'Action française, il fonde à 17 ans à Bordeaux le Cercle Charles Maurras.

Il n'a pas encore 20 ans et attend son incorporation prévue le 10 juillet, lorsque, près de Pau où réside sa famille, il entend l'annonce de demande d'armistice faite à la radio par le maréchal Pétain le 17 juin 1940.

Révolté par ce discours, il décide de continuer la lutte, et rassemble 16 volontaires, parmi lesquels son ami Philippe Marmissolle-Daguerre, avec lesquels il embarque le 21 juin depuis Bayonne sur un navire belge, le Leopold II, pour l'Afrique du Nord. Dérouté vers l'Angleterre, il atteint Falmouth le 25 juin.

Daniel Cordier s'engage avec ses camarades dans la « Légion de Gaulle » le 28 juin 1940. En transit pendant quelques jours à l'Olympia Hall, il y est affecté au Bataillon de Chasseurs alors en formation. Il arrive début juillet à Delville Camp, où il suit un entraînement jusqu'à la fin du mois. Le Bataillon de Chasseurs est ensuite installé à Camberley puis au camp d'Old Dean où Daniel Cordier poursuit sa formation militaire.

Le Bataillon étant dissous, il est affecté à un peloton d'élève officier. Promu aspirant en août 1941, alors que le départ prévu pour le théâtre d'opérations africain ne se concrétise pas, il brûle de passer à l'action et obtient d'être affecté, à l'été 1941, au service « Action » du Bureau central de Renseignements et d'Action (BCRA), c'est-à-dire les services secrets de la France libre à Londres.

Pendant un an, il suit un entraînement spécial dans les écoles de l'Intelligence Service sur le sabotage, la radio, les atterrissages et parachutages. Daniel Cordier, sous le nom de code de Bip W, est parachuté en France près de Montluçon le 26 juillet 1942, comme radio et secrétaire de Georges Bidault, chef du Bureau d'Information et de Presse (BIP), agence de presse clandestine.

À Lyon, le 1er août, il rencontre pour la première fois Rex, alias Jean Moulin, représentant du général de Gaulle et délégué du Comité national français, qui l'engage pour organiser son secrétariat à Lyon. Il met sur pied un état-major clandestin, sans moyen ni personnel - surtout au début - avant d'être assisté par Laure Diebold, puis par Hugues Limonti notamment.

En mars 1943, Daniel Cordier organise et dirige à Paris, selon les directives de Jean Moulin, son secrétariat de zone nord.

Après l'arrestation de ce dernier le 21 juin 1943 à Caluire, il poursuit sa mission en zone nord comme secrétaire de la Délégation générale en France auprès de Claude Bouchinet-Serreulles, successeur par intérim de Jean Moulin.

À son poste jusqu'au 21 mars 1944, pourchassé par la Gestapo, il s'évade par les Pyrénées. Interné en Espagne, à Pampelune puis à Miranda, il est de retour en Angleterre fin mai 1944 et est nommé chef de la section des parachutages d'agents du BCRA.

Intégré à la Direction générale des Études et Recherches (DGER) en octobre 1944, il dépouille, avec Vitia Hessel, les archives du BCRA pour permettre la rédaction, dont se charge Stéphane Hessel, du Livre blanc du BCRA.

Chef de cabinet du colonel Passy, directeur de la DGER, il démissionne après le départ du général de Gaulle en janvier 1946.

Après la guerre, Daniel Cordier désire consacrer sa vie à la peinture et commence une collection d'art contemporain.

En 1956, il ouvre une galerie d'art à Paris et à New York jusqu'en 1964. En 1979, il est nommé membre de la commission d'achat du Centre Georges Pompidou auquel, en 1989, il fait don de sa collection dont une partie se trouve au Musée d'Art Moderne de Toulouse, « Les Abattoirs ».

Depuis le début des années 80, Daniel Cordier s'est fait historien pour défendre la mémoire de Jean Moulin ; abandonnant ses activités artistiques, il se consacre à des recherches historiques sur Jean Moulin dont il publie depuis 1983 une colossale biographie en six tomes.

Daniel Cordier est membre du Conseil de l'Ordre de la Libération depuis septembre 2005. En octobre 2017, il est nommé chancelier d’honneur de l’Ordre de la Libération.

Daniel Cordier est décédé le 20 novembre 2020 à Cannes dans les Alpes-Maritimes. Il est inhumé au cimetière du Père Lachaise à Paris.

par le Musée de l'Ordre de la Libération

• Grand Croix de la Légion d'Honneur

• Compagnon de la Libération - décret du 20 novembre 1944

• Croix de Guerre 39/45

• Membre de l'Ordre de l'Empire britannique

Les Unités / Réseaux / Mouvements d'appartenance du Compagnon

• Délégation Générale

• BCRA

• Bataillon de Chasseurs

Bibliographie

- Jean Moulin et le Conseil national de la Résistance, éditions du CNRS, Paris 1983.

- Jean moulin, l'inconnu du Panthéon, JC Lattès.

- T. 1 Une ambition pour la République 1899-1936, Paris 1989.

- T. 2 Le choix d'un destin 1936-1940, Paris 1989.

- T. 3 De Gaulle capitale de la Résistance 1940-1942, Paris 1993.

- Jean Moulin, la République des catacombes, Gallimard, Paris 1999.

- Alias Caracalla, Gallimard, Paris 2009.

- De l'Histoire à l'histoire, Gallimard, Paris 2013.

- Les Feux de Saint-Elme, Gallimard 2015.

- La Victoire en pleurant. Alias Caracalla (1943-1946), Gallimard, Paris 2021.