Résistants français fusillés par les Allemands, sans date. © SHD

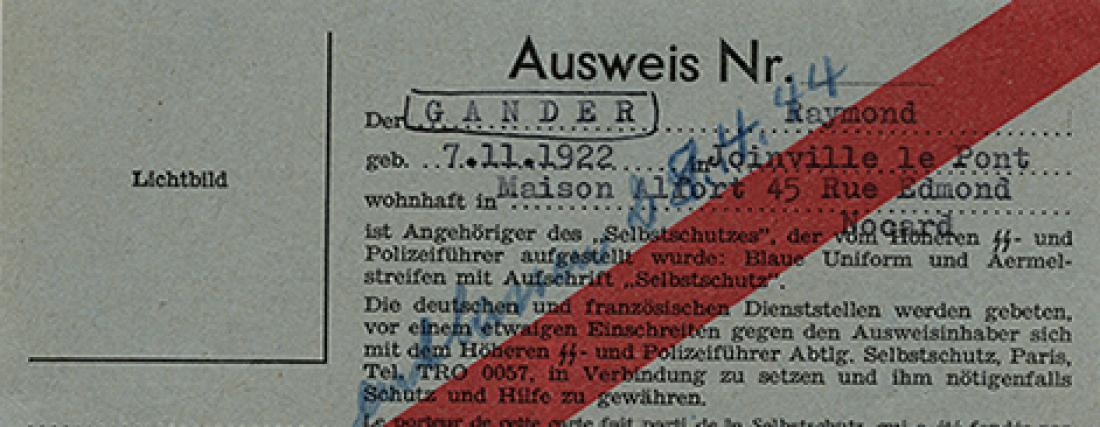

La répression de la Résistance a été particulièrement efficace. Son bilan peut être mesuré à travers le nombre d’arrestations, de déportations ou d’exécutions. Les archives du Service historique de la défense aident à en comprendre la logique et à identifier les différents acteurs. Elles apportent un éclairage nouveau sur cette question en faisant la part belle aux organismes et aux hommes chargés de cette mission répressive. Ainsi, transparaissent dans les dossiers de l’Abwehr et de la SIPO-SD saisis à la fin de la guerre des techniques de pénétration d’organisations de résistance : on apprend beaucoup sur l’emploi des agents doubles et le rôle qu’ils ont pu jouer. Les archives allemandes conservées par le SHD font également état des jugements rendus par les tribunaux militaires allemands sur le territoire national, complétant ainsi la connaissance du système judiciaire de l’occupant.