19 mars. Journée nationale

Sous-titre

À la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc

Mémorial national de la Guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie.

Paris (7e). © Christophe Dupont

Le 18 mars 1962, la signature des accords d’Évian entre le gouvernement français et les représentants du front de libération national algérien ouvre la voie à l’arrêt des combats et à l’indépendance de l’Algérie. La violence, qui ne cesse pas pour autant, contraint plusieurs centaines de milliers d’Européens à quitter, souvent dans des conditions dramatiques, le territoire algérien. Les anciens supplétifs de l’armée française, très largement abandonnés à leur sort et souvent massacrés, en sont également victimes. L’Algérie accède à l’indépendance le 5 juillet 1962, mais cette histoire douloureuse continue à marquer les mémoires de part et d’autre de la méditerranée.

Message de Patricia Miralles

Ministre déléguée auprès du ministre des Armées,

chargée de la Mémoire et des Anciens Combattants

[Vidéo] - Évian, le temps des négociations. ©SGA/DMCA

[Loi] - Loi n° 2012-1361 du 6 décembre 2012 relative à la reconnaissance du 19 mars comme journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.

Contextualisation

Rappel historique

Le 19 mars 1962 est la date d’entrée en vigueur du cessez-le-feu définitif entre la France et le Gouvernement Provisoire de la République Algérienne. Cet accord met fin à l’affrontement armé entamé le 1er novembre 1954, date considérée comme le début de la guerre d’Algérie.

Le cessez-le-feu du 19 mars 1962 s’inscrit dans la continuité d’un processus qui, depuis plusieurs mois, menait l’Algérie à l’indépendance. Le 8 janvier 1961, par référendum, les Français se prononcent à 75 % pour le droit à l’autodétermination de l’Algérie. Le Gouvernement Provisoire de la République algérienne et la France entament le 20 mai 1961 les pourparlers d’Evian. Le 7 mars 1962, les négociations officielles s’ouvrent. Le 18 mars 1962, les accords sont signés à Evian-les-Bains, en Haute-Savoie. Ils prévoient l’organisation d’une période de transition menant au référendum d’autodétermination en Algérie qui doit se tenir dans un délai compris entre trois et six mois, la libération des prisonniers dans un délai de vingt jours, une amnistie générale et un cessez-le-feu pour le lendemain midi.

Ce cessez-le-feu met fin aux « opérations militaires et à la lutte armée sur l’ensemble du territoire algérien ». C’est la fin officielle de plus de sept années de conflit. L’armée française reste néanmoins sur place durant la période de transition.

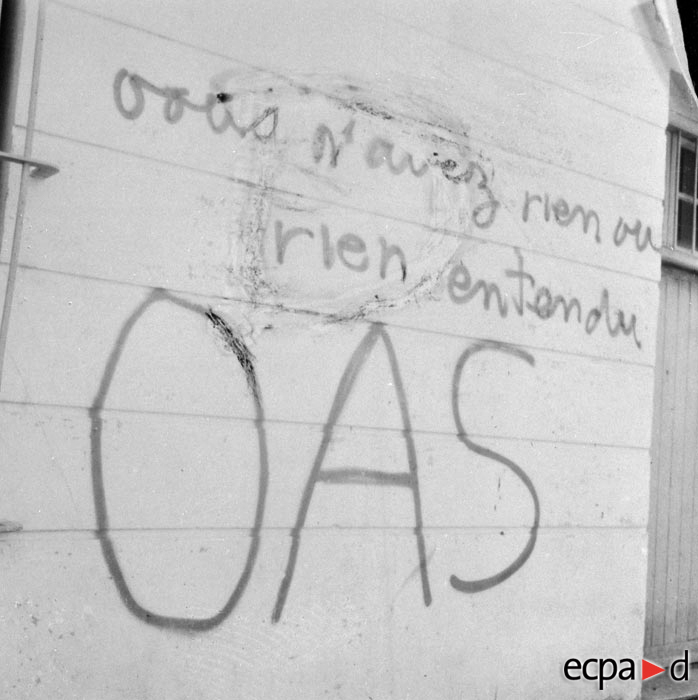

Mais le 19 mars ne met pas fin définitivement aux violences. Le 26 mars 1962, une manifestation d’Européens à Alger est réprimée dans le sang par les autorités françaises. L’OAS (Organisation Armée Secrète), organisation clandestine fondée en 1961 pour lutter contre l’indépendance de l’Algérie, continue son action terroriste et multiplie les attentats et les assassinats en Algérie et en France. En Algérie, les supplétifs de l’armée française sont victimes de massacres après le cessez-le-feu qui s’amplifient après l’indépendance. De nombreux Français d’Algérie sont également enlevés. Le 5 juillet, à Oran, une vague de violences entraîne l’exécution et la disparition de très nombreux Européens.

![]()

Commémorer le 19 mars

Par la loi du 6 décembre 2012, le 19 mars a été institué « Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc ». Le 19 mars est le jour anniversaire du cessez-le-feu en Algérie.

La cérémonie nationale se tient au mémorial national de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie, quai Branly, à Paris, inauguré le 5 décembre 2002 par le président de la République, Jacques Chirac.

Elle rassemble les associations du monde combattant, les autorités, les partenaires du ministère des armées et voit régulièrement la venue de scolaires.

Découverte d’une cache d’armes de l'OAS. Photographie prise le 24 avril 1962.

© Photographe inconnu/ECPAD/Défense

Ressources

| [Revue] - 1962, Fin de guerre en Algérie. Les Chemins de la mémoire, numéro 278, printemps 2022. Le 18 mars 1962, à Évian-les-Bains, le gouvernement français et ses homologues algériens signent un accord qui, ouvrant la voie à l’indépendance de l’Algérie, annonce la fin de 132 années de colonisation et d’une guerre débutée en 1954. Il ne fait pour autant pas cesser immédiatement la violence ni les affrontements. |

[Témoignages] - Des témoignages, sur le site harkis.gouv.fr.

[Vidéo] - La fin du protectorat français en Tunisie et au Maroc, de Morgan Corriou sur le site de l'INA.

[Vidéo] - Qu'est ce qu'un militaire de carrière? Une analyse de l'historienne Raphaëlle Branche, sur le site de l'ONAC-VG.

[Vidéo] - Qu'est-ce qu'un appelé ? Une analyse de l'historien Tramor Quemeneur, sur le site de l'ONAC-VG.

[Vidéo] - Qui sont les Harkis ? Une analyse de l'historien Abderahmen Moumen, sur le site de l'ONAC-VG.

[Vidéo] - Les Français d'Algérie. Une analyse des historiens Jean-Jacques Jordi et Yann Scioldo-Zurcher-Levi.

[Article] - 3 dates pour un conflit : le cas particulier de l'Algérie. Une réflexion sur les journées nationales de commémoration, in Les Chemins de la mémoire numéro hors-série « Commémorer », 2020.

Vous pouvez accéder à l'ensemble des articles sur ce sujet en cliquant ICI.

[Lieu] - Le mémorial national de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie et sa visite à 360° !

D'autres ressources sur le site de Mémoire des hommes.

Diaporama

1954. Arrivée de parachutistes à Alger. Ces unités sont destinées à renforcer la présence militaire dans les Aurès et défilent ici à l'occasion des commémorations du 11 novembre.

© Photographe inconnu/SCA

1954. Fouille d'un prisonnier algérien par les hommes du 9ème régiment de Zouaves lors d'une opération en Kabylie.

© Jacques Fatio/SCA

1955. Un officier du 2ème BIC et son opérateur radio lors d'une opération en Kabylie.

© Photographe inconnu/SCA

1955. Patrouille d'auto-mitrailleuses M8 du 9ème régiment de chasseurs d'Afrique dans la région de Biskra.

© Bernard Pascucci/SCA

1955. Soldat blessé du bataillon de marche de la légion étrangère (BMLE) dans le secteur de Tighanimine.

© Claude Cuny ou Bernard Pascucci/SCA

1955. Goumiers en armes du 10ème Tabor dans les Aurès.

© Bernard Pascucci/SCA

1955. Légionnaires du 3ème régiment étranger d'infanterie en opération dans les Aurès.

© Bernard Pascucci/SCA

1956. Opération de quadrillage du 9ème régiment de Zouaves dans la casbah d'Alger.

© Bouvier/SCA/ECPAD

1959. Héliportage de la 5ème compagnie de la Demi-brigade de fusiliers-marins dans le cadre du Plan Challe.

© Yves-Guy Berges/ECPAD

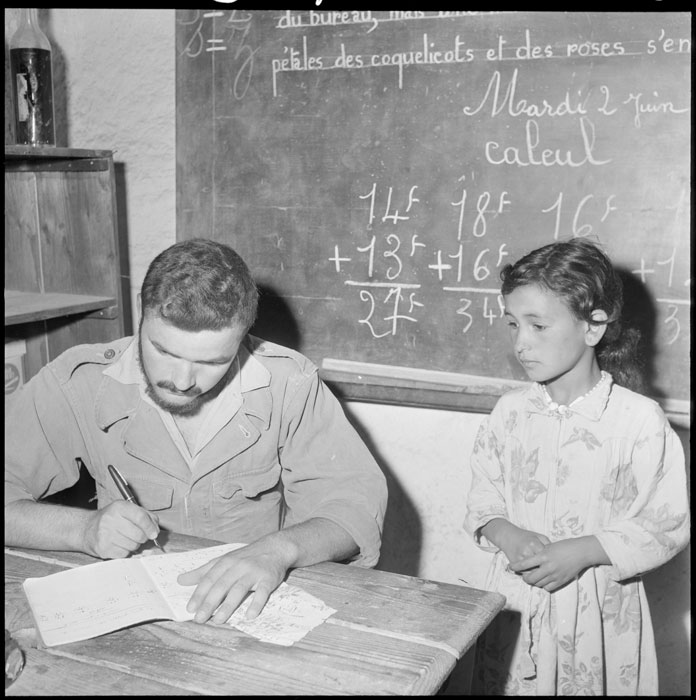

1959. Un soldat instituteur corrige les devoirs d'une élève.

© Rault/ECPAD

1959. Distribution de fusils à un groupe d'auto-défense.

© Marc Flandrois/ECPAD

1960. Fouille d'un douar.

© Beauvais/ECPAD

1960. La barricade « Hernandez » érigée par les insurgés rue Charles Péguy, à Alger, durant la semaine des barricades.

© Antoine/ECPAD

1960. Un bulldozer du génie détruit une barricade à Alger, rue Michelet, à la fin de la semaine des barricades.

© Don de Jean Baptiste Ferracci/ECPAD

1961. Les généraux Zeller, Jouhaud, Salan et Challe sur le forum d'Alger durant la tentative de putsch.

© Claude Vignal/ECPAD

1962. Inscription signant les attentats commis à Alger durant la nuit du 4 au 5 mars 1962.

© Fauchet/ECPAD

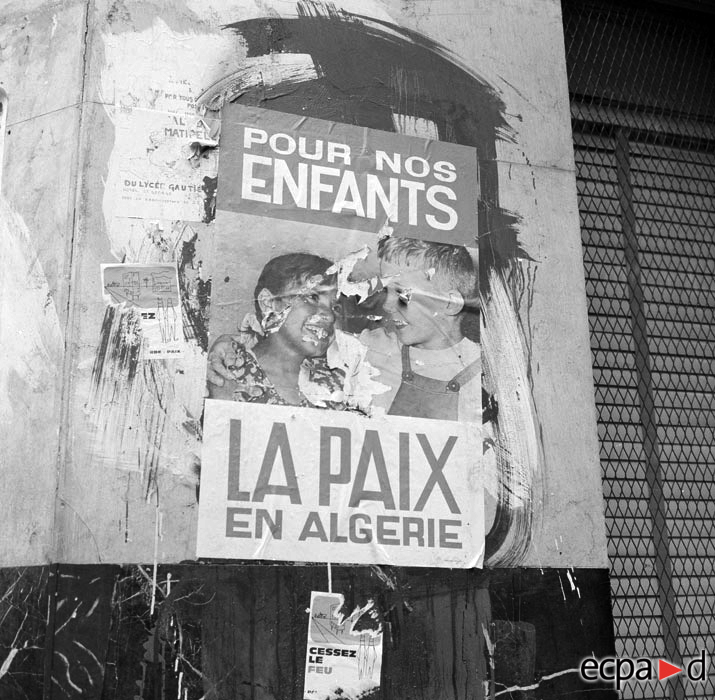

1962. À Alger, vue d'une affiche en faveur de la paix lors de la signature des accords d'Évian, en mars 1962.

© Grimaud/ECPAD

1962. Échange de coups de feu dans le quartier de Bab-el-Oued, le 23 mars 1962.

© Grimaud/ECPAD

1962. Victimes civiles de la fusillade de la rue d'Isly, le 26 mars 1962.

© Grimaud/ECPAD

1962. Départ de Français d'Algérie, en avril 1962.

© Creuse/ECPAD

1962. L'embarquement de réfugiés harkis dans le port de Bône.

© Photographe inconnu/ECPAD