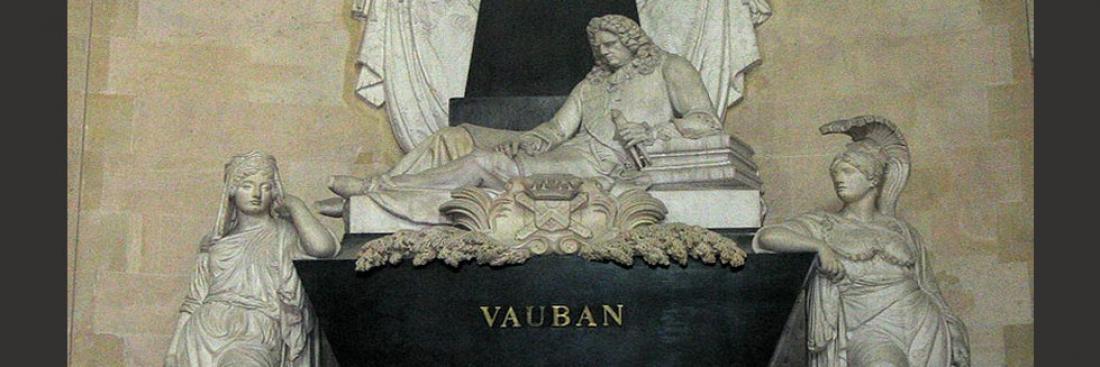

Monument de Vauban, Les Invalides, Paris. Photo Michel Wal. GNU Free Documentation License.

De la plaine des Flandres aux monts du Jura, de la porte de Bourgogne au cap d'Antibes, courrait jadis une frontière, rattachant à la couronne des rois de France les nouvelles provinces conquises à l'Est par les armées de Louis XIV, le Roi Soleil.

Durant les trois siècles qui suivirent ce rattachement, des générations d'ingénieurs militaires rivalisèrent d'imagination pour concevoir et réaliser, le long de cette frontière, une succession de défenses de pierre, de béton et d'acier garantissant l'inviolabilité de ces nouvelles "marches" du territoire de France.

Commissaire général aux fortifications, puis maréchal de France, Vauban est le plus célèbre d'entre eux. Il est incontestablement le maître à penser de tous les architectes militaires qui lui ont succédé et dont les oeuvres architecturales ornent encore beaucoup de nos paysages.