27 mai. Journée nationale de la Résistance

Message de Patricia Miralles

Ministre déléguée auprès du ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens Combattants

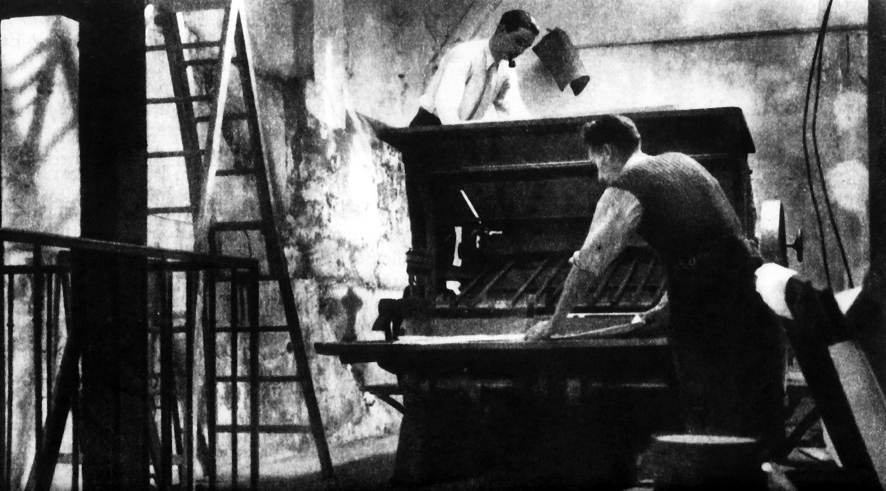

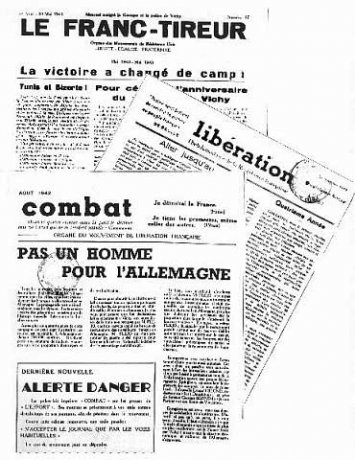

La Résistance. La presse clandestine. Presse clandestine pour imprimer des journaux à grand format.

© Auteur inconnu/Service historique de la Défense, Vincennes

Dès l'été 1940, des mouvements de résistance à l'occupation nazie en France font leur apparition de manière progressive et dispersée. Le général de Gaulle qui, le 18 juin, lance sur les ondes de la BBC son fameux appel, est rejoint en Angleterre par une poignée de civils et de militaires qui forment le premier noyau de la « France libre ». Plusieurs territoires coloniaux d'Afrique, d'Asie et d'Océanie se rallient à leur tour avant la fin de l’été.

Dans les années suivantes, sur le territoire français métropolitain partiellement puis entièrement occupé par l'armée allemande (novembre 1942), les mouvements de résistance voient leurs effectifs croitre considérablement (en raison de la dureté de l'occupation allemande, du rejet de la politique de Vichy, de la rupture du pacte germano-soviétique, du refus du Service du travail obligatoire...). Ils demeurent toutefois très isolés, leur action souffrant cruellement d'un manque de coordination. De son côté, la France libre a besoin d'une reconnaissance officielle des mouvements de résistance afin d'asseoir sa légitimité vis à vis des Alliés.

Dans ce contexte, Jean Moulin, préfet de la IIIème République révoqué par le régime de Vichy, reçoit du Général de Gaulle, au début de l'année 1942, la mission de rallier et d'unir sous une même autorité les principaux mouvements de résistance, afin de créer une véritable armée secrète œuvrant sur le territoire occupé par l'ennemi.

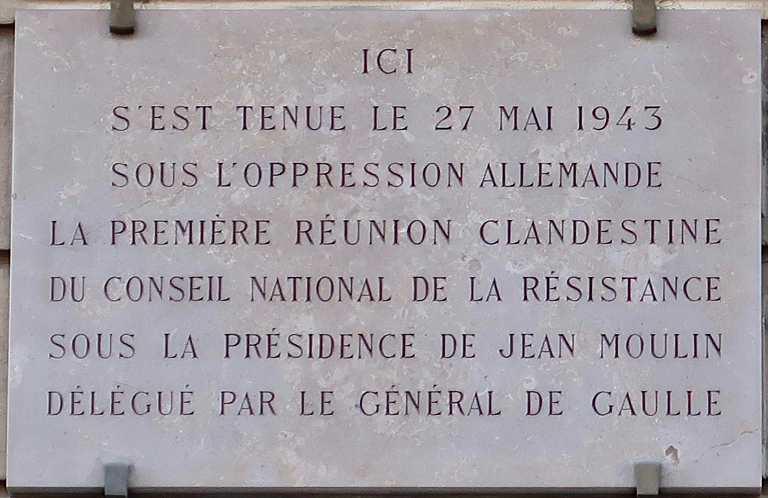

La première réunion du Conseil national de la Résistance (CNR) se déroule le 27 mai 1943, réunissant dans un même lieu Jean Moulin, représentant le général de Gaulle, les représentants des huit principaux mouvements de résistance français (« Ceux de la Libération », « Ceux de la Résistance », « Combat », « Libération-Nord », « Libération-Sud », « l'Organisation civile et militaire », « Franc-Tireur » et « le Front national de la Résistance ») ainsi que ceux des principaux partis politiques et syndicats existant avant la guerre. Ensemble, ils décident de coordonner l'action de la Résistance et de préparer, dans la perspective de la libération du territoire national, la refondation de la République.

*****

Le 19 juillet 2013, l'Assemblée nationale a adopté, à l'unanimité, une proposition de loi émanant du Sénat instaurant le 27 mai comme Journée nationale de la Résistance. Cette journée, dont la date est choisie en référence à la première réunion du Conseil national de la Résistance (CNR), le 27 mai 1943, fournit l'occasion d'une réflexion sur les valeurs de la Résistance et celles portées par le programme du CNR. Elle est une journée à vocation pédagogique et incite les enseignants à aborder cette question en classe.

À Paris, une cérémonie a lieu rue du Four, devant l'immeuble où s’est tenue la première réunion du CNR.

Ressources

[Loi] - Loi n° 2013-642 du 19 juillet 2013 relative à l'instauration du 27 mai comme journée nationale de la Résistance.

| [Revue] - Missak Manouchian au Panthéon, Les Chemins de la mémoire, numéro spécial 285, Février 2024. Ce numéro spécial est consacré à Missak Manouchian (1906-1944), Arménien réfugié en France, communiste et résistant au nazisme, fusillé le 21 février 1944 au Mont-Valérien et qui est entré au Panthéon le 21 février 2024. |

| [Revue] - Les étrangers dans la résistance française - in Les Chemins de la mémoire, numéro 288, automne 2024. Les deux portraits, mis en avant dans ce numéro, sont emblématiques du double visage de la Résistance, celle de la France libre et celle de la Résistance intérieure. Ils offrent une illustration imagée des articles de ce numéro qui mettent en lumière l’importance, la diversité et l’héroïsme de l’engagement de ces femmes et ces hommes, étrangers ou d’origine étrangère, qui ont combattu pour la libération de la France et la défense de ses valeurs. |

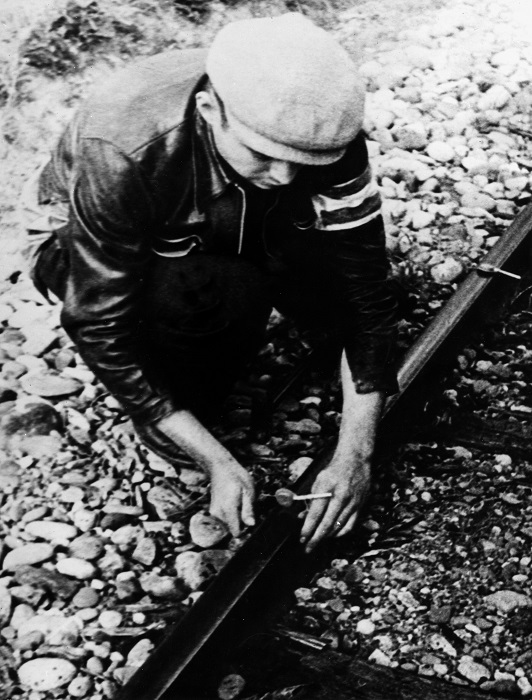

Les sabotages des chemins de fer. Pose du plastic sur une voie ferrée. Archives SNCF. © Service historique de la Défense, Vincennes

[Vidéo]. De Gaulle inaugure une plaque commémorant le CNR, rue du Four à Paris. Actualités cinématographiques françaises du 1er juin 1945, par INA.

[Vidéo] - Le maquis du Vercors, 1944. Courage, souffrance, espérance. Par le SGA, 2024. Situé entre les départements de l’Isère et de la Drôme, le Vercors est un massif montagneux qui abrite dès 1942 réfugiés, résistants et réfractaires au Service du travail obligatoire (STO). Armés et regroupés en une « République libre du Vercors » décrétée le 3 juillet 1944, ces hommes ont pour mission de perturber les troupes allemandes en vue du débarquement allié en Provence, en vertu d’un plan validé par le général de Gaulle depuis Londres. Après avoir subi plusieurs offensives, à commencer par celles de la Milice à partir du 16 avril, le maquis sera submergé en juillet 1944 par 10 000 soldats allemands. Il s’agira de la plus grosse opération de répression menée par la Wehrmacht contre les résistants dans toute l’Europe de l’Ouest.

[Vidéo] - Théodose Morel (1915-1944), héros de l’ombre, combattants de la France libre, par le SGA, 2024. Découvrez l’histoire de Théodose Morel (1915-1944), dit « Tom », premier chef du maquis des Glières et leader charismatique qui a su rassembler, sous une seule bannière, plus de 400 résistants d’origines diverses.

[Vidéo]. Missak Manouchian, un étranger dans la Résistance. Durant la Seconde Guerre mondiale, la résistance au nazisme fut l’œuvre d’hommes et de femmes de toutes origines sociales mais aussi de toutes nationalités. Découvrez l'itinéraire de Missak Manouchian et des activités de son groupe de Francs tireurs et partisans de la Main-d'œuvre immigrée (FTP-MOI) durant la Seconde Guerre mondiale. Ce film, réalisé par l'ECPAD pour la direction de la mémoire, de la culture et des archives du ministère des Armées, propose des éclairages historiques par Denis Peschanski et la voix de Philippe Torreton, illustrés par des archives et infographies.

[Témoignage] - Interview d'Odile Vasselot de Régné (1922-2025), in Les Chemins de la mémoire numéro 273, hiver 2020.

[Article] - La Résistance en France, de Denis Mazzucchetti et Frantz Malassis, Fondation de la Résistance.

[Article] - Les conséquences du STO dans la création des maquis, de Fabrice Grenard, Historien et chef du département « recherche et pédagogie » à la Fondation de la Résistance.

[Article] - Glières, la construction d'un récit mémoriel, de Gil Emprin.

[Article] - L'histoire du maquis et de la bataille des Glières, de Gil Emprin.

[Article] - Opération « Bettina » : l’attaque allemande du maquis du Vercors, 21-23 juillet 1944, de Fabrice Grenard, historien spécialiste des maquis, directeur scientifique de la Fondation de la Résistance.

[Lieux] - Le Mont-Valérien, (Suresnes, Hauts-de-Seine).

[Lieux] - Le camp de concentration de Natzweiler-Struthof (Natzwiller, Bas-Rhin).

[Lieux] - Le mémorial national de la prison de Montluc, (Lyon, Rhône).

D'autres ressources, sur le site Mémoire des hommes.

Diaporama

Impression de bons de réquisition FFI. pour le ravitaillement des Corps francs

Photo Philippe Viannay, droits réservés.

© Service historique de la Défense, Vincennes

Dans cette bergerie de Mouret (Aveyron), une imprimerie clandestine avait été installée, en mars 1941.

© Auteur inconnu/Service historique de la Défense, Vincennes

Imprimerie clandestine.

© Auteur inconnu/Service historique de la Défense, Vincennes

Une imprimerie clandestine.

© Philippe Viannay/Service historique de la Défense, Vincennes. Droits réservés.

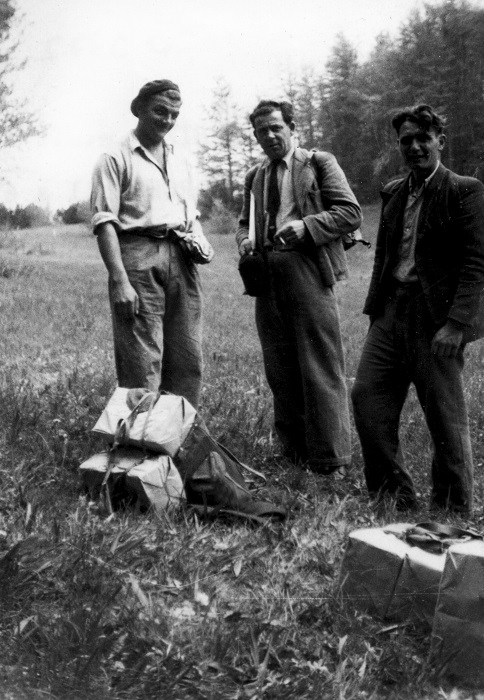

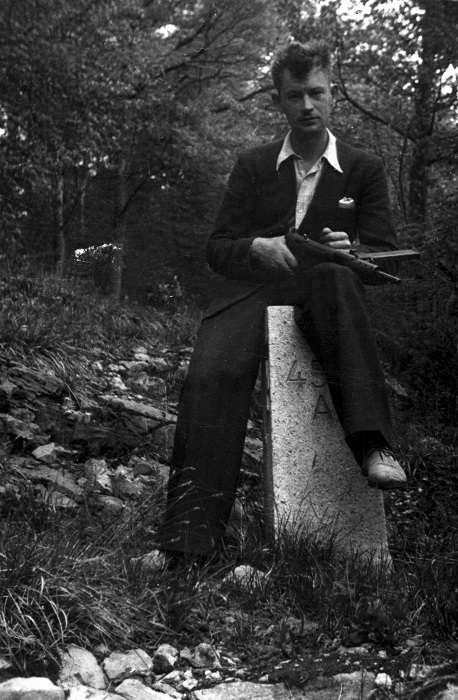

Réseaux de renseignements et d'action français. Sous-réseau S III du réseau F2.

© Auteur inconnu/Service historique de la Défense, Vincennes

Réseaux de renseignements et d'action français. Sous-réseau S III du réseau F2.

© Auteur inconnu/Service historique de la Défense, Vincennes

Réseaux de renseignements et d'action français. Sous-réseau S III du réseau F2.

© Auteur inconnu/Service historique de la Défense, Vincennes

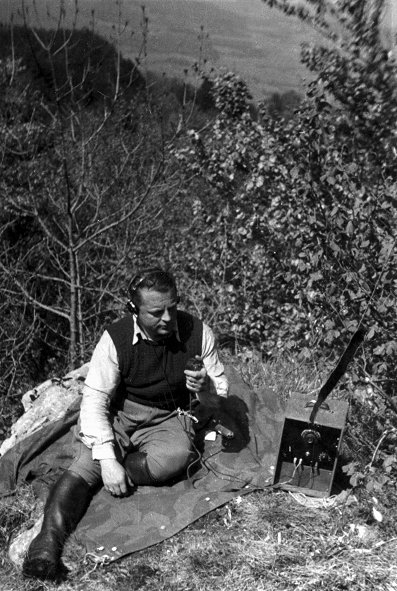

La résistance. Réseaux de renseignements et d'action français. Sous-réseau S III du réseau F2. James Quartier et le poste émetteur, côté suisse.

© Auteur inconnu/Service historique de la Défense, Vincennes

Les sabotages dans les chemins de fer de Haute-Garonne. A.S. Secteur 1. Maquis « Roger ». Sabotage d'une voie ferrée sur la ligne Toulouse-Auch.

Don de monsieur Latapie. © Service historique de la Défense, Vincennes

La résistance Fer. Les sabotages dans les chemins de fer. Sabotage de voies de chemin de fer en Auvergne.

© Madame Roldès/Service historique de la Défense, Vincennes

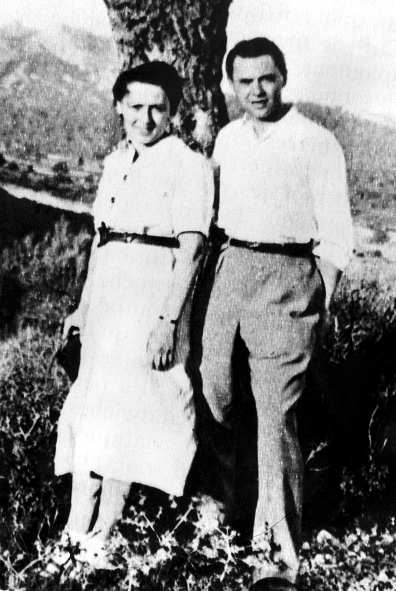

Jean Moulin et sa sœur Laure photographiés dans les Alpilles.

© Auteur inconnu/Service historique de la Défense, Vincennes

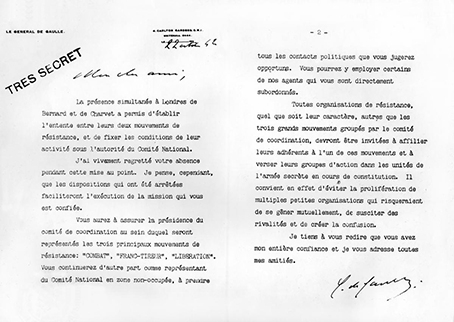

Lettre du général de Gaulle adressée à Jean Moulin, 22 octobre 1942.

© Fondation Charles de Gaulle

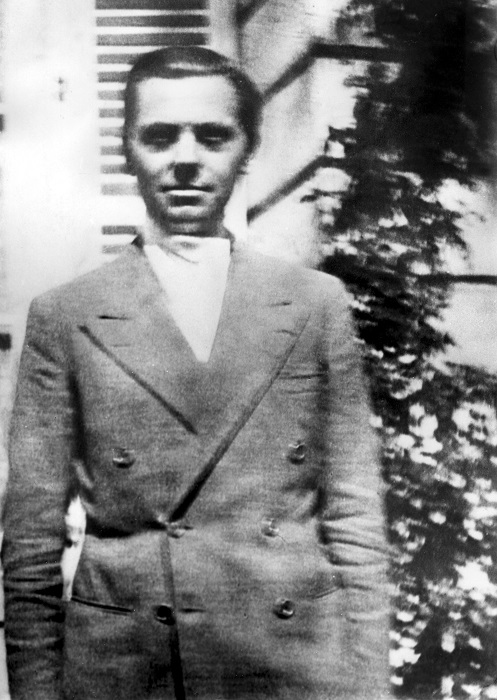

Portrait de Jean Moulin avant la guerre.

© Mademoiselle Laure Moulin/Service historique de la Défense, Vincennes

Le préfet Jean Moulin, à Rodez, avec le cardinal Verdier, en 1938.

© Délégation à l'information historique pour la paix/Service historique de la Défense, Vincennes

Jean Moulin, préfet à Chartres, en août 1940

© Monsieur Thoby/Service historique de la Défense, Vincennes

Jean Moulin en août 1940.

© Auteur inconnu/Service historique de la Défense, Vincennes

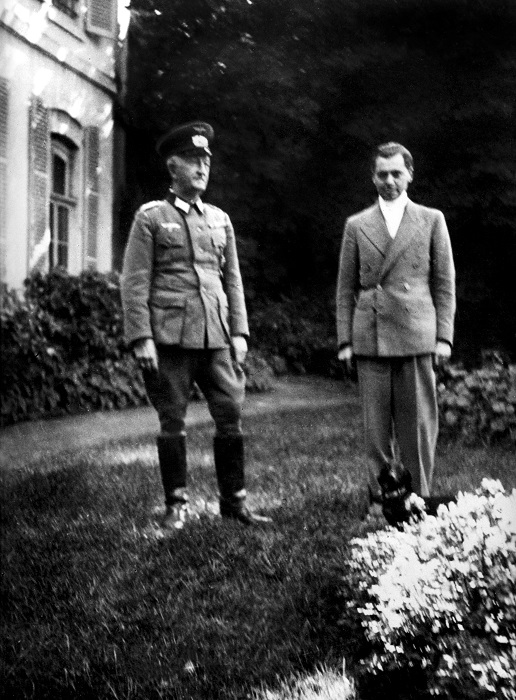

Jean Moulin et le Feld Kommandant Baron von Gutlingen, à Chartres, en août 1940.

© Mademoiselle Letort/Service historique de la Défense, Vincennes

Journaux des trois principaux mouvements de résistance qui seront à la base de la constitution des MUR.

© Service historique de la Défense

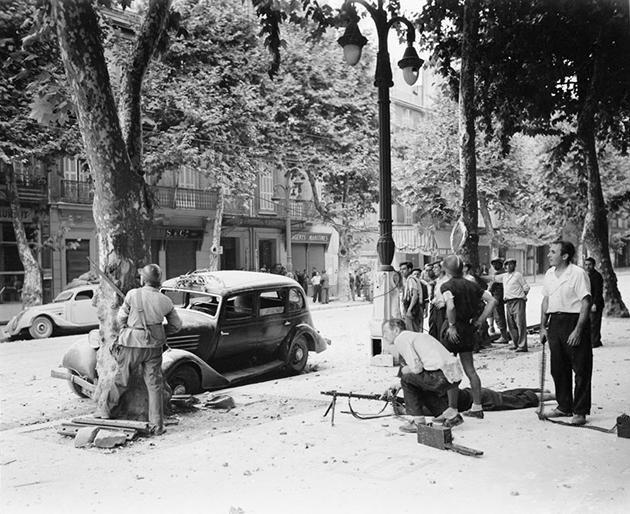

Combats de rue lors de la libération de Marseille, 1944.

© Auteur inconnu/ECPAD

Août 1944, des Parisiens transportent les sacs de sable nécessaires à la construction des barricades

© Auteur inconnu/ECPAD

Août 1944, des Parisiens érigent des barricades à Paris.

© Auteur inconnu/ECPAD

FFI à Belfort, lors de la reconquête de la ville par la 2ème DIM.

© Auteur inconnu/ECPAD