L’archéologie des conflits contemporains

Sommaire

En résumé

L’archéologie des conflits contemporains est, à l’instar de ce qui se pratique pour les époques et les populations plus anciennes, une discipline porteuse d’informations précieuses et novatrices pour la compréhension des affrontements récents. En se confrontant aux sources et connaissances historiques, elle vient enrichir l’abondante documentation qui existe déjà sur l’époque contemporaine.

Histoire et archéologie sont de vieux amis au long passé commun. Elles se nourrissent l’une l’autre, échangent constamment, complètent leurs regards, confrontent leurs résultats de recherche et s’écoutent.

L’archéologie des conflits contemporains naît véritablement, en tant que spécialité reconnue, à partir des années 1990-2000, avec des archéologues comme Yves Desfossés, Alain Jacques, Michaël Landolt, Stéphanie Jacquemot ou Yves Roumégoux. La profession était alors assez réticente à envisager la fouille d’objets considérés comme inutiles, voire dangereux, qui n’apprenaient rien, au premier abord, puisque les archives historiques débordaient littéralement de renseignements sur les conflits contemporains et que les musées - notamment militaires - regorgeaient d’objets en bon état, ce qui n’était pas le cas des objets sortis du sol des fouilles.

La naissance d’une archéologie du récent

Il a donc fallu apprendre à déplacer le regard. Ce sont souvent des fouilles préventives, ouvertes en amont de grands travaux autoroutiers ou de lignes TGV, qui font progresser la discipline, notamment pour les sites de la Grande Guerre. En 1991, une fouille est très médiatisée. Il s’agit de la fosse de Saint-Rémy-La-Calonne, en Meuse, regroupant 21 soldats français tués le 22 septembre 1914, dont le lieutenant Alain-Fournier, auteur du roman Le Grand Meaulnes, paru en 1913. Le corps d’Alban Alain-Fournier a pu être formellement identifié par Frédéric Adam, aidé d’historiens réunis autour d’un admirateur dudit écrivain, Michel Algrain. Les innovations méthodologiques de cette fouille très médiatisée ont été nombreuses et ont permis de mettre fin à 77 ans de rumeurs, en montrant que tous les soldats étaient morts dans un combat de rencontre, comme ceux, si nombreux, des opérations du 22 août 1914. Il faut cependant attendre 2016 pour voir l’archéologie des conflits récents apparaître dans la programmation nationale de la recherche archéologique. En effet, le code du patrimoine incorpore désormais clairement les sites de la Première Guerre mondiale dans le patrimoine archéologique. Alors que les fouilles sur des périodes anciennes ne révèlent que des matériaux non-périssables (poteries, os, bijoux…), l’archéologie contemporaine permet de mettre en lumière des matériaux issus de l’ère industrielle, dont certains, paradoxalement, se dégradent plus rapidement que des matériaux plus anciens et posent de gros problèmes de conservation.

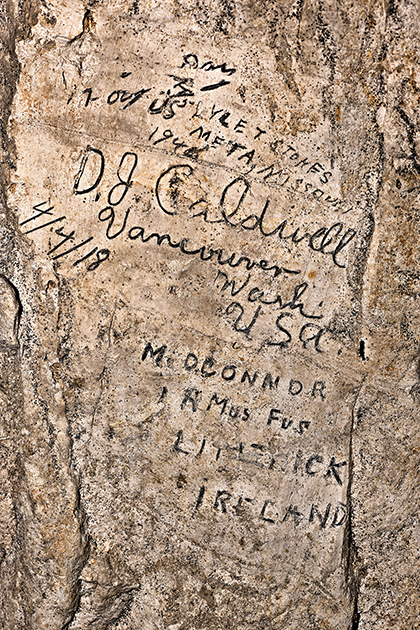

Inscriptions de soldats américain et irlandais retrouvées dans les grottes souterraines de Naours (Somme).

© Denis Gliksman, Inrap

Depuis l’époque pionnière, les apports de l’archéologie à la connaissance des conflits contemporains se sont largement diversifiés. D’autant que de nouvelles méthodes de détection, comme le LiDAR (méthode de télédétection et de télémétrie par émission d’ondes infra-rouges), ont été mises en place et permettent de nouveaux progrès.

À titre d’exemples, nous pouvons nous focaliser sur les deux grands conflits mondiaux qui ont laissé en France des traces considérables, tant en termes de qualité que de quantité.

Les soldats de la Grande Guerre

D’un point de vue symbolique et mémoriel, c’est surtout dans le registre du traitement des nombreux corps des soldats retrouvés chaque année dans le sol français ou étranger que l’archéologie de la Grande Guerre se révèle désormais être un outil indispensable. L’anthropologie, par l’étude des squelettes de poilus et le "mobilier" (terme qui englobe tous les objets civils et militaires retrouvés autour du corps) qui les entoure, permet souvent d’identifier les dépouilles, par croisement avec la documentation militaire. En 2011, en Alsace, lors de la fouille de Carspach - souvent décrite comme "la Pompeï de la Grande Guerre" - 18 des 21 corps allemands retrouvés portaient leur plaque d’identité militaire, permettant leur identification et leur inhumation en présence des descendants des familles. De telles découvertes sont toujours émouvantes et donnent fréquemment lieu à une importante médiatisation.

Mais c’est surtout dans la dimension du vécu quotidien des combattants, et plus encore de l’arrière-front, que l’archéologie se révèle fondamentale. Les fouilles archéologiques nous renseignent remarquablement sur les constructions de campagne dans les deux camps. Ainsi, les blocs préfabriqués en béton utilisés par les Allemands, comme à Vauquois (Meuse), attestent des procédés de rationalisation de la guerre venus de l’industrie, tout comme les « queues de cochon » destinées à porter les fils de fer barbelés. Le chantier de fouilles actuellement mené en Argonne (région naturelle que chevauchent les départements de la Marne, des Ardennes et de la Meuse) sur le camp du Borrieswald, situé sur l’arrière-front allemand, a d’ores et déjà permis de retrouver des vestiges de cabanes, de douches mais aussi d’écuries. De même, de la vaisselle est ressortie de terre : des moules à kouglof, des soupières ou encore des récipients à cure-dents. Par ailleurs, une station d’odontologie a pu être formellement identifiée par les archéologues grâce à un dépotoir de moulages dentaires.

Chaussure militaire découverte sur le site du cimetière allemand de la Grande Guerre de Boult-sur-Suippe, Marne (2016).

© Denis Gliksman, Inrap

Aussi bien au niveau des équipements que de l’alimentation, des formes de consommation que des déchets produits dans les tranchées, l’archéologie constitue un apport majeur de la connaissance de la Grande Guerre. Les fouilles permettent aussi de savoir, par les fragments de tissus retrouvés, ce que portaient réellement les combattants par rapport aux uniformes réglementaires. On sait ainsi que la discipline prend de larges libertés par rapport aux différents règlements, tout particulièrement chez les Français lors de l’hiver 1914-1915, avant que les poilus ne soient dotés du nouvel uniforme bleu-horizon. Dans l’armée allemande, les fouilles alsaciennes, notamment dans le Haut-Rhin, attestent largement que les soldats portaient, y compris sur les positions de combat, les chaussures dites "de repos" de modèle 1901, moins lourdes à porter que les bottes réglementaires. De même, on sait que nombreux sont les poilus à compléter leur tenue réglementaire avec des effets civils, tolérés par les officiers de contact.

L’odontologie - science qui étudie les dents et le crâne - permet de rassembler un nombre important de données. Par l’intermédiaire des pathologies dentaires, on parvient à estimer l’état général des combattants sur telle portion du front à un moment bien précis. Un des apports majeurs de l’archéologie de la Grande Guerre touche d’ailleurs à une meilleure connaissance des services de santé sur le front ou l’arrière-front. De nombreuses traces de pansements, de flacons d’iode ou d’autres produits ont été retrouvées à proximité de postes de secours que les archives militaires permettent de localiser.

Conditions de vie et techniques guerrières

D’autres découvertes disent bon nombre de difficultés que rencontrent les troupes pendant la Grande Guerre. Les recherches de Carpasch (Haut-Rhin) attestent par exemple la présence de parasites intestinaux chez plusieurs combattants allemands et plus particulièrement d’ascaris, de trichocéphales et de capillaria, vers qui contaminent l’homme par l’ingestion de nourriture mal cuite ou souillée par des matières fécales animales, notamment de rats, et qui peuvent provoquer des diarrhées. En d’autres termes, c’est l’hygiène épouvantable qui règne en maîtresse sur le champ de bataille qui se dévoile. Les découvertes de restes de feuillées sont à cet égard riches d’enseignements. OEufs de trichuris trichiura, d’ascaris lumbricoïdes ou de tenia solium sont autant d’indices d’un mauvais état de santé dont la cause réside souvent dans une trop grande proximité avec des déchets organiques.

Découverte du tank Deborah lors de fouilles entreprises au sud du parc du château de Flesquières (Hauts-de-France), novembre 1998.

© Jean-Marie Patin, ministère de la Culture

Les traces de traumatismes sont également particulièrement précieuses. Elles montrent l’importance de l’artillerie et les dégâts considérables qu’elle cause sur les corps. Éclats d’obus et balles renseignent aussi sur les armes utilisées, ainsi que sur les techniques de combat de la Grande Guerre. Philippe Gorczynski a exhumé sur le front d’Artois un char britannique complet, étudié ensuite par Alain Jacques, un des pionniers de l’archéologie de la Grande Guerre. Sur le Tank apparaissent de nombreux impacts d’obus, montrant ainsi, qu’après les premières frayeurs alimentées par ces nouveaux monstres, les artilleurs allemands apprennent rapidement à pratiquer des tirs directs, ancêtres du tir antichars. L’archéologue renseigne singulièrement sur l’évolution des pratiques guerrières.

Dans le registre de la vie quotidienne, c’est surtout dans la connaissance des habitudes alimentaires des soldats que l’archéologie a permis les progrès les plus importants. En 1916, une division française consomme environ 18 tonnes de viande par jour. De telles quantités laissent forcément des traces. Les dépotoirs enterrés, comme pour les époques plus anciennes, révèlent largement les modes alimentaires des soldats. Les boîtes de conserve, les objets servant à les ouvrir, constituent de même de précieux renseignements et permettent, par ricochet, d’entrer dans ce qui a pu être le quotidien des combattants de la Grande Guerre.

Les fouilles archéologiques permettent bien de mettre en avant l’extraordinaire ingéniosité des soldats pour la construction d’abris les plus solides possible, mais aussi l’évacuation des eaux de pluie et de ruissellement. La mise au point de puits perdus, de rigoles, de caillebotis et de planchers sont des indices, retrouvés par l’archéologie, du type de vie vécue par les combattants et donc renseignent ce qu’a pu être l’expérience vécue dans les tranchées.

Plus l’on s’éloigne des premières lignes, plus les aménagements sont importants. Les soldats y disposent de plus de temps pour travailler tranquillement. Les traces archéologiques disent également l’approvisionnement en électricité de l’arrière-front. Des fouilles réalisées sur l’Hartmannswillerkopf, en Alsace, ont particulièrement bien mis en évidence ces systèmes, avec la présence, encore aujourd’hui, de piquets en bois, notamment de châtaigner, porteurs de fils électriques.

L’archéologie permet de vérifier également la puissance industrielle accumulée dans les tranchées. Quand les archives disent à l’historien la production des obus, des canons, etc., l’archéologie en vérifie les effets sur le terrain de la "consumation" militaire. Elle peut découvrir ou redécouvrir des pratiques funéraires spontanées, y compris de la part de l’ennemi. C’est le cas à la "tranchée des baïonnettes" à Verdun qui, une fois dépouillée de sa gangue de légende héroïsante, celle de soldats français du 137e régiment d’infanterie ensevelis par les obus allemands, debout à leur poste, lors des combats du 12 juin 1916 dans les parages de Thiaumont, révèle en fait l’existence et le maintien de certains rites funéraires sur le champ de bataille, en l’occurrence de la part des Allemands. Cette trouvaille permet de relativiser la "brutalisation" de l’affrontement. Elle atteste aussi de pratiques mal connues des historiens de la Grande Guerre, comme, par exemple, l’inhumation de chevaux - qui sont nombreux à mourir à la guerre aussi - sur le site de Chaillon (Meuse) où 7 squelettes d’équidés, probablement tués par l’artillerie française, ont été enterrés.

Croiser les sources

Bien entendu, les données archéologiques, y compris lorsqu’elles sont produites par des technologies aussi avancées que le LiDAR, doivent être confrontées à d’autres archives pour pouvoir être exploitées. Dans ce cadre, les sources iconographiques et la documentation archivistique chères à l’historien arrivent à la rescousse, preuves d’une interaction heureuse. En confrontant les apports de l’archéologie aux canevas de tir de l’époque, il est par exemple aujourd’hui possible de reconstituer parfaitement le réseau des tranchées allemandes et françaises au nord-est d’Altkirch (Haut-Rhin).

Soldats français dans leur abri de tranchée / scène de la vie souterraine, date inconnue. © AKG-images

Les fronts de la Seconde Guerre mondiale

À la différence de la Grande Guerre, les traces archéologiques des combats de la Seconde Guerre mondiale concernent l’ensemble du territoire national et pas seulement sa moitié nord. En revanche, le fait que les traces soient moins profondément incrustées dans le sol, qu’elles soient davantage "de surface", les rend plus fragiles encore et il faut s’empresser de les recenser et de protéger certaines d’entre elles de manière conservatoire. Il reste peu de traces archéologiques des combats de mai-juin 1940 ou de ceux de la campagne de France de 1944-1945. En revanche des traces nombreuses subsistent des organisations défensives du mur de l’Atlantique, des bases sous-marines allemandes de Saint-Nazaire ou de Lorient. Les aménagements Mulberry du port artificiel d’Arromanches (Normandie) subsistent pour quelques dizaines d’années encore, mais sont considérablement attaqués par la mer et disparaissent rapidement. Ailleurs, d’autres chercheurs ont pu, il y a une trentaine d’années déjà, identifier les lieux de combats du maquis des Glières (Haute-Savoie) en retrouvant un certain nombre de "gisements" de douilles tirées.

Relevé topographique des casemates de la batterie de Longues-sur-Mer, (Calvados), 2013.

© Cyril Marcigny, Inrap et responsable d’opération

La ligne Maginot a longtemps été méprisée à plus d’un titre. Certains chercheurs ont aujourd’hui produit de beaux travaux, notamment Michaël Séramour avec une thèse à l’université de Metz sur les graffitis et fresques des ouvrages de la ligne.

Autre exemple, les débris de chars américains qui jonchent encore certains bois aux alentours de Metz, témoins de la furieuse résistance des Allemands autour de la ville en novembre 1944.

Sur l’ensemble du territoire national, la fouille des appareils alliés abattus alors qu’ils étaient en route, ou revenaient d’Allemagne, est importante également. Compte tenu de l’importance de la guerre aérienne entre 1942 et 1945, c’est par centaines que des appareils sont tombés sur le sol français, souvent immédiatement ferraillés, mais dont certains se sont enfoncés profondément dans la terre. Ainsi, le 23 juillet 1997, les travaux d’aménagement d’une route à Fléville, devant Nancy, permettent de mettre à jour, puis d’identifier, les restes d’un bombardier Lancaster, abattu dans la nuit du 1er au 2 février 1945. Un an plus tard, le 24 octobre 1998, trois anciens membres de l’équipage du Lancaster viennent de Grande Bretagne pour inaugurer un monument en l’honneur de leurs camarades disparus dans la chute et la destruction de l’avion. Aujourd’hui encore, il s’agit d’un lieu de rassemblement de certains anciens membres du Bomber Command, belle preuve de passage de l’archéologie à la mémoire partagée.

Les traces de l’appareil répressif nazi sont aussi nombreuses, mais il faut savoir les chercher. Le camp de Thil-Longwy (Meurthe-et-Moselle), le seul à se situer en zone non annexée, qui comprenait un four crématoire et une usine souterraine où étaient fabriquées certaines des "armes secrètes" nazies, laisse voir, encore aujourd’hui, l’entrée de l’usine enterrée. Peu de vestiges subsistent, en revanche, des camps de travailleurs déportés de l’Est, les Ostarbeiter, souvent originaires d’Ukraine, nombreux autour de la ville de Metz. Mais certaines fondations de baraquements attestent encore de ces camps. Il en va de même pour la vingtaine de camps de prisonniers de guerre soviétiques, construits à partir de novembre 1941 autour de Metz et de Thionville, dont les hommes étaient mis au travail dans les usines sidérurgiques d’Hayange ou d’Hagondange. Quelques éléments de barbelés subsistent encore, ainsi que des lavabos extérieurs, mais ces vestiges sont très fragiles. De même que les riches graffitis des ouvrages de la Ligne Maginot, les peintures murales de certains camps de prisonniers allemands de la fin de la Seconde Guerre mériteraient d’être étudiées, comme celles du camp de Vandoeuvre.

Port-en-Bessin "Le Mont Castel" (14), tranchée en zigzags de la Seconde Guerre mondiale au sommet de la falaise littorale.

© Olivier Morin, HagueDrone

Tout comme pour la Grande Guerre, l’archéologie de la Seconde Guerre mondiale, à travers l’exemple des camps de prisonniers allemands de la période 1944-1947, permet également d’aborder les dimensions d’hygiène, de vie quotidienne et notamment d’habillement, mais aussi de retrouver des traces de distractions.

L’archéologie des conflits contemporains rassemble et présente les traces capitales d’un patrimoine marqué par l’industrialisation des conflits, qui ne méritent pas d’être méprisées. Elle est en phase avec les demandes sociales actuelles, plus tournées qu’auparavant vers la compréhension du vécu et de l’intimité de nos aïeux, ce que savent rendre pertinemment les objets de fouilles quand ils sont bien mis en valeur. Les archéologues anglo-américains ont ouvert la voie en montrant combien les résultats de leurs fouilles sur les conflits contemporains pouvaient susciter d’émotion, sentiment essentiel aujourd’hui pour les visiteurs des anciens champs de bataille.

La quête archéologique permet souvent, en outre, de travailler de manière transversale et pluridisciplinaire, conjointement avec des historiens, des anthropologues, des historiens de l’art, des médecins… Les résultats de ces fouilles, les acquis scientifiques qu’ils permettent, obligent à un regard nouveau sur les deux conflits mondiaux et permettent d’oeuvrer dans le sens d’une mémoire partagée qui dépasse largement la seule mémoire nationale. L’archéologie des conflits récents a ainsi de beaux jours devant elle.

Auteur

François Cochet - Pr (Émérite), Université de Lorraine-Metz - Président du Conseil d’Orientation Scientifique de l’EPCC "Mémorial-Champ de Bataille de Verdun"

En savoir plus

"Paysages en guerre - Paysages de guerre", Les chemins de la mémoire, hors série/2018

Fin d’un monde, début d’un siècle, Jean-François Cochet, Paris, Perrin, 2014 (Prix Louis Marin de l’Académie Sciences morales et politiques), réédition poche Tempus, 2017.

Histoire de l’Armée Française, Jean-François Cochet (avec Rémy Porte), Paris, Tallandier, 2017, édition Poche 2022.

Articles de la revue

-

L’évènement

L’Inrap a 20 ans

Lire la suite -

L’acteur

La DRAC Grand Est

L’archéologie contemporaine est aujourd’hui un domaine de recherche à part entière et une activité scientifique associant de nombreux partenaires et institutions. Parmi eux, et au sein d’une région particulièrement marquée par les combats, la DRAC Grand Est s’affirme comme un acteur primordial. ...Lire la suite -

L’entretien

Identifier les soldats disparus

Les fouilles archéologiques permettent parfois de mettre au jour les restes de soldats disparus. L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) participe à leur identification, comme l’expliquent Chantal Malaisé, responsable du pôle "état-civil militaire", et Marine Meucci,...Lire la suite