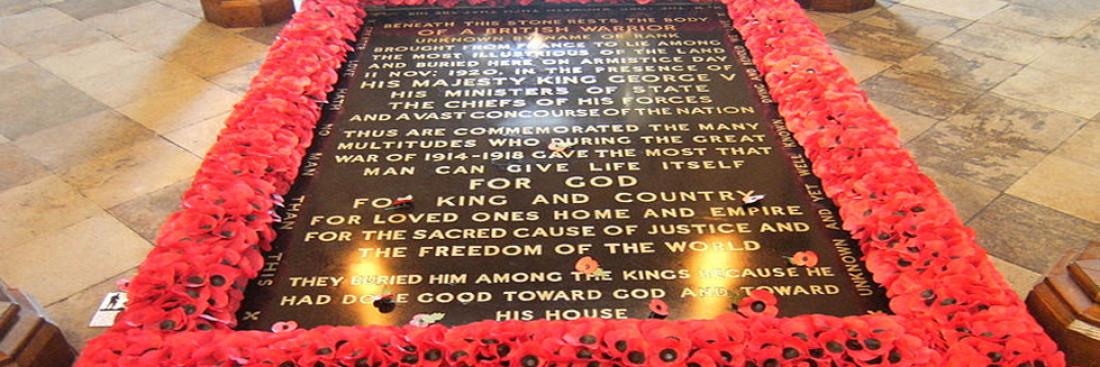

Tombe du Soldat inconnu britannique à l'abbaye de Westminster à Londres. © Licence Creative Commons

Au nom de tous les autres : l'"Internationale" des Soldats inconnus (1916-2004)

Avec des millions de morts et de disparus, la Grande Guerre a fait tomber sur les peuples une chape de douleur qui endeuillait la victoire. En France, de 1918 au milieu des années 1920, ces morts ont envahi l'espace symbolique et affectif de la nation. En témoignent les nombreuses cérémonies, l'édification de monuments aux morts dans les communes et la décision d'honorer un soldat inconnu. Hommage du pays tout entier aux combattants tombés au champ d'honneur et facteur d'unité nationale, l'Inconnu devient un symbole repris par diverses nations alliées.