Centrée à l’origine sur le "parcours de citoyenneté" (recensement à seize ans, enseignement de défense au collège et au lycée, journée défense et citoyenneté), cette mission s’étend maintenant à l’ensemble du parcours scolaire et se prolonge à l’université.

Enseigner la défense et la sécurité nationale, c’est se concentrer sur trois cadres. D’abord le recul historique qui permet de replacer les questions de défense dans un temps plus long : de la menace aux frontières à la menace sans frontières, et donc de la défense des frontières à la défense sans frontières, de l’indépendance nationale à l’autonomie stratégique, de la défense nationale (Livre blanc de 1972 sur la défense nationale) à la défense (Livre blanc de 1994) et à la défense et la sécurité nationale (Livres blancs de 2008 et 2013) . ensuite la France "... au milieu des peuples du monde", dans le contexte des menaces intérieures et extérieures, de ses alliances et de ses engagements, des opérations et actions militaires que ses armées conduisent, d’un continuum de la sécurité intérieure et de la sécurité extérieure, dont la lutte contre le terrorisme est un marqueur majeur . enfin, la défense comme politique publique, c’est-à-dire une autorité politique qui décide, des opérateurs qui exécutent, les moyens que la Nation y consacre, en analysant les dimensions terrestres, aériennes et maritimes, interministérielles, interalliées de la défense.

La question centrale est bien celle de la participation des élèves, futurs citoyens, à la défense et à la sécurité nationale de leur pays. C’est la défense qui interroge d’abord la citoyenneté et non l’inverse. La suspension de la conscription suppose de nouveaux rapports entre citoyens, défense et sécurité nationale : un nouveau contrat de citoyenneté entre la France et son armée.

Classe élémentaire. © Phovoir

Dans le même temps, l’organisation de la défense ne se limite plus au seul cadre national : au nom de traités multilatéraux et d’accords, en particulier européens, la France participe à de multiples opérations extérieures de sécurité internationale, au nom des valeurs qu’elle défend et du droit qu’elle promeut, dans le concert des nations. Les programmes d’histoire et de géographie du collège et du lycée s’inscrivent dans ce cadre. Face à des menaces qui s’affranchissent des frontières, les clivages traditionnels entre défense extérieure et sécurité intérieure s’estompent, et la résistance comme la résilience doivent s’appuyer sur l’ensemble de la communauté nationale.

Le cœur de mission de l’Éducation nationale, dans ce contexte, est bien d’enseigner à l’ensemble des élèves les connaissances et compétences indispensables que recouvrent ces sujets, de consolider ces acquis dans le cadre d’une progression cohérente et d’en vérifier l’acquisition, dans le but de construire une culture de défense partagée. Les programmes officiels et la formation des maîtres en sont les conditions nécessaires.

LA DÉFENSE ET LA SÉCURITÉ NATIONALE AU COEUR DE LA FORMATION DE L’ÉLÈVE-CITOYEN

Les programmes du primaire font une large place à l’éducation morale et civique (EMC). Les repères qui permettent à l’élève de mieux se situer, compte tenu de son âge, dans le temps et l’espace le replacent, ipso facto, dans notre époque et notre pays. Dans le cadre du cycle dit "de consolidation" des apprentissages fondamentaux, l’élève apprend à reconnaître et à respecter les symboles et emblèmes de la République et les traits constitutifs de la Nation française, à situer le territoire français dans l’Union européenne, à replacer les Français dans le contexte européen et la France dans le monde.

Classe de CM2 de l’école Paul Bert. © Laurent Villeret/Picture Tank/Ministère de l'Éducation nationale

En 3e et en 1re, deux modules "défense" étaient clairement identifiés (programmes 2010-2012). Le programme d’ "éducation civique" en classe de 3e consacrait 20% du temps au thème : "la défense et la paix". Les nouveaux programmes d’EMC ont modifié en profondeur cette situation. Non seulement ils ne sont pas articulés avec les programmes d’histoire et de géographie, mais il faut aller chercher les éléments pour enseigner la défense et la sécurité nationale dans les textes. L’absence de référence à un niveau d’enseignement pose également problème. La nécessaire articulation avec les programmes d’histoire et de géographie conduit à préconiser un enseignement en classe de 3e pour que soient enseignés les trois cadres évoqués plus haut.

Dans la dimension "l’engagement", l’intitulé évoque "connaître les grands principes qui régissent la défense nationale". Face à des menaces qui s’affranchissent des frontières (à l’exception des tensions liées aux risques migratoires, qui les renforcent ou conduisent certains États à en inventer de nouvelles), la distinction entre sécurité intérieure et sécurité extérieure s’estompe. L’action militaire extérieure de la France est présentée dans ce contexte. Sous la forme d’une entrée au sein de la rubrique "expliquer le lien entre l’engagement et la

Responsabilité", est mentionnée "la sécurité des personnes et des biens : organisations et problèmes", qui permet de relier la défense et la sécurité nationale.

Dans la dimension "le jugement", au sein de "comprendre que deux valeurs de la République, la liberté et l’égalité, peuvent entrer en tension" sont évoqués les "problèmes de la paix et de la guerre dans le monde et cause des conflits". Il nous appartient de conférer, à ces éléments épars, une cohérence, en les articulant fortement avec les programmes d’histoire et de géographie de la classe de 3e.

Collège Jean-Philippe Rameau, Champagneau- Mont-d’Or. © Philippe Devernay/Ministère de l'Éducation nationale

Au lycée, une partie du programme d’EMC en classe de 1re générale est consacrée à la défense. Il s’agit du thème 4 : "organisation et enjeux de la défense nationale". La "défense nationale" connaît depuis la fin des années 1980 des évolutions et des réformes en profondeur, en réponse aux évolutions du monde qui changent les conditions de la paix comme de la guerre . l’organisation de la défense ne se limite plus au seul cadre national . au nom de traités d’alliance et d’accords, en particulier européens, la France participe à de multiples opérations extérieures de sécurité internationale . la suspension de la conscription, la professionnalisation des armées, la sophistication et les coûts croissants des équipements supposent d’établir de nouveaux rapports entre citoyens, défense et sécurité nationale.

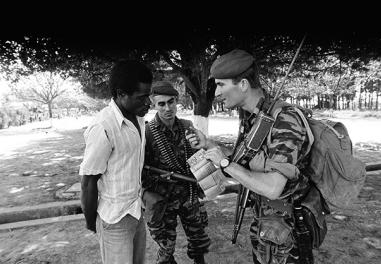

L’analyse, à partir des recherches des élèves, de deux thèmes au choix parmi ceux proposés, permet de nourrir la réflexion sur ces questions : les missions de défense et de sécurité nationale (nouvelles formes d’insécurité telles que le terrorisme, la piraterie et la prolifération des armes et moyens de destruction, la défense globale, la France entre paix et guerre, protection du territoire national et opérations extérieures, la justification des missions internationales des forces armées) . les moyens de la défense (forces françaises, alliances et engagements internationaux de défense, accords bilatéraux) . les acteurs de la défense (les institutionnels, les citoyens, l’information, les métiers de la défense, la réserve militaire, la féminisation des armées, les débats en cours tels que la notion d’éthique militaire, le respect des règles de droit).

DES NOUVELLES NOTIONS DANS LES PROGRAMMES D’HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE

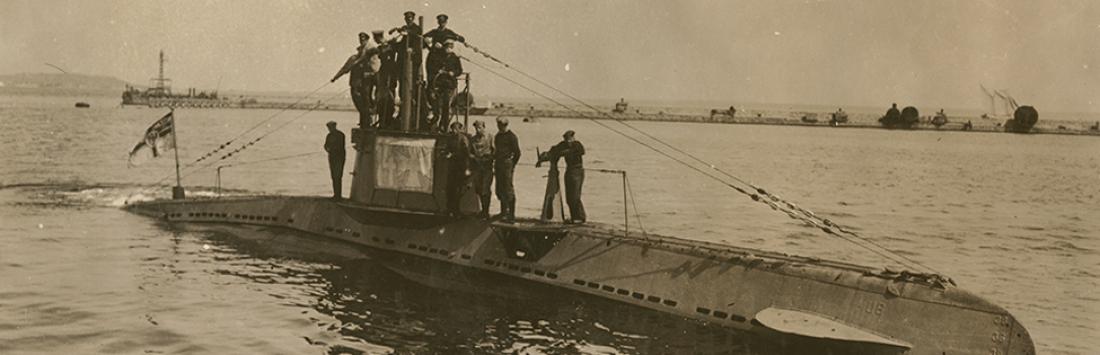

Au collège en 4e, le programme d’histoire permet d’étudier "la Révolution, l’Empire et la guerre". Il évoque aussi la généralisation du sentiment national en Europe. Il permet de comprendre une forme de renaissance de ce sentiment aujourd’hui. Le programme de géographie, consacré à la mondialisation, est fort heureusement articulé à partir d’une question consacrée à "Mers et océans : un monde maritimisé" par une étude des ports, des littoraux et des échanges maritimes, du rôle stratégique des détroits, ouvrant un champ de réflexion sur la géostratégie maritime.

En 3e, le programme d’histoire qui part de la Grande Guerre pour aboutir aux conflits de notre temps prend en écharpe les deux conflits mondiaux, les totalitarismes, et englobe l’étude des opérations (Stalingrad, la guerre du Pacifique) à partir de cartes. Il se poursuit par la guerre froide et les grandes lignes de force de la géopolitique mondiale depuis le début des années 1990, dessinant ainsi le contexte des intérêts de puissance et de défense de la France. En 3e toujours, le programme de géographie traite de "la France dans le monde d’aujourd’hui". Il situe la France métropolitaine et ultramarine dans le monde et introduit la notion de "puissance" qui pourra être utilement explicitée et déclinée, tant pour la France que pour l’Europe. Il présente l’Union européenne comme un pôle économique majeur "appuyé sur la puissance financière de l’euro, mais dont le rôle diplomatique et militaire reste limité".

Collège Michelet, Vanves. © Xavier Schwebel/Picture Tank/Ministère de l'Éducation nationale

Ainsi, les bases du raisonnement historique, géopolitique et stratégique, mais aussi les enjeux politiques, matériels et moraux de la défense sont envisagés. De façon plus générale, les programmes d’histoire et de géographie englobent le passé récent, et donnent ainsi aux élèves les clés de compréhension des conflits actuels et de la construction, difficile et inachevée, de la paix dans le monde. Au collège, c’est et ce n’est que sur cette base disciplinaire (histoire, géographie et EMC), adossée à nos programmes, que se construiront des enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) : la défense et la sécurité nationale, sous tous ses aspects, y aura la place que les enseignants sauront lui donner.

Les programmes des différentes filières des lycées (générale, technologique et professionnelle) traduisent une présence plus nette des questions de défense et de sécurité nationale, comme une articulation plus poussée avec les programmes d’histoire et de géographie (programmes 2010-2012, révisés en 2013).

En 1re générale, le thème 2 d’histoire-géographie traite de "la guerre au XXe siècle" : les deux guerres mondiales, la guerre froide, les nouvelles conflictualités depuis 1990 (un conflit armé : la guerre du Golfe . un lieu : Sarajevo . un acte terroriste : le 11 septembre 2001). Les programmes d’histoire sont concentrés sur le passé récent, et confortent ainsi la compréhension, par les élèves, des conflits actuels.

Le programme d’histoire des terminales S, ES et L a pour thème "regards historiques sur le monde actuel". Le thème 1 traite, au choix, de "l’historien et les mémoires de la Seconde Guerre mondiale" ou "l’historien et les mémoires de la guerre d’Algérie". Ainsi et à titre d’exemple, l’étude de l’histoire de la Résistance (en 1re) et des mémoires de la Résistance (en terminale) permet-elle d’une part de distinguer l’histoire comme démarche et la mémoire comme objet d’histoire, d’autre part d’analyser l’histoire de la Résistance depuis 1945, et de celle des mémoires, emboitées et concurrentes, telles qu’elles apparaissent de nos jours.

Le thème 2 en section S, 3 en ES et L traite des "grandes puissances et conflits dans le monde depuis 1945", "les chemins de la puissance" (les États-Unis et le monde depuis 1918/1945, la Chine et le monde depuis 1919/1945), "un foyer de conflits" (le Proche et le Moyen-Orient, un foyer de conflits depuis la fin de l’Empire ottoman/la Seconde Guerre mondiale).

Les enjeux de défense et de sécurité y sont abordés en relation avec l’actualité de ces questions. Le thème de géographie de terminale des séries générales "Approche géostratégique des mers et des océans" s’inscrit également dans cette démarche.

Dans les filières technologiques, les lycéens, selon leur section, ont le choix entre plusieurs sujets parmi lesquels : "vivre et mourir en temps de guerre". Par ailleurs, "l’Europe, un espace marqué par deux conflits mondiaux" est une question obligatoire pour les élèves de 1re "sciences et techniques du management et de la gestion" et "sciences et technologies de la santé et du social".

Classe de lycée. © Sophie Brandstrom/Ministère de l'Éducation nationale

En lycée professionnel, le programme d’éducation civique de 1re "insiste particulièrement sur le devoir de défense". En terminale, le chapitre d’histoire "le monde depuis le tournant des années 1990" évoque l’effondrement du modèle soviétique en insistant sur les "crises qui marquent le début de cette nouvelle période" : génocides en Afrique et en Europe, terrorisme, guerres contre le terrorisme, responsabilité internationale de la France et conscience de ses citoyens. En CAP, le thème 4 du programme d'histoire ("Guerres et conflits en Europe au XXe siècle") permet d’y présenter les enjeux de la défense et de la sécurité nationale.

Il y a donc, dans les programmes scolaires, une matière riche et diverse, organisée selon une progression qui amène l’élève aux connaissances et compétences de défense et de sécurité nationale indispensables à l’exercice de ses devoirs de citoyen, d’acteur économique, social, culturel ou environnemental, à partir du socle des valeurs françaises et républicaines que l’École promeut. Les programmes permettent dès lors d’enseigner le recul critique, la distance par rapport à l’événement, la responsabilité du citoyen en devenir. Là aussi, la réflexion, la compréhension, l’acceptation de la complexité qui sont le fondement de l’éducation à la défense et à la sécurité nationale permettent de progresser dans l’éducation du jeune citoyen : ne pas accepter sans discuter, confronter, comprendre.

Encore faut-il que les enseignants d’histoire, de géographie et d’éducation civique, mais aussi ceux des autres disciplines, soient préparés à enseigner ces notions et que celles-ci soient bien identifiées. Cette exigence est d’autant plus cruciale que le remplacement des Instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) par les Écoles supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE) a pu remettre en cause les acquis antérieurs en la matière.

LA DÉFENSE ET LA SÉCURITÉ NATIONALE DANS LA FORMATION INITIALE DES ENSEIGNANTS

L’Inspection générale de l’Éducation nationale a, à la demande du directeur général de l’enseignement scolaire, élaboré en 2012 un référentiel destiné à fournir aux nouvelles ESPE une base de travail. Ce document a été diffusé aux ESPE et a commencé à être utilisé dans un certain nombre d’entre elles, à compter de la rentrée universitaire 2013. Le travail proposé est destiné à accompagner les professeurs et personnels de l’éducation engagés dans un travail de formation générale portant sur les questions militaires, de défense et de sécurité nationale. Il s’articule en quatre moments de deux heures chacun et un moment de restitution et d’études de cas.

Formation de futurs enseignants en École supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE). © Xavier Schwebel/Ministère de l'Éducation nationale

L’étude porte en premier lieu sur "l’importance du fait militaire dans l’histoire nationale", à travers les rendez-vous de la guerre et de la Nation, le rôle et la place de l’Armée et de la Marine dans le rayonnement de la Nation, la place des armées dans la défense et la sécurité nationale. Il s’agit d’étudier la défense comme une politique publique, dans une perspective historique, dans la longue durée d’une organisation et d’une institution, avec des éléments de comparaison dans l’espace et dans le temps et des vues en coupe sur les armées de Terre, de l’Air, la Marine nationale et la Gendarmerie nationale. L’étude débouche sur une analyse des fondements contemporains de la défense et de la sécurité nationale.

"Du lien Armées-nation aux relations entre la défense et la société", c’est sur la défense dans son environnement politique, social et culturel que l’on met ensuite l’accent (missions, histoire, traditions militaires). La question de la participation des Français à la défense et de la participation des Armées à l’émergence de la citoyenneté y tient une place centrale. Les relations entre l’École et l’Armée y sont étudiées. Les influences entre le fait militaire et la littérature, la philosophie, les arts et les sciences font l’objet d’utiles rapprochements.

"Nouveaux cadres, nouvelles références : la France dans son environnement de défense et de sécurité nationale (des années 1970 à nos jours)" se fonde sur l’évolution des risques et de la structuration de la vie internationale et analyse les fondements contemporains de la défense de la France, dans l’esprit des évolutions essentielles que traduisent les Livres blancs successifs. Les questions de défense et de sécurité nationale sont étudiées au prisme des risques majeurs, des armes de destruction massive, de la résilience nationale.

La dernière partie du travail porte sur les aspects les plus récents de la problématique française de défense et de sécurité nationale : "Gouverner par gros temps. Comment organiser la sécurité de la Nation ?", en évoquant le cadre, le contexte et les acteurs qui composent l’architecture française de défense et de sécurité, ainsi que l’émergence d’une nouvelle culture de gouvernement en la matière, à partir de la continuité de la vie nationale comme objectif, les opérations extérieures comme prolongement, la dissuasion comme assurance ultime.

L’ouvrage édité en décembre 2013 sous la forme d’un dvddoc intitulé Enseigner la défense permet de conforter l’enseignement par une mise au point académique et des propositions de mise en œuvre. Le portail national comprend également, sous l’autorité de l’Inspection générale, des références très à jour sur les questions de défense et de sécurité nationale. La formation continue des enseignants, si elle est un devoir pour chacun d’entre eux, doit enfin s’adosser à des formations dont les corps territoriaux d’inspection sont, dans les académies, les premiers responsables, en particulier au sein des "trinômes académiques". Il convient que ces formations soient mises à la fois en relation entre elles et en cohérence, au plan national, par l’Inspection générale.

Tristan Lecoq - Inspecteur général de l’Education nationale - Professeur des universités associé (histoire contemporaine) à l’Université Paris Sorbonne