Les journaux des marches et opérations de la Première Guerre mondiale

Les journaux des marches et opérations de la Première Guerre mondiale

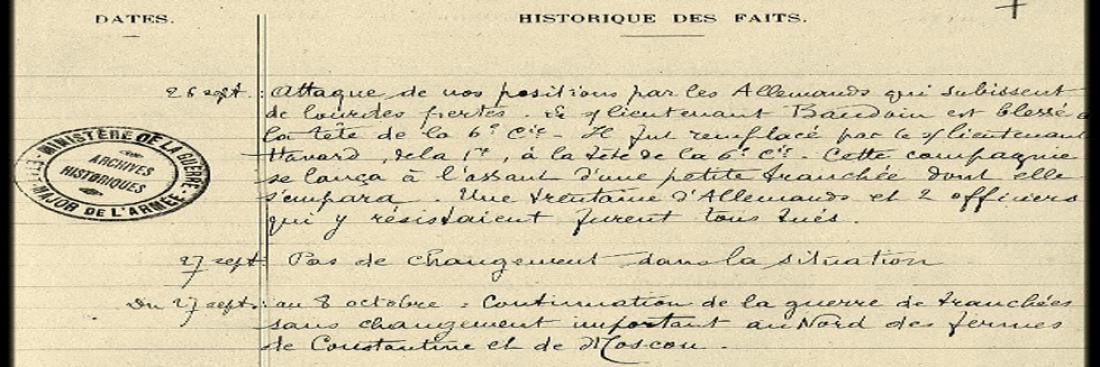

Le 11 novembre 2008, l'ensemble des journaux des marches et opérations des unités des armées engagées dans la Première Guerre mondiale a été mis en ligne sur le site "mémoire des hommes" (1). Ces documents d'archives, qui retracent l'activité de ces unités au jour le jour, constituent une source remarquable pour les chercheurs.