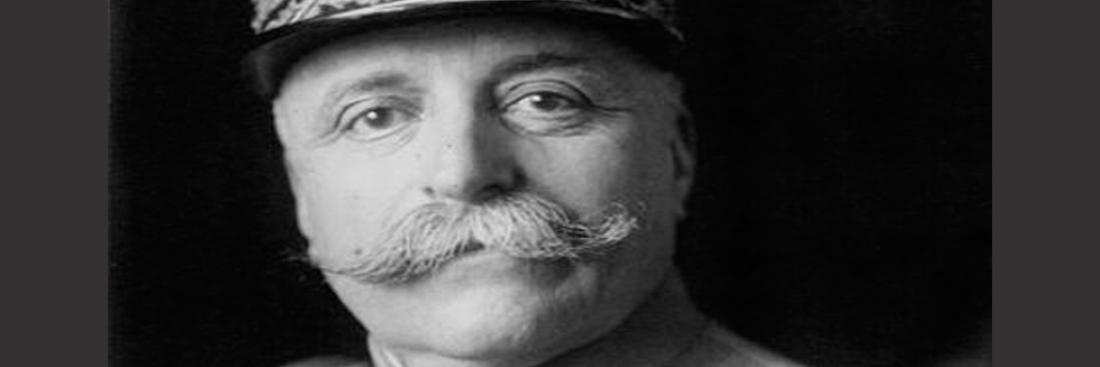

Guillaumat et la défense de Paris

Parallèlement à la mise en garde des armées alliées, visant en particulier la défense éloignée de Paris, on avait organisé, en toutes éventualités, la défense rapprochée de la capitale.

Le général Guillaumat, rappelé d' Orient, fut spécialement chargé de cette dernière mission. Le 15 juin, au cours d' une conférence réunie au grand-quartier-général des armées alliées, à Bombon, sous la présidence de M. Clemenceau, les attributions de chacune des autorités militaires intéressées à la question furent définies et délimitées.