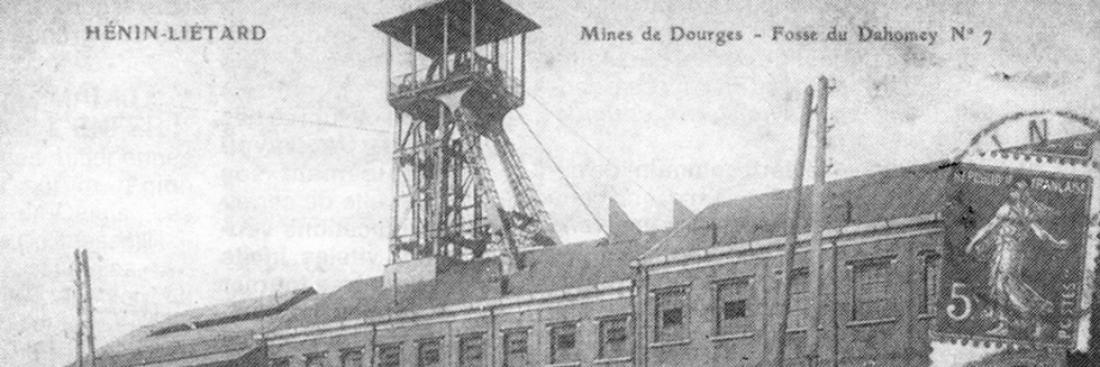

27 mai - 9 juin 1941. La grève des mineurs du Nord-Pas-de-Calais

En mai 1940, l'Allemagne lance son offensive à l'Ouest. Après avoir envahi la Hollande et la Belgique, elle jette ses troupes sur le Nord de la France où celles-ci commettent de terribles exactions sur les populations, à Aubigny-en-Artois, à Courrières, à Oignies, à Ostricourt...