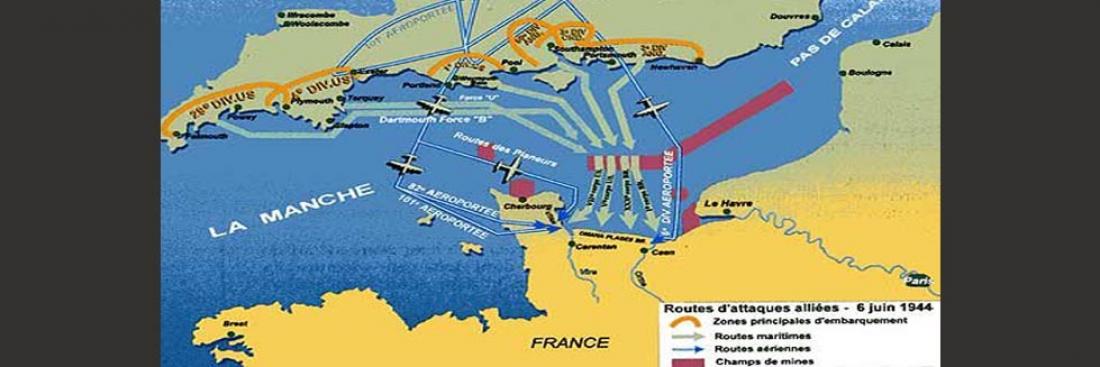

Les opérations alliées du Débarquement. © SGA/DMPA

L'opération Neptune est la phase d'assaut de l'opération Overlord.

Neptune est la phase d'assaut du Débarquement destinée à exécuter, en partant du Royaume-Uni, une opération ayant pour but d'assurer sur le continent un établissement d'où pourront être développées, ultérieurement, des opérations offensives. Cette zone devra comprendre des possibilités portuaires suffisantes pour soutenir une force de 26 à 30 divisions et permettre son accroissement par des forces d'exploitation sur la base de trois à cinq divisions par mois."