Conflit d’un type nouveau, la Grande Guerre se distingue aussi du point de vue dont la société française en a construit et entretenu le souvenir public. Les monuments aux morts érigés dans les 36 000 communes du pays et auxquels répond à Paris le Soldat inconnu inhumé sous l’Arc de Triomphe ; le rituel du 11 Novembre accompli par les communautés locales devant les monuments comme par les plus hautes autorités de l’État devant l’inconnu : autant d’éléments d’un système commémoratif cohérent. Mis en place en quelques années seulement, celui-ci imprime fortement sa marque dans le temps et dans l’espace collectif.

Cette commémoration se signale aussi par la durée de son empreinte. Les célébrations du centenaire viennent encore de témoigner de son caractère mobilisateur, en dépit du fait que les derniers témoins directs du conflit ont disparu : ou, plutôt, la mémoire de 14-18 n’est-elle pas de manière constitutive une dramaturgie d’un combat contre l’oubli que la mise en scène publique de la disparition des "derniers poilus" à la fin des années 2000 a contribué à réactiver ?

Concentrer l’étude sur la première année seulement après l’armistice n’a rien d’évident. Il est plus habituel de scruter la mise en place de la commémoration, jusqu’au milieu des années 1920 (lorsque les principaux éléments du système commémoratif sont bien en place) ou à l’échelle de l’entre-deux-guerres. Changer ainsi de focale chronologique permet en revanche de voir peut-être autre chose. Dans cette mémoire en construction, foisonnement des projets et initiatives rapidement abandonnées sont autant de tâtonnements et de ratures permettant d’imaginer d’autres mémoires possibles de la guerre, des voies qui, si elles ne furent finalement pas arpentées, étaient néanmoins ouvertes au sortir de la Grande Guerre. Une façon d’ôter à la commémoration de la Grande Guerre son caractère d’évidence. Au-delà, c’est surtout l’articulation entre une mémoire "célébrative" des vainqueurs et de la victoire, d’une part, et une mémoire des morts et de la perte, d’autre part, qui se donne à lire depuis cet observatoire.

CÉLÉBRER LES VAINQUEURS

La signature de l’armistice ouvre un moment d’intense débat public sur la commémoration de la guerre. Inscription de la mémoire de la guerre dans la pierre de statues et de stèles ou bien dans le calendrier public à travers l’instauration d’un jour dédié : toute une partie des projets évoqués et des manifestations organisées en 1918 a pour objet les vainqueurs, les héros, les soldats de retour du front. À la Chambre des députés, les mois de novembre et de décembre 1918 voient le dépôt et la discussion de nombreux projets de résolutions et de lois concernant les hommages à rendre aux acteurs de la guerre et les moyens de les inscrire dans le temps. Si la question du culte des morts occupe une place centrale dans ces débats, elle n’est pas la seule et il s’agit aussi, plus largement, d’assurer la perpétuation du souvenir du sens même de la guerre et de sa conclusion tels qu’ils sont alors compris.

Défilé des troupes anglaises à l’Arc de Triomphe le 14 juillet 1919, Paris. © Neurdein/Roger-Viollet

Dès le 11 novembre, les députés débattent d’un projet de loi visant à "rendre un hommage national aux armées, au président du Conseil, George Clemenceau, et au maréchal Foch" à travers une inscription permanente dans toutes les écoles et les mairies. Significativement, un amendement des socialistes Bracke et Renaudel proposant que, à la place des "artisans de la victoire" mentionnés dans le texte originel, l’inscription ne fasse mention que de la République, est repoussé. La question d’une exploitation politique de la victoire par un régime républicain, dont les adversaires n’avaient cessé de remettre en cause avant 1914 la capacité à conduire une guerre, est mise de côté : la volonté de prolonger l’Union sacrée pèse ainsi fortement sur ce moment inaugural de la mise en mémoire du conflit. Le caractère républicain de la victoire en est resté jusqu’à aujourd’hui un angle mort.

La discussion d’un second amendement de Bracke et Renaudel illustre une autre des coordonnées de la mémoire publique de la guerre telle que, à la fin des hostilités, elle semble devoir se construire : la place centrale des Alliés, indissociable du sens alors largement donné à la fin de la guerre comme victoire des démocraties sur l’impérialisme. L’amendement demande qu’un second texte, rendant hommage au président Wilson, soit gravé sur les murs de toutes les écoles et mairies du pays. La proposition, élargie à la nation américaine et à tous les autres alliés, sera finalement votée le 20 novembre. Le fait est significatif – plus largement – d’un accord très large sur l’importance de placer la figure collective des Alliés au centre de la représentation de la Grande Guerre que l’on souhaite alors transmettre à la postérité. Il annonce le projet, déposé quelques jours plus tard, de faire de la date du 11 novembre une fête interalliée pour "glorifier l’issue victorieuse de la guerre et commémorer la libération des peuples". Rapprochée des nombreux projets de monuments mettant en scène les Alliés comme protagonistes centraux, cette proposition laisse, elle aussi, entrevoir une autre mémoire possible de la Grande Guerre. Une voie que le reflux rapide de l’exaltation des Alliés et la renationalisation rapide de la mémoire de la guerre vouent à être délaissée dès les premières années de l’après-guerre.

DES "FÊTES DU RETOUR" À LA "FÊTE DE LA VICTOIRE"

À côté de la discussion de projets mémoriels inscrits dans la durée, l’année 1919 est marquée par de nombreuses célébrations d’hommage aux combattants au moment crucial de leur retour. Alors que le 11 novembre 1918, Bruno Cabanes l’a souligné, constitue l’acmé du sentiment de distance que ressentent les soldats à l’égard d’un "arrière" accusé d’indifférence et d’ingratitude, leur réintégration dans le monde civil est un enjeu majeur de la démobilisation. Les manifestations de reconnaissance qui saturent alors l’espace public sont censées, dans le cadre de l’"économie morale de la démobilisation", constituer symboliquement la rétribution – évidemment toujours insuffisante – du sacrifice des soldats et conjurer la division.

Des cérémonies de "retour des régiments" se déroulent ainsi au rythme du processus de démobilisation : les troupes effectuent en sens inverse le chemin qui les a conduites, en août 1914, de leur caserne à la gare locale d’où elles sont parties pour le front. Il s’agit de clore symboliquement le temps de la guerre, non sans satisfaire le fantasme d’un "retour à la normale". Ces fêtes sont aussi le moyen de rendre au retour éparpillé des soldats son caractère d’expérience collective, ce qui permet également aux civils et aux communautés locales de rendre hommage aux combattants. Ce moment – largement fictif – du retour des régiments est aussi l’occasion pour les toutes récentes associations d’anciens combattants de prendre une première initiative en organisant une fête. Ces associations affirment ainsi déjà leur rôle de gardiennes de la mémoire du sacrifice des survivants comme des morts.

Les maréchaux Joffre et Foch en tête du défilé de la Victoire le 14 juillet 1919, Paris. © Neurdein/Roger-Viollet

L’été 1919 est le point culminant des manifestations symboliques de la reconnaissance publique aux combattants. La signature du traité de paix à Versailles, le 28 juin, occasion de nouvelles célébrations collectives, marque une étape cruciale de la sortie de guerre. Le processus de démobilisation, interrompu en avril pour parer à l’éventualité d’une progression de l’armée en Allemagne en cas de refus des conditions imposées à la conférence de la paix, reprend. Les conditions sont réunies pour l’organisation de la "fête de la victoire" à Paris, le 14 Juillet, pendant national des fêtes du retour. Le programme symbolique de la journée est déjà une forme de mise en récit mémoriel de la guerre. Troupes françaises et alliées conduites par les maréchaux Foch et Joffre traversent la capitale de la porte Maillot jusqu'à la place de la République, en passant sous l’Arc de Triomphe avant de descendre les Champs-Élysées, de traverser la place de la Concorde et de défiler sur les grands boulevards. Entre un et deux millions de personnes assistent à ce défilé. Discrétion de la référence républicaine (son seul rappel est le point final du défilé, place de la République), omniprésence de la symbolique interalliée (avec des contingents de toutes les nations alliées) et centralité de l’hommage aux morts – nous y reviendrons – en constituent les traits principaux.

Trois semaines plus tard, la "fête de la reconnaissance nationale", organisée par l’Union française des grandes associations et le gouvernement les 2 et 3 août – anniversaire du début de la guerre –, s’inscrit dans la même perspective. Le 2, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, plusieurs centaines d’enfants des écoles écoutent, en présence de soldats blessés et mutilés, des déclarations du président de la République, du président du Conseil, du maréchal Foch, d’Ernest Lavisse et autres figures politiques et culturelles. La journée du 3 août propage le message de la veille dans l’ensemble du pays. Les préfets diffusent un modèle de cérémonie, apparemment largement repris par les communes : discours du maire, lecture devant la population des déclarations du président de la République et du président du Conseil lors de la cérémonie à la Sorbonne, remise d’un diplôme aux familles des Morts pour la France.

Les enfants de France fêtent les vainqueurs à la Sorbonne, le 2 août 1919. Photographie parue dans le journal Excelsior du 3 août 1919. © Excelsior-L’Équipe/Roger-Viollet

La scénographie de la cérémonie de la Sorbonne – mieux encore que les discours – en dit clairement le sens : témoigner de la reconnaissance du pays aux combattants nécessite aussi, pour la communauté civique, d’assurer à ces derniers que la mémoire de leur sacrifice – d’où la présence spécifique de soldats blessés et mutilés – sera entretenue et préservée dans le temps – c’est le sens de la présence des enfants. La cérémonie n’est autre chose qu’une mise en scène de l’acte de conservation du souvenir du conflit ou, plus exactement, du sacrifice. L’exigence de reconnaissance et le sentiment – symétrique – d’une dette à acquitter sont tels qu’ils doivent d’emblée se donner comme durables : célébrer les vainqueurs revient déjà à construire la mémoire de leur sacrifice. Jay Winter constate qu’à partir de 1914 "la commémoration devint un acte de citoyenneté. Se souvenir, c’était affirmer l’existence de la communauté nationale, son caractère moral".

HONORER LES MORTS

La commémoration des morts est inscrite au cœur des manifestations de reconnaissance rendues aux vainqueurs en cours de démobilisation, au point de tendre à éclipser ces derniers. Clemenceau s’adressant à la Chambre le 11 novembre 1918 attribue ainsi à "nos grands morts" le mérite premier de la victoire. Quelques mois plus tard, les organisateurs de la fête de la victoire du 14 juillet 1919 sont confrontés très pratiquement à la difficulté de ne pas amoindrir la portée de la célébration des vainqueurs par l’hommage aux morts. C’est finalement le choix de l’installation d’un cénotaphe mobile sous l’Arc de Triomphe qui l’emporte : les morts seront ainsi honorés par une foule recueillie au cours de la nuit précédant le défilé ; le lendemain matin, le cénotaphe sera écarté pour laisser passer le cortège triomphal. Il avait même été un temps envisagé que les troupes défileraient silencieusement devant un monument aux morts placé sur les Champs-Élysées.

Le cénotaphe élevé aux « Morts de la Patrie » près de l’Arc de Triomphe, 14 juillet 1919. © Albert Harlingue/Roger-Viollet

Lors de la fête de la reconnaissance nationale, le 3 août 1919, les cérémonies locales accordent très souvent une place centrale aux morts. Par exemple, la municipalité d’Amiens fait défiler les 5 000 enfants des écoles de la ville devant un monument provisoire élevé à la mémoire des disparus. Au cœur même de l’hommage aux vivants se lit ainsi la tendance de la mémoire de la Grande Guerre à se confondre avec le culte rendu aux morts. Ceux-ci se situent au sommet d’une hiérarchie des combattants que les décorations militaires ne déterminent que de manière secondaire, derrière le sacrifice suprême. Lors du volet parisien de la fête de la reconnaissance nationale, le 2 août 1919, Léon Robelin déclare ainsi : "les morts […] plus que les vivants encore, ont assuré la pérennité de la patrie".

Le destin d’une proposition de résolution déposée à la Chambre en novembre 1918 en vue de réunir dans un livre d’or toutes les citations de la guerre est également significatif. Lorsque ses promoteurs demandent que les citations attribuées pendant la guerre soient inscrites sur le livre d’or des Morts pour la France alors en projet, le rapporteur répond : "nous avons pensé que la plus belle des citations était aussi la plus égalitaire : "Mort pour la France". Nous ne voulons ajouter rien d’autre sur le livre d’or à cette simple et émouvante mention". La mort, dans la mémoire de la Grande Guerre, ne nivelle pas seulement la hiérarchie militaire (les distinctions de grades sur les monuments commémoratifs sont moins présentes qu’après les conflits précédents) mais l’héroïsme même. Le 1er octobre 1919, la "loi établissant dans chaque commune un mémorial de la Grande Guerre" prévoit bien la fourniture par l’État aux communes d’un registre contenant les noms, citations et blessures de tous ceux ayant pris part à la guerre. Cette loi repose encore sur l’idée d’une commémoration étendue à tous les militaires "ayant pris part aux opérations de la campagne de 1914-1918" et non focalisée sur les seuls morts. Significativement, elle était destinée à ne guère être appliquée.

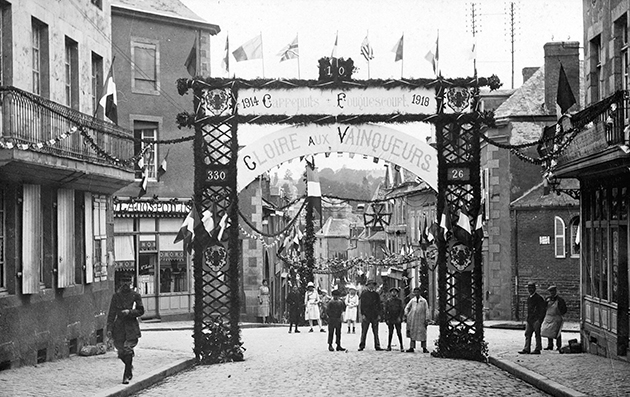

Arc de triomphe des communes de Carrépuis et Fouquescourt dans la Somme pour célébrer la victoire, été 1919. © Roger-Viollet

"DES LABORATOIRES DE LA COMMÉMORATION"

De fait, les cérémonies de reconnaissance liées au contexte du retour des combattants et à la démobilisation en 1919 ont pu constituer des laboratoires de la commémoration. Le cénotaphe de la fête de la victoire du 14 juillet 1919 annonce les monuments aux morts de même que les hésitations des organisateurs quant à la place à accorder au silence au cœur de la fête résonnent avec l’importance que la minute de silence est appelée à prendre dans la liturgie des cérémonies du 11 Novembre dès les années 1920.

Bien sûr, fêtes du retour et discussions législatives ne constituent que la partie la plus visible d’un mouvement plus profond qui s'ancre aussi dans les territoires avec l'apparition de cérémonies locales. En effet, l'année 1919 voit se multiplier les inaugurations de monuments aux morts issus d’initiatives des maires ou d’autres personnalités et de souscriptions publiques.

La mobilisation est d’autant plus forte que les monuments constituent une forme de tombe de substitution alors que les disparus dont le corps n’a pu être identifié se comptent par centaines de milliers. Les cérémonies d’inauguration de ces monuments, dont beaucoup se déroulent le 11 novembre 1919, constituent la première esquisse du rituel commémoratif appelé à scander dans tout le pays, et autour de ces mêmes monuments, les anniversaires de l’armistice durant l’entre-deux-guerres et au-delà.

À l’issue de l’année 1919, la question de l’institution nationale d’une date annuelle pour la commémoration de la guerre reste pourtant ouverte. La création d’une commémoration le 11 novembre est certes envisagée dès novembre 1918. Mais ce qu’il s’agit alors de commémorer, c’est la victoire, non bien sûr en une exaltation militariste mais en une célébration interalliée du triomphe des démocraties. Un an plus tard, la date du 11 novembre semble délaissée par le législateur. Soucieux de ne pas multiplier les jours fériés dans un contexte économique délicat, celui-ci prévoit alors que les communes organiseront tous les 1er ou 2 novembre (jours de la Toussaint et de la Fête des morts) une cérémonie consacrée "à la mémoire et à la glorification des héros morts pour la patrie […] organisée par la municipalité avec le concours des autorités civiles et militaires". Ce n’est qu’en 1922 que les anciens combattants obtiendront que soit déclaré fête nationale le 11 Novembre. Mais la signification de ce 11 novembre sera alors tout autre de celle envisagée en 1918. Le 11 Novembre des anciens combattants, celui qui s’est imposé, sera focalisé sur l’entretien du souvenir de leurs camarades disparus.

Décoration de la rue de Turbigo pour les fêtes de la Victoire en juillet 1919. Photographie parue dans le journal Excelsior du 13 juillet 1919. © Excelsior-L’Équipe/Roger-Viollet

Près d’un an après la fin des combats, le vote de la "loi relative à la commémoration et à la glorification des morts pour la France au cours de la Grande Guerre" répond à une préoccupation largement présente dans la société française depuis 1916 au moins. Le texte prévoit notamment le dépôt au Panthéon de registres comportant les noms de tous les Morts pour la France ; la remise par l’État à chaque commune d’un livre d’or rassemblant les noms des morts, nés ou habitant dans la commune ; l’érection d’un monument national commémoratif des Morts pour la France à Paris ou aux environs ; l’attribution aux communes d’aides aux initiatives prises pour glorifier les Morts pour la France ; l’organisation – déjà évoquée – par les municipalités, tous les 1er ou 2 novembre, d’une cérémonie à la mémoire des morts. Plusieurs dispositions ne seront pas appliquées, signe que le "travail culturel" (Daniel Sherman) de construction de la mémoire n’est encore que partiellement accompli. Mais, déjà, la tendance vers une réduction de la mémoire publique de la Grande Guerre à la seule mémoire des morts s’affirme nettement.

Entre les voies possibles d’une mémoire d’exaltation de la nation par ses hauts faits, d’une mémoire de légitimation politique du régime républicain ainsi que du sens du combat et d’une mémoire de recueillement et de consolation des endeuillés, l’orientation générale du sens de la commémoration de la Grande Guerre était déjà établie.

Victor Demiaux, docteur en histoire, directeur de cabinet du président de l’EHESS