La guerre d’Algérie dans le cinéma français

Sous-titre

Par Sébastien Denis, professeur en histoire, cinéma et médias à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

La guerre d’Algérie a très souvent été représentée au cinéma. Cette abondante production cinématographique traduit précocement les débats qui animent la société française sur la légitimité du conflit et illustre ses représentations. Il faut toutefois attendre le début du XXIe siècle pour que le vécu et le point de vue des populations algériennes apparaissent progressivement à l’écran.

On aurait tort de penser que la guerre d’Algérie a été peu représentée, comme on le lit ou l’entend souvent dans la presse – à peu près à chaque fois qu’un film sur le sujet sort en salles. En fait, cette « guerre sans nom », nommée tardivement par l’État français (en 1999 seulement), a été assez souvent montrée à l’écran, et des films très récents prouvent, qu’au lieu de s’estomper avec la disparition des combattants français, la guerre d’Algérie fait toujours plus retour dans l’espace public.

Ce court texte vise à aborder les représentations filmiques de la guerre d’Algérie en France ; il devrait être idéalement complété par un article similaire sur les représentations de la guerre d’indépendance côté algérien, de manière à comprendre comment un même conflit peut être mis en images de manières très différentes. En effet, la guerre d’Algérie apparaît, dans les films français, comme un problème franco-français ne prenant que peu en compte les Algériens eux-mêmes ; tandis que les films algériens prennent la guerre d’indépendance comme le point de départ héroïque de la jeune République en 1962.

La cour d’une école primaire à Alger.

© Auteur inconnu/ECPAD/Défense

La guerre d’Algérie a été asymétrique sur le terrain, l’une des plus grandes armées du monde déployant en permanence, à partir de 1956, plus de 400 000 hommes sur les trois départements d’Algérie (2 millions d’hommes sur la durée du conflit), tandis que l’Armée de libération nationale, bras armé du Front de libération nationale, n’a pas compté plus de 70 000 soldats. La guerre d’Algérie dans les fictions françaises reproduit massivement, probablement sans que les cinéastes (de gauche comme de droite) en soient pleinement conscients, cette asymétrie structurelle au niveau des représentations : jusqu’à une période récente sur laquelle on reviendra, seuls les Français impliqués dans le conflit, en particulier les appelés, les soldats d’active, ainsi que les « Européens d’Algérie », ont été montrés, rejetant les Algériens, pris globalement comme des « autres/ennemis », dans un invisible contre-champ redisant, parfois encore aujourd’hui, une asymétrie coloniale dans les représentations.

Le temps de la « non-guerre » d’Algérie

Entre le 1er novembre 1954 et le 5 juillet 1962, dates « officielles » du début du conflit et de l’indépendance de l’Algérie, de nombreux films de propagande ont été réalisés en France, la plupart pour justifier la présence française en Algérie. Sans qu’on puisse ici traiter des images télévisuelles de l’Algérie, de nombreux films « documentaires » ont été financés par le Gouvernement général de l’Algérie, puis la Délégation générale du Gouvernement en Algérie, net par le Service cinématographique des Armées (qui dépend rapidement du 5e bureau, Action psychologique), côté militaire, afin de montrer l’action de la France en termes de construction d’écoles, de routes et de développement industriel et commercial. Il s’agissait également de cacher la guerre en cours ainsi que l’absence d’actions antérieures au profit des populations locales, les « musulmans ».

Cette vaste production audiovisuelle, au profit des pouvoirs civil comme militaire, ne montre que le versant positif de l’action française, grâce aux « képis bleus » et à la « pacification » (des actions de ratissage et de regroupement présentées comme favorables aux populations). C’est une « non-guerre » qu’il s’agit de mettre en avant, dans laquelle l’ennemi est invisible et l’armée française irréprochable, la guerre « réelle » n’apparaissant que dans quelques rares films d’instruction militaire.

Du côté de la fiction, les « événements », irreprésentables pour des raisons de censure, ont été tout de même évoqués. On peut noter des films « de gauche », qui montrent le conflit comme une sorte de cancer métaphorique (en particulier dans Cléo de 5 à 7 de Varda en 1961, qui traite justement du cancer d’une femme en le reliant à la guerre d’Algérie, ou dans Adieu Philippine de Rozier en 1961), et des films « de droite » comme Les Distractions (Dupont, 1960) qui montre, sous un angle tragique, des « soldats perdus » revenus d’Algérie et ne réussissant pas à se réinsérer dans la société française. Signe d’une difficile conciliation entre le représentable et l’irreprésentable, les films les plus engagés ont des problèmes de censure, comme La Belle Vie (Enrico, 1961, censuré jusqu’en 1963), lui aussi sur un ancien d’Algérie ne parvenant pas à se réinsérer mais avec une perspective critique, et Le Petit Soldat de Godard (1961, censuré jusqu’en 1963), film ambivalent dénonçant autant, sinon plus, le Front de libération nationale (FLN) que la France. D’autres films enfin – qui n’ont pas de problèmes de censure – sont au contraire soutenus par l’État, ou bien ne sont pas bloqués, parce qu’ils donnent une image positive d’aventure comme Sergent X (Borderie, 1959), une image négative de fanatiques de l’Organisation de l’armée secrète, comme Le Combat dans l’île (Cavalier, 1961), ou bien parce qu’ils visent, comme Les Oliviers de la justice (Blue, 1962), à expliquer aux « pieds-noirs » qu’ils ont vocation à rester en Algérie une fois la guerre finie.

Seuls quelques films militants réalisés en Tunisie ou en Algérie par des cinéastes de gauche (Vautier, Panijel, Le Masson…), interdits et diffusés de manière marginale, proposent alors un contre-champ dans lequel les Algériens sont au cœur du propos.

Du mutisme à la libération des mémoires

À partir de juillet 1962, signe d’un mutisme ordonné par le pouvoir (le général de Gaulle prononçant parallèlement des amnisties), le cinéma français évoque la guerre d’Algérie de manière métaphorique, sans pouvoir en montrer toute l’horreur : un film comme Muriel ou le temps d’un retour de Resnais (1963) traite à nouveau de l’Algérie comme un cancer pour la société française, détruite et reconstruite, à l’image de la ville de Boulogne-sur-Mer dans laquelle le film est tourné, sur les bases pourries d’un acte in-montrable, à savoir la torture. En 1964, dans Les Parapluies de Cherbourg, Jacques Demy utilise de la même façon le conflit comme le moteur de la destruction d’un couple qui apparaît là encore comme l’allégorie de la fracturation de la société française. Mais ce qui ressort est le mutisme de héros français confrontés à l’explosion de leurs codes moraux et de leur réalité quotidienne.

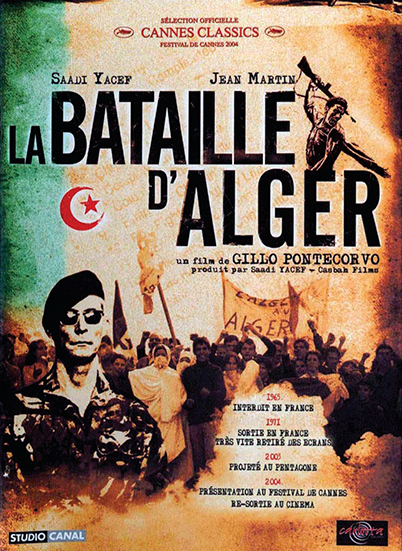

La Bataille d’Alger, Gillo Pontecorvo, 1966. © Collection ChristopheL

Après cela, le cinéma français se tait pour l’essentiel. Le non-dit gagne : la « boîte à chagrins » (de Gaulle) se referme. Tout juste note-t-on, dans l’immédiat après-mai 68 le film Elise ou la vraie vie (Drach, 1971) qui traite de la guerre du côté des ouvriers algériens en France, alors que des films algériens comme Le Vent des Aurès (Lakhdar-Hamina, 1965) et des films internationaux comme La Bataille d’Alger (Pontecorvo, 1966) ou Les Centurions (Robson, 1966), montrent une véritable guerre.

En 1972, commence une décennie très différente de la précédente pour la monstration de la guerre en France. Avec Avoir vingt ans dans les Aurès (Vautier, 1972) et RAS (Boisset, 1973), ces cinéastes de gauche (respectivement Parti communiste français et Ligue communiste révolutionnaire) souhaitent rouvrir la boîte trop rapidement refermée et laisser place à la parole des appelés, sur une base « documentaire » (les cinéastes revendiquant des témoignages nombreux comme base de leurs films). Étrangement, pour des cinéastes de gauche (et en particulier pour Vautier qui a filmé pour le FLN pendant la guerre), les Algériens continuent d’être très peu représentés dans ces films, au profit des questions de conscience des soldats : réfractaires pour l’essentiel, ils sont « matés » par l’autorité militaire puis se rebellent.

Ces deux films revalorisent la parole des « sans-grade » face à une autorité jugée responsable de la casse d’une génération. La Question (Heynemann, 1977) commence à évoquer frontalement la torture – mais c’est à travers la personne du journaliste français Henri Alleg, et non des Algériens, qu’elle est traitée. Des films de droite semblent répondre à ce discours de gauche, valorisant d’autres mémoires jugées elles aussi légitimes : celles des militaires de carrière et des pieds-noirs.

C’est Pierre Schoendoerffer qui prend en charge la mémoire des militaires d’active. Lui qui avait suivi la guerre d’Indochine pour le Service cinématographique des Armées et réalisé La 317e section en 1964, conçoit L’Honneur d’un capitaine (1982), qui traite d’un capitaine mort au combat en Algérie, accusé de crimes par un intellectuel de gauche sur un plateau de télévision, et réhabilité par sa veuve et ses anciens subalternes. Visant à laver la réputation de l’armée entière, Schoendoerffer entend démontrer la justesse du combat et des valeurs de l’armée en Algérie, au risque d’une certaine falsification ; mais il dépeint toutefois la réalité de soldats abandonnés par le pouvoir politique et militaire et laissés à des choix cornéliens.

Extrait du film L’Honneur d’un capitaine, Pierre Schoendoerffer, 1982.

© NANA PRODUCTIONS/SIPA PRESS

Côté pieds-noirs, c’est Alexandre Arcady qui incarne en quelque sorte l’équivalent de cette mémoire refoulée des acteurs du conflit. Dans Le Coup de Sirocco (1979), porteur d’une certaine « nostalgérie », il évoque le passé colonial de manière positive et laisse de côté les « musulmans ».

Des représentations complémentaires

Durant cette longue période, on voit les mouvements précédents perdurer, et d’autres émerger. Le traumatisme reste essentiellement franco-français, autour de la mémoire des appelés, des militaires et des pieds-noirs, au détriment des Algériens. Mon colonel (Herbiet, 2006) ou Des hommes (Belvaux, 2020) sont centrés sur les problèmes moraux et psychologiques générés par le conflit sur les appelés ou rappelés ; L’Ennemi intime (Siri, 2007) également, même s’il apporte une dimension bien plus spectaculaire à la guerre et s’intéresse plus aux Algériens.

Les Roseaux sauvages (Téchiné, 1994) ou Un balcon sur la mer (Garcia, 2010) montrent les répercussions du conflit en France. Même l’approche documentaire de Bertrand Tavernier dans La Guerre sans nom (1991) est centrée sur les seuls appelés et militaires métropolitains. Les Algériens sont les grands absents du cinéma sur la guerre d’Algérie, même quand les films sont historiquement justes. Des ouvertures existent à la télévision, avec Les Frères des frères (Copans, 1992) sur les "porteurs de valises » du FLN, Nuit noire sur le massacre du 17 octobre 1961 (Tasma, 2005) ou encore Harkis (Tasma, 2006), qui décrit les conditions de vie pénibles d’un camp de harkis dans le sud de la France au début des années 1970. En 2005, Philippe Faucon réalise l’impressionnant La Trahison sur les harkis également, tourné intégralement en Algérie ; et, en 2009, sort le premier film de genre sur la guerre, Djinns de Hubert et Sandra Martin, qui propose une vision fantasmatique de la guerre dans un bordj. Les documentaires co-réalisés par les historiens Benjamin Stora (2001, 2012, 2022) ou Raphaëlle Branche (2012, 2022) prennent également en compte de manière croissante les populations algériennes.

Des hommes, Lucas Belvaux, 2020.

© DR

En fiction, un mouvement apparaît, issu de réalisateurs franco-algériens, qui donne une place bien plus importante aux populations locales. Rachid Bouchareb est central dans ce mouvement, avec une esthétique inspirée du cinéma américain. Indigènes (2006) met en place les différents éléments précédant la guerre d’Algérie ; Hors-la-Loi (2010) traite de la guerre d’Algérie en France et des relations entre le FLN, le Mouvement national algérien et la police. Avec cette nouvelle spectacularité historique (qu’on retrouve dans L’Ennemi intime déjà cité) on arrive, qu’on aime ou non ce type de film, à une guerre d’Algérie somme toute banale car c’est désormais une « vraie » guerre et de « vrais » Algériens parlant arabe qu’on voit et qui n’avaient jamais été montrés de cette manière.

Damien Ounouri, né d’une mère française et d’un père algérien, part vivre à Alger et réalise en 2012 un film très original intitulé Fidaï (soldat), dans lequel il filme son grand-oncle, qui a tué quelqu’un en France pendant la guerre d’Algérie parce que le FLN le lui a demandé. Il met en parallèle la vie en Algérie aujourd’hui, et le souvenir de la guerre d’indépendance, filmés sous une forme documentaire, d’une part, et la reconstitution de l’exécution filmée sous une forme fictionnelle, d’autre part. Un des films les plus intéressants sans doute sur la guerre d’Algérie et ses suites est L’Oranais de Lyes Salem (2014), qui raconte la vie d’un Algérien ordinaire devenu héros et faisant face aux problèmes générés par le pouvoir colonial, puis par le pouvoir algérien après l’indépendance. Ce mouvement s’élargit, comme on le voit en 2022 avec De nos frères blessés d’Hélier Cisterne, qui s’intéresse autant à un pied-noir pro-FLN qu’aux Algériens eux-mêmes. Aussi, cette guerre asymétrique est-elle en train de progressivement changer de forme dans les représentations, prenant en compte le « mixte franco-algérien » (Gallissot) qui compose en partie la France d’aujourd’hui, permettant peut-être l’avènement d’un traitement filmique plus symétrique et historien, dans lequel les mémoires, l’histoire et l’imaginaire cohabitent.

Sébastien Denis, professeur en histoire, cinéma et médias à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Articles liés

- Les causes du conflit et les débuts de la lutte armée

- Terrorisme et contre-terrorisme pendant la guerre d’Algérie. La guerre subversive du FLN en métropole

- Terrorisme et contre-terrorisme pendant la guerre d’Algérie. La guerre subversive du FLN en métropole

- Les disparus de la guerre d’Algérie

- Les appelés de la guerre d’Algérie

- 1962. L'exode des Français d'Algérie