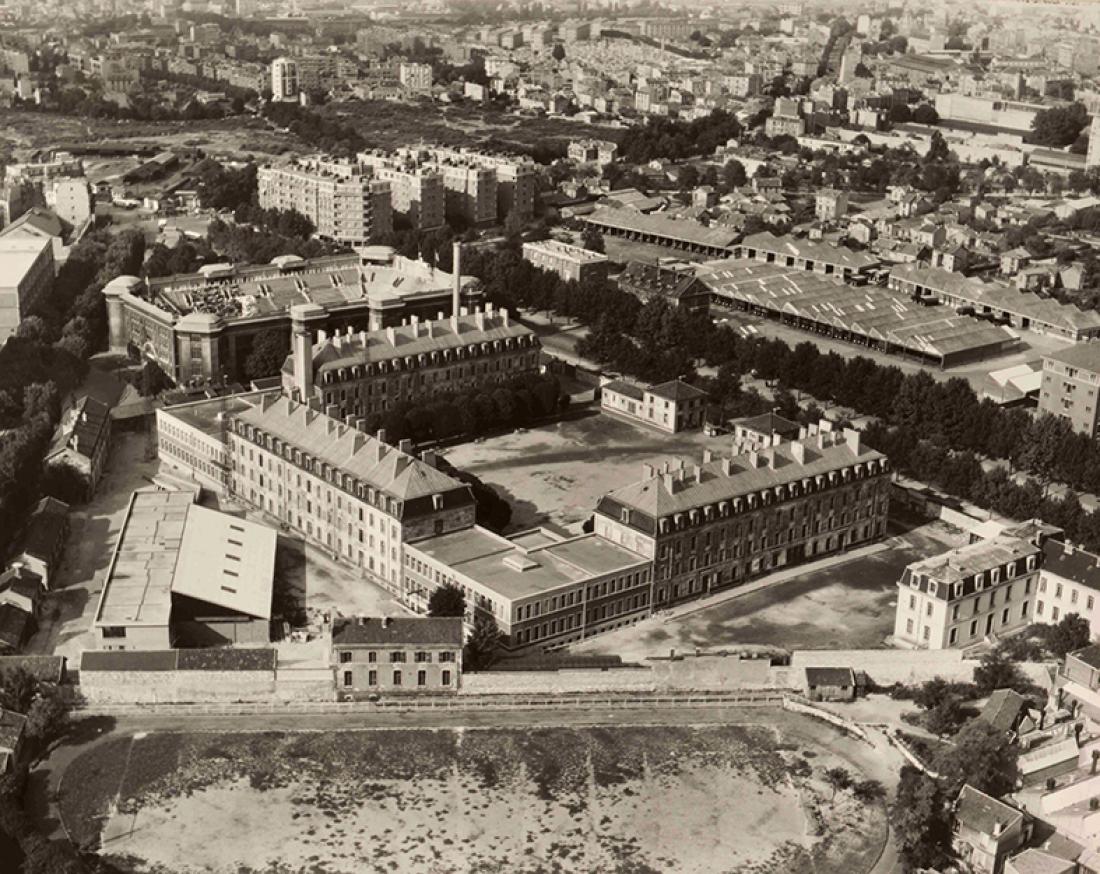

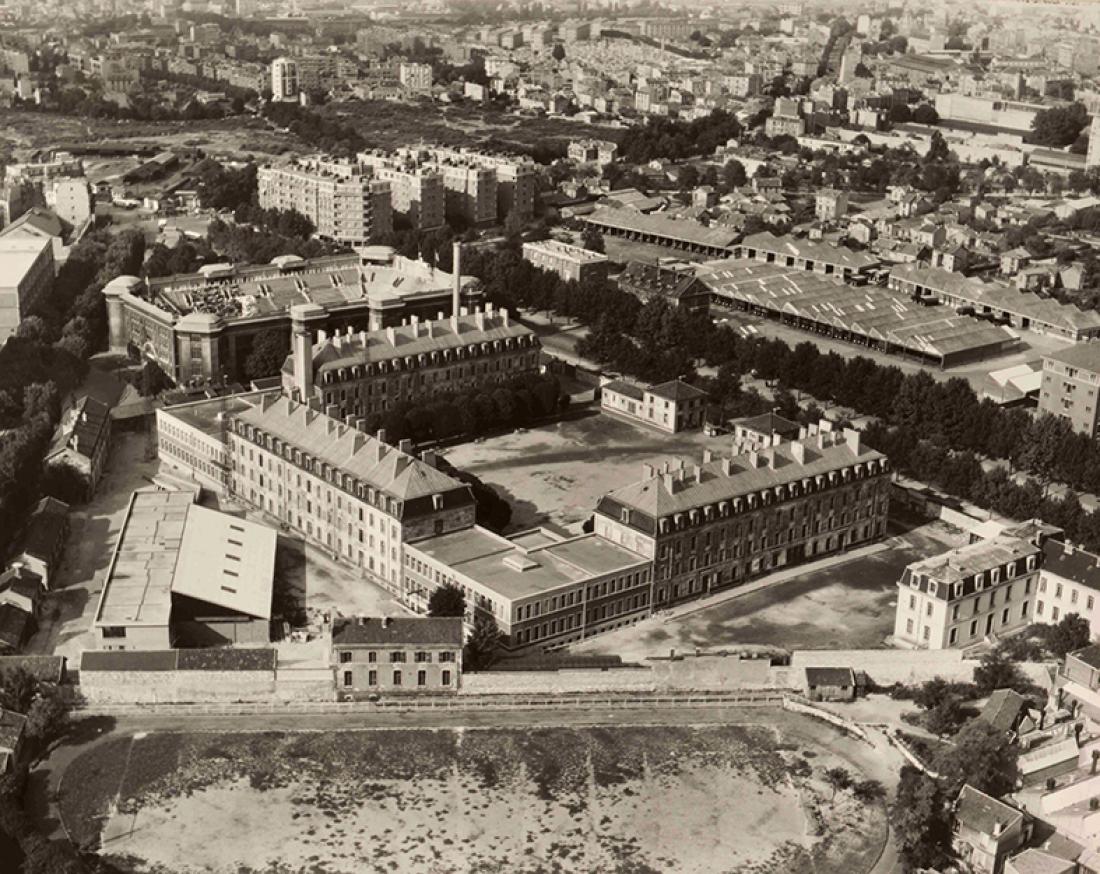

Les tourelles en 1954. © DGSE

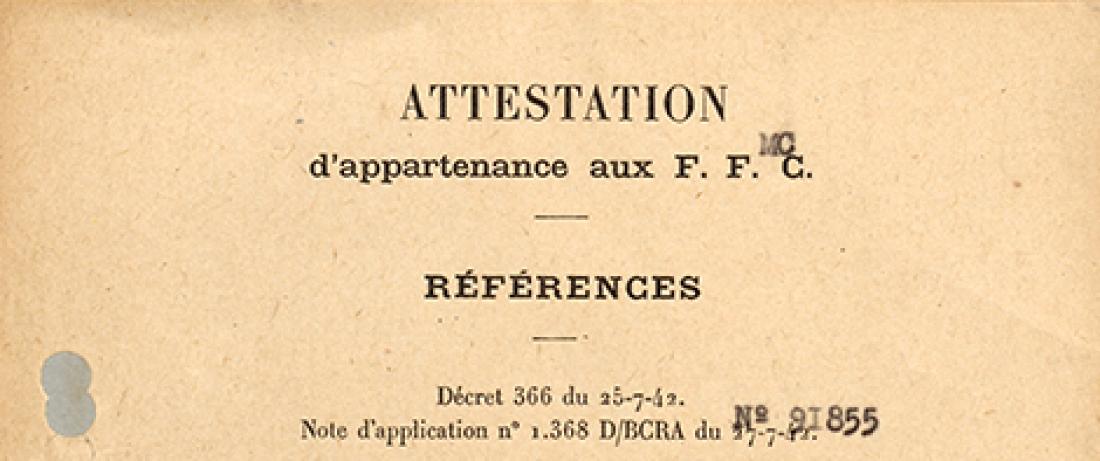

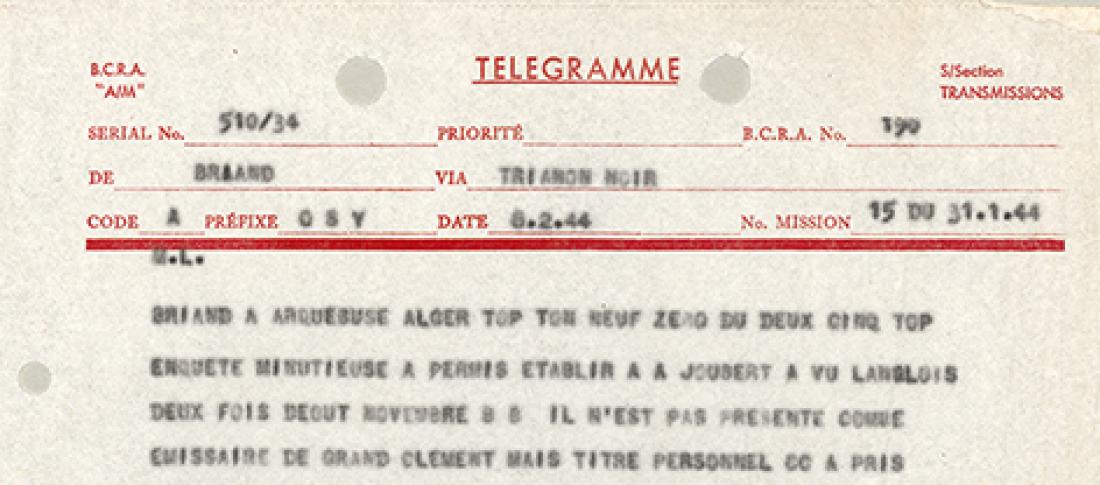

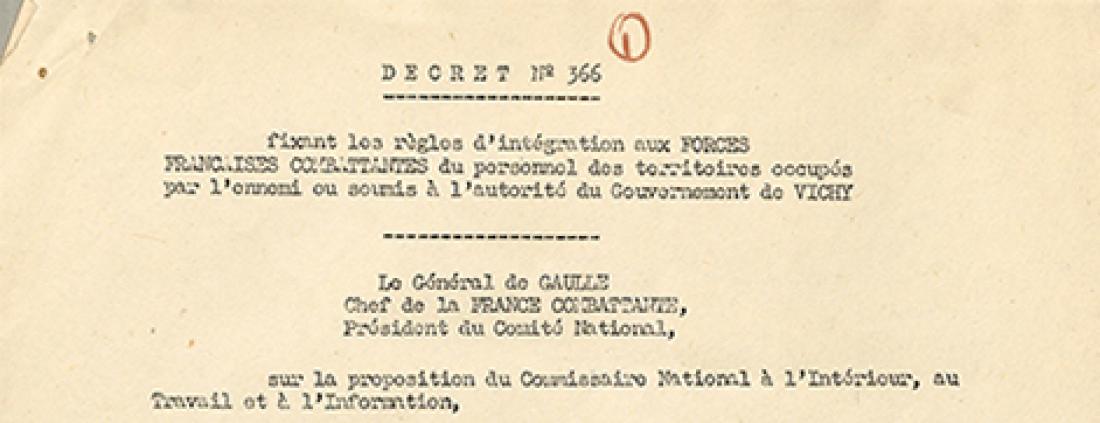

Du BCRA à la DGSE, d’hier à aujourd’hui… Les services de renseignement français ont su évoluer pour s’adapter à de nouvelles missions. Si les structures ont été amenées à se réformer pour rester efficaces, les principes qui les animent sont cependant restés intacts. Soumis au pouvoir politique, les services de renseignement ont vu leurs capacités évoluer pour assurer la réalisation de leurs missions, face à des menaces sans cesse renouvelées. Si les principes d’organisation et les choix stratégiques sont demeurés, les moyens déployés et les missions ont changé. Les évolutions du contexte et des enjeux géopolitiques de la France, le processus de décolonisation, la fin de la guerre froide, les bouleversements technologiques, le développement des menaces terroristes ont incité le Service à toujours muter pour répondre aux besoins de sûreté. Pour autant, le choix de conserver une structure unitaire et intégrée n’a cessé de se confirmer et continue d’offrir à la France un haut niveau de capacités d’entrave et d’action clandestine.