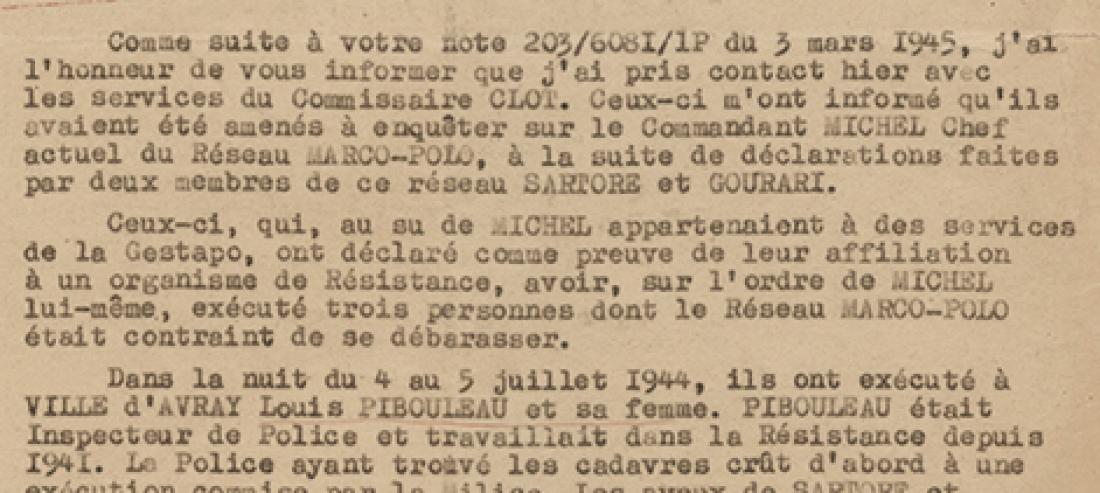

Image parue dans l'Almanach Hachette de l'année 1908. Source : Document de l'auteur.

Quelle est la situation démographique de la France qui entre en guerre le 3 août 1914 ? Depuis plusieurs siècles et jusque dans les années 1860, la France est le pays le plus peuplé d’Europe, devançant même la Russie à certaines périodes. Puis, principalement sous l’effet de l’affaiblissement de sa fécondité survenu dès la fin du XVIIIe siècle, à l’entrée en guerre, la France n’est plus qu’au cinquième rang démographique en Europe, après la Russie, l’Empire allemand, l’Autriche-Hongrie et la Grande-Bretagne, tandis que l’Italie se rapproche. En 1914, la France est un pays dont la population est encore très rurale, stagnante et vieillie. La guerre de 1914 frappe un pays mal en point démographiquement, ce qui lui imposera un effort démesuré dont les conséquences seront lourdes après la guerre.