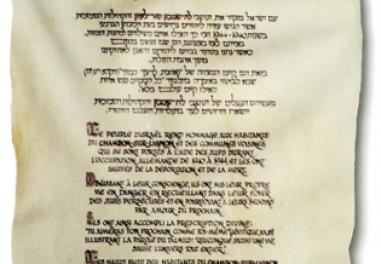

Dès 1925, Hitler avait écrit dans son livre Mein Kampf : "En période de guerre, les mots sont des armes". Quinze ans plus tard, la radio allemande était devenue une arme redoutable "aussi efficace que des chars sur les champs de bataille", selon le ministre de la propagande allemand, Joseph Goebbels. La bataille des opinions était lancée et, dans ce jeu de séduction et de propagande, la BBC allait remporter une victoire sur les cœurs et les esprits, devenant le fer de lance d’une résistance civile sans précédent.

Des lettres inédites retrouvées dans des cartons d’archives, en Angleterre, témoignent de cette relation unique tissée entre Radio Londres et ses auditeurs, et nous révèlent l’état de l’opinion publique de ces Français sous le joug allemand. "Chers amis anglais, merci pour le réconfort qu’apportent vos émissions aux Français restés avides de liberté, aux Français qui n’acceptent pas d’être mangés à la sauce hitlérienne, à ceux qui gardent au cœur, avec la rage impuissante contre les mauvais bergers, l’espoir tenace d’un relèvement" (une auditrice de Béziers, 20 juin 1940).

TABLEAU RADIOPHONIQUE

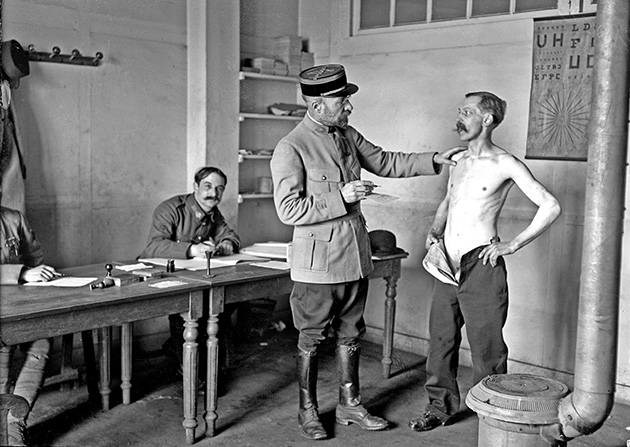

En septembre 1939, la France compte 6,5 millions de postes récepteurs, contre 9 millions en Angleterre et 13,7 en Allemagne où les dirigeants visent un objectif précis : anéantir l’ennemi par l’intoxication morale et la paralysie psychologique. Depuis l’arrivée d’Hitler au pouvoir, la nazification des médias soumet les citoyens du Reich à une propagande quotidienne sur les antennes de la Reichsrundfunk Gesellschaft, et leur interdit toute écoute des radios "ennemies" sous peine de lourdes sanctions.

En génie des ondes, Joseph Goebbels est à la manœuvre. Il développe le service international allemand et crée des postes noirs à destination du reste du monde. Ainsi, La Voix de la paix, drapée dans une opposition pacifiste et révolutionnaire d’extrême droite, est une radio clandestine lancée en décembre 1939 et, en janvier 1940, Radio Humanité complète le dispositif en s’adressant aux ouvriers français, à grands coups de dénonciation de cette guerre dite "impérialiste et capitaliste".

Face à cette machinerie, le gouvernement français refuse d’utiliser l’arme de guerre radiophonique. À ses yeux, la mission de la radio en guerre doit se borner à éclairer l’opinion, l’encadrer, diffuser une information, certes, dirigée et censurée, mais sans propagande virulente. L’erreur est de taille ! La radio d’État se coupe rapidement de son public, irrité de cette censure infantilisante et du ton trop élitiste de la Radiodiffusion nationale. Dès lors, des auditeurs français se tournent vers la BBC, le poste suisse Radio Sottens, et plus dangereusement vers les postes noirs allemands dont le plus beau fleuron, en matière de désinformation et d’intoxication, fut la sulfureuse Radio Stuttgart.

LA BBC ENTRE DANS LA GUERRE

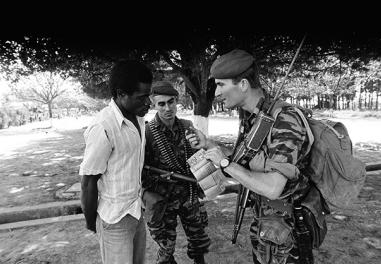

En France, un homme a compris la force de la radio et des mots sur le champ de bataille, un officier quasi inconnu, interviewé pour la première fois le 21 mai 1940, à Savigny-sur-Ardres en Champagne-Ardenne. Au micro du journaliste Alex Surchamp, le colonel Charles de Gaulle, commandant la 4e division cuirassée, refuse le défaitisme et prédit que, par la force mécanique, viendra la victoire. Le 18 juin, il lance son appel à la résistance, depuis un studio de la BBC à Londres. La guerre des ondes s’engage.

Face à Radio Paris, entièrement sous la botte allemande, avec un programme mêlant propagande, diatribes acérées, divertissement et musique, et à Radio Vichy, le poste du Maréchal, au ton d’abord modéré, mais qui va bientôt adopter un discours plus hostile aux Alliés et faire l’apologie de la collaboration, la BBC sera l’un des plus beaux instruments de cette bataille hertzienne.

En juin 1940, avec ses six bulletins quotidiens d’informations, les services français de la radio de Londres sont encore balbutiants. Mais la défaite des troupes françaises et la mainmise des Allemands sur les médias nationaux précipitent la transformation de l’offre outre-Manche. Le 19 juin, une nouvelle émission, Ici la France, s’ajoute à l’ensemble, de 20h30 à 20h45, d’abord avec le journaliste Jean Masson, puis, à partir du 24 juin, avec Pierre Bourdan, de son vrai nom Pierre Maillaud, journaliste de l’Agence Havas à Londres, qui reprend un temps l’émission de 20h30 à 21h00.

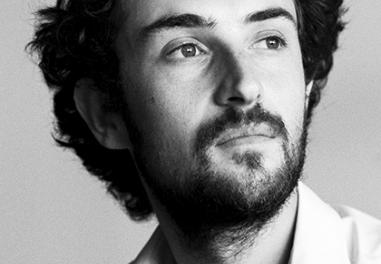

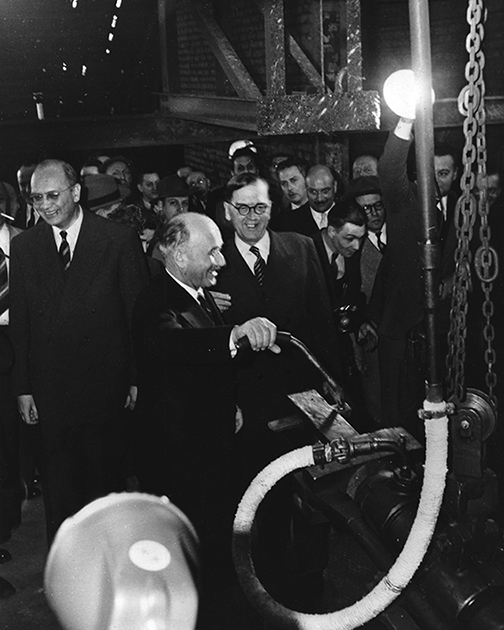

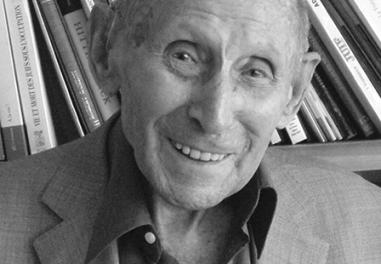

Pierre Bourdan, une des voix célèbres de l’émission "Les Français parlent aux Français" à la BBC. © Rue des archives/Tallandier

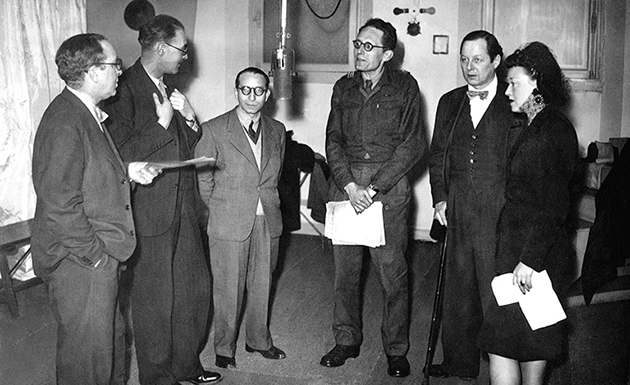

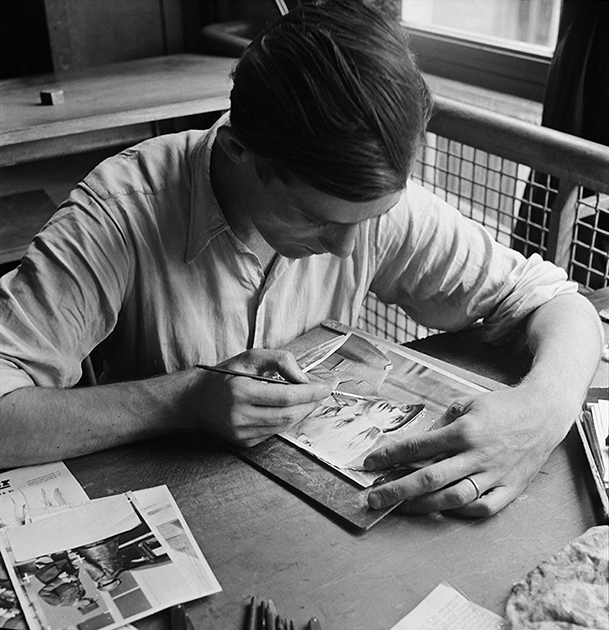

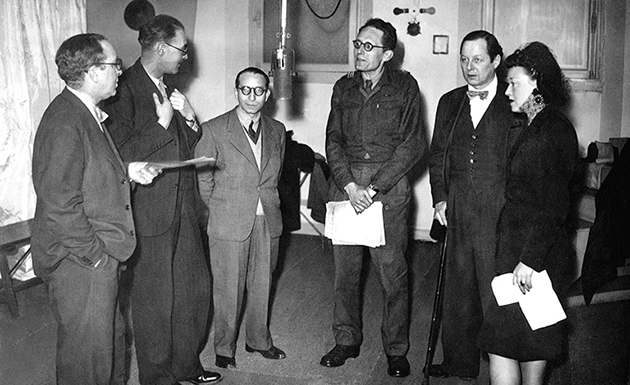

Mais les Anglais entendent offrir aux auditeurs français un vrai rendez-vous, créatif, sans propagande affichée, avec la volonté d’informer, de soutenir le moral, de dire la vérité et de redonner l’espoir. Le 7 juillet, le metteur en scène Michel Saint-Denis, alias Jacques Duchesne, est désigné pour constituer une équipe totalement française avec ses programmes et ses aspirations nationales. Il va grouper autour de lui des hommes et femmes d’horizons divers, notamment Pierre Bourdan, chargé des commentaires de nouvelles, Yves Morvan, alias Jean Marin, mobilisé à la mission franco-anglaise d’information le 2 septembre 1939 et présent à la BBC depuis juin 1940, Jean Oberlé, ancien correspondant du quotidien Le Journal, Pierre Lefèvre, le plus jeune de la troupe, le poète et homme de cinéma Jacques Borel (Brunius à la radio), le dessinateur et antiquaire Maurice Van Moppès que Duchesne transformera en chansonnier, sans oublier la belle Geneviève Brissot. À la fin de l’année 1943, Pierre Dac complètera l’équipe. Sous le même intitulé Ici la France, l’équipe débute ses émissions le 14 juillet 1940, et prend le titre "Les Français parlent aux Français" le 6 septembre. Dénonçant l’occupation et les méfaits de la collaboration avec l’ennemi, l’émission sera une fenêtre sur le monde libre, une bouffée d’oxygène et d’espoir dans ce temps difficile.

De son côté, à partir du 18 juillet, de 20h25 à 20h30, la France libre dispose de cinq minutes d’antenne, sous le titre Honneur et Patrie, animées par Maurice Schumann, porte-parole du général de Gaulle . un rendez-vous rediffusé, dès le 9 décembre, dans le bulletin d’information de midi. Conscient de la force de cet outil moderne, de Gaulle sait que la BBC lui permettra de garder le contact avec les Français et d’insuffler l’esprit de la résistance.

Jacques Duchesne, à la tête de l’équipe de l’émission radio "Les Français parlent aux Français" à la BBC, vers 1942. © Rue des archives/PVDE

Même s’il n’interviendra que dans les grandes occasions - 67 fois en cinq ans - il devient une voix attendue des Français qui croient fermement que "la BBC, c’est de Gaulle !". Méprise évidente, car toutes les émissions sont soumises à une censure visée par les Britanniques, y compris celles du Général qui n’aura de cesse de développer la puissance de Radio Brazzaville pour y retrouver une liberté de parole.

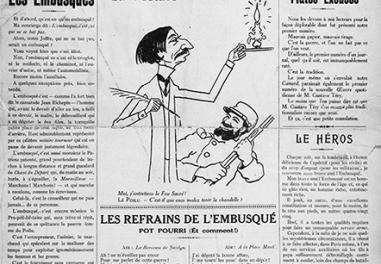

Mû par un idéal, l’anéantissement du nazisme et la restauration de la liberté en Europe, le programme français de la BBC débutera chaque soir à 20h15 (21h15 en hiver) par la lecture des nouvelles rédigées en anglais et traduites en français, suivi à 20h25, par les Cinq minutes de la France libre, puis de 20h30 à 21h00, "Les Français parlent aux Français" entrent en scène, livrant commentaires de nouvelles, sketches, saynètes, slogans, chansons et ritournelles que les Français iront jusqu’à fredonner, en signe de ralliement. "Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand ! " devient la ritournelle à succès lancée en septembre 1940 par Jean Oberlé, au sein d’une équipe qui se distingue par sa créativité. Ainsi, "La discussion des Trois amis" met en scène trois personnages d’opinion différente qui échangent sur des sujets d’actualité. Et "La petite Académie", souvent programmée le dimanche, transporte l’auditeur à l’Académie française où Jacques Borel dans le rôle du président, Jacques Duchesne dans celui de l’archiviste et Jean Oberlé en rapporteur redéfinissent les mots du dictionnaire à la lumière de l’occupation : "Liberté = mot provisoirement supprimé" ou encore "ration = restes de l’Occupant". Il y en a pour tous les publics, y compris les enfants qui disposent, tous les jeudis, de leur émission dans laquelle Babar et d’autres personnages enfantins servent les objectifs du camp allié.

Dans un studio de la BBC à Londres (de gauche à droite) : Jacques Duchesne, Jean-Jacques Mayoux, André Gillois, Maurice Schumann, Jean Oberlé et Geneviève Brissot.

© Rue des archives/PVDE

Mais le plus intriguant pour les auditeurs de Radio Londres reste ces phrases mystérieuses qui se glissent dans le programme des messages personnels, à partir du 28 juin 1940 et initialement réservés aux évadés de France qui souhaitent rassurer leurs proches en signalant leur arrivée, de façon sibylline. À compter de septembre 1941, sur une idée du colonel Buckmaster, chef de la section française du bureau des opérations spéciales SOE, des messages codés prennent place sur les antennes de la BBC . "Lisette va bien", "La lune est pleine d’éléphants verts", "Le chien du jardinier pleure"..., autant de formules fascinantes qui serviront de moyens de communication avec les mouvements de résistance afin d’identifier des agents, d’annoncer des actes de sabotages, des envois de matériel, des arrestations, des dangers à venir ou toute autre opération de résistance.

LA RIPOSTE DES ALLEMANDS

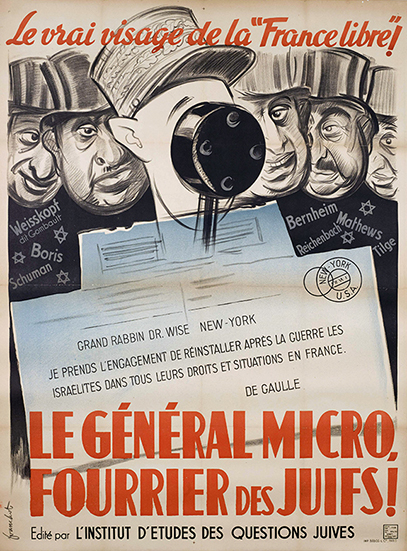

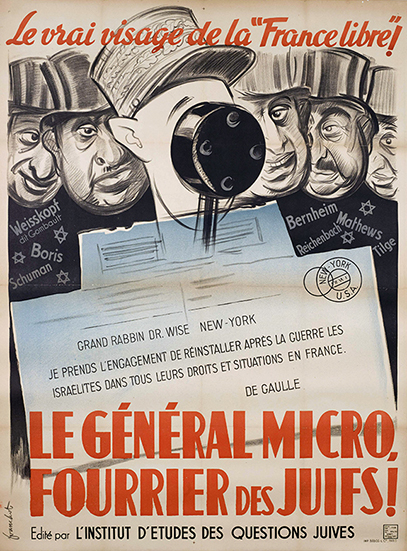

Le succès du programme est au rendez-vous : en témoignent les réactions des caricaturistes allemands qui croquent de Gaulle en "Général micro" et celles de Radio Paris qui va copier ses adversaires londoniens de l’émission Les Français parlent aux Français avec l’émission Au rythme du temps, animée par Georges Oltramare. Un mimétisme qui constitue, pour la BBC, une première victoire ! Mais qui augure d’une réaction allemande sans demi-mesure...

Les Allemands ripostent par le brouillage des ondes "ennemies" et l’interdiction d’écouter les radios alliées. Quiconque est surpris en flagrant délit est passible au mieux d’une amende et de saisie du poste, au pire de peines de prison et de travaux forcés.

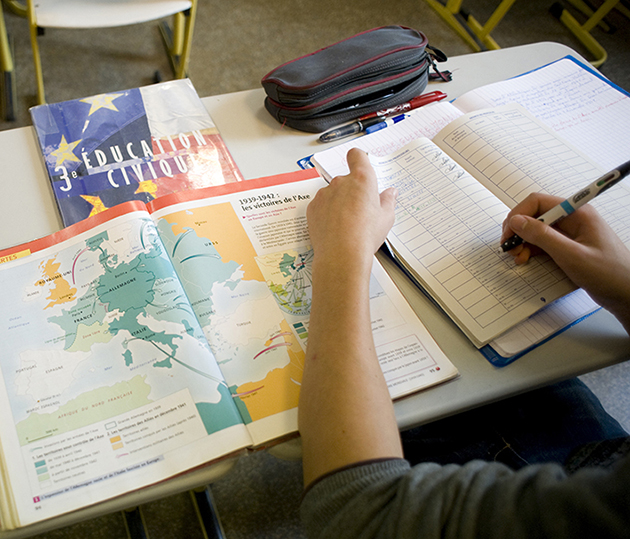

Écoliers écoutant un discours du maréchal Pétain sur les ondes nationales, octobre 1941. © Lapi/Roger-Viollet

Dès lors s’engage une guerre des techniciens, sur les deux rives de la Manche, pour accroître l’efficacité du brouillage côté allemand, pour développer de nouvelles longueurs d’ondes, augmenter la puissance des émetteurs et surmonter la nuisance sonore côté allié. Pour Londres, il s’agit aussi d’être plus rapidement informé pour mieux réagir et infléchir l’opinion publique. En mars 1942, grâce à la création d’un centre d’écoutes capable de capter les émissions ennemies, les journalistes de la BBC vont disposer, chaque jour, de trois bulletins d’informations, outil formidable de réactivité. Le plus bel exemple de cette bataille de l’information est certainement le discours en faveur de la Relève prononcé par Pierre Laval, le 22 juin 1942, au micro de la radio nationale, dans lequel il "souhaite la victoire de l’Allemagne", et la réponse cinglante de Maurice Schumann le soir même : "Non au chantage aux travailleurs français" ! Une victoire de Radio Londres, dans cette guerre des mots où Radio Paris prône sans relâche la collaboration avec l’Allemagne en vue de l’instauration d’une Europe nouvelle et ne craint pas de diffuser des propos calomnieux contre les Juifs, les Anglais, les Français de Londres et les Francs-maçons.

De plus, avec le retour de Pierre Laval au pouvoir, le 17 avril 1942, la radiodiffusion française s’est alignée sur les thèmes de Radio Paris. Des émissions comme "La question juive", "La milice vous parle", ou "La Légion des volontaires français contre le bolchevisme" proposées sur Radio Vichy font écho à "La LVF vous parle", ou encore au programme "Les juifs contre la France" diffusés par la radio allemande.

Franchot "Le Général Micro", lithographie. Affiche de propagande brocardant le général de Gaulle en raison de son pouvoir radiophonique, 18 novembre 1941.

© Musée Carnavalet/Roger-Viollet

Dans cette atmosphère sulfureuse, Londres engage une lutte permanente contre les voix qui officient sur les antennes parisiennes, comme celle de Georges Oltramare, écrivain suisse nazi, animateur de la séquence "Un neutre vous parle", le docteur Friedrich à la tête de l’émission "Un journaliste allemand vous parle", mais surtout Jean-Hérold Paquis sur Radio Paris depuis juin 1942, et Philippe Henriot, futur secrétaire d’État à l’Information, auteur d’une chronique biquotidienne à succès sur Radio Vichy, diffusée en zone nord sur Radio Paris à partir de 1943. L’art oratoire de cet homme aux relents collaborationnistes, ses formules au vitriol, ses dénonciations acerbes des "bobards des enragés de la BBC", des bombardements meurtriers des Alliés, de la juiverie, des terroristes des maquis, et des "communistes sanguinaires" inquiètent à juste titre les hommes de Londres, qui désignent Maurice Schumann, puis Jean Oberlé, pour lui répondre. Finalement, le dangereux Henriot trouvera en Pierre Dac son plus brillant contradicteur jusqu’au 28 juin 1944, jour de son exécution par un groupe de résistants, à son domicile, à Paris.

LA RADIO, FER DE LANCE DE LA RÉSISTANCE CIVILE

"Oui, dites-nous ce que l’on peut faire. Sur les murs, c’est fait. Les tracts, c’est fait. Mais ce n’est pas assez, nous devons anéantir les traîtres" (lettre de zone occupée, mai 1941). Radio de la liberté, de la vérité et de l’espoir, avec cette ambition d’informer la population française aux médias contrôlés, d’instaurer la confiance et de secouer l’apathie, la BBC entendit tout d’abord susciter une résistance des esprits. Mais d’une guerre des mots, elle bascula finalement dans une guerre d’action, lançant des appels, fixant des mots d’ordre, suivant en cela l’appel du terrain…et l’instinct d’un homme, le général de Gaulle, persuadé qu’un creuset de résistance civile existait dans la population française, prête à descendre dans les rues de France pour exprimer ouvertement son refus de la situation.

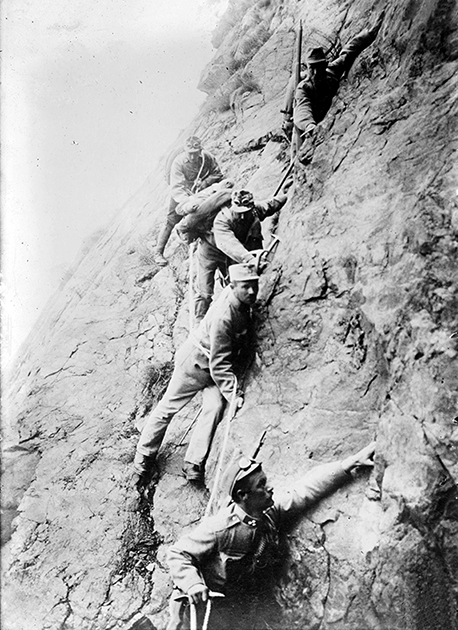

Il est le premier à en prendre l’initiative, le 1er janvier 1941, demandant aux Français de faire le vide dans les rues, de 14h à 15h en zone non occupée et de 15h à 16h en zone occupée. Suivront d’autres mots d’ordre comme la fameuse campagne des V, orchestrée en mars 1941, des appels à manifester le 11 mai 1941, les 1er mai, 14 juillet, 11 novembre, sans oublier les appels sporadiques contre la violence de l’occupant, à l’image du garde-à-vous national lancé le 31 octobre 1941, à la mémoire des otages fusillés en France peu avant. Au-delà du bouche-à-oreille, la BBC put compter sur le relais des mouvements de résistance, de Radio Brazzaville, Radio Moscou à partir de l’été 1941, de la Voix de l’Amérique ou encore Radio Alger, à compter du printemps 1943. Et les Français furent au rendez-vous.

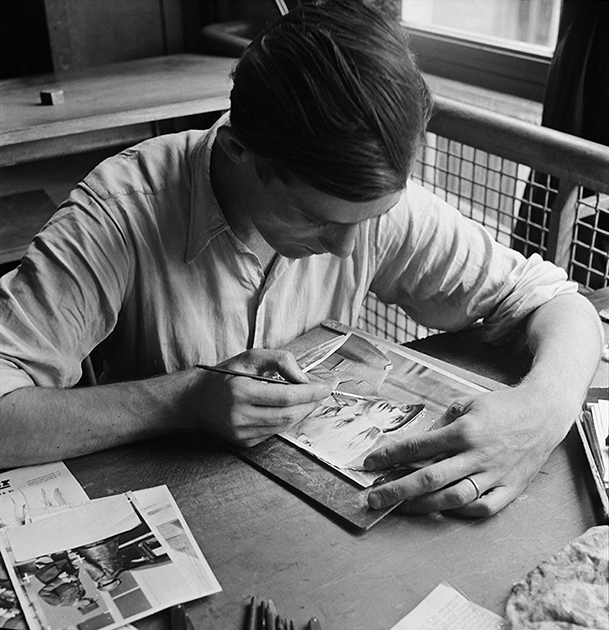

La rédaction des nouvelles de France à la BBC. © Rue des archives

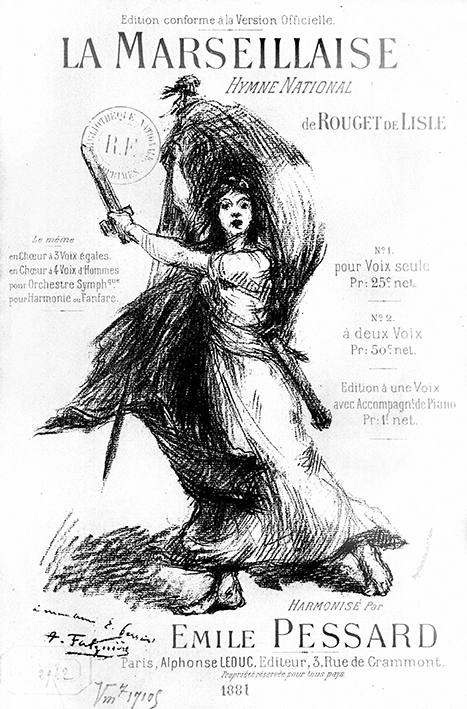

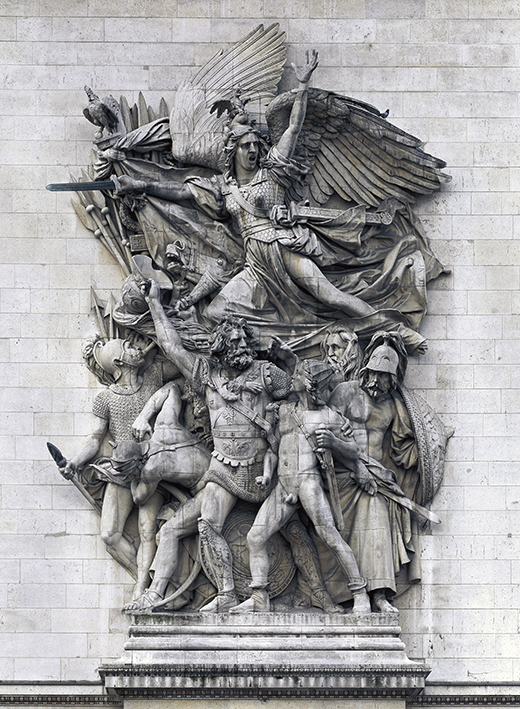

Régulièrement, aux dates et heures déterminées, des cortèges d’hommes, de femmes et d’enfants vont déambuler sur les places de leurs villes et de leurs villages, arborant pour certains les couleurs nationales interdites, d’autres le V de la victoire, au son de La Marseillaise et dans une ambiance de communion. Ainsi, le 14 juillet 1941, pour la seule capitale, on estime à 26 000 le nombre de personnes venues se recueillir à l’Arc de Triomphe. En 1942, à cette même date, ils seront 150000 à Lyon, 100000 à Marseille, 30000 à Toulouse..., dans un sursaut national qui verra des mouvements de manifestations dans 71 villes du pays.

Radio Londres est devenu un formidable vecteur de résistance civile, un meneur de foule qui espère bien, le jour venu, coordonner ce potentiel d’auxiliaires en vue de la libération ! Mais avant ce moment ultime, il lui faudra encore lutter contre le désespoir qui gagnera impitoyablement les Français à compter de 1943.

LA RADIO COMME ENJEU

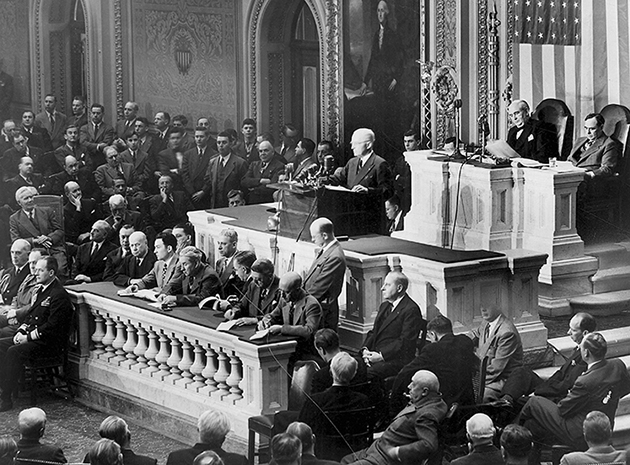

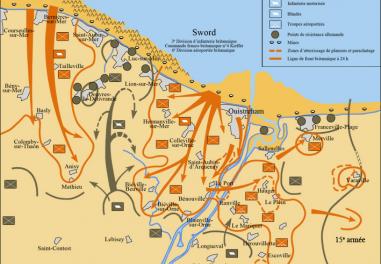

Instrument de pouvoir, la radio fut aussi un enjeu au sein du camp allié. Ainsi, à l’occasion du débarquement anglo-américain en Afrique du Nord dans la nuit du 7 au 8 novembre 1942, le général de Gaulle et ses hommes, évincés de la préparation de l’opération Torch, se virent interdits d’antenne à la BBC. Précédemment, en octobre 1942, toujours à l’insu du Général, les Anglais avaient lancé un poste noir "Radio Patrie", en Angleterre. Repérée par les hommes de la France combattante, cette radio clandestine ambitionnait de contrôler la résistance intérieure française. Après quelques discussions houleuses, elle donna naissance à un nouveau poste "Honneur et Patrie, poste de la résistance française" en juin 1943, cogéré par les Franco-Britanniques. André Gillois y officia avec talent jusqu’au 2 mai 1944, avant qu’elle ne fusionne avec les programmes français de la BBC, à l’aube du débarquement allié du 6 juin. Auparavant, le 27 mai 1943, le Général quittait Londres pour Alger, fort d’un dispositif radiophonique qui reposait désormais sur Radio Brazzaville et Radio Alger, deux postes dirigés par les hommes de la France combattante.

LA TSF, UN BIEN PRÉCIEUX

D’une guerre des mots à une guerre d’action, le camp allié avait misé sur la radio pour guider les Français qu’ils comptaient bien transformer en auxiliaires des forces alliées le jour J, et pour coordonner les mouvements de résistance. Le poste TSF était donc un objet précieux à sauvegarder, vendu à prix d’or sur le marché noir..., jusqu’à 7 000 francs pour un modèle d’occasion, 800 pour une lampe, alors que le salaire moyen horaire d’un ouvrier spécialisé parisien était de 10 francs.

Inquiets de la politique répressive de l’occupant, les Britanniques lancèrent régulièrement des campagnes de sensibilisation sur la valeur de la TSF, incitant les auditeurs à former des groupes d’écoute, économiser leur poste, s’équiper d’appareils fonctionnant sur piles ou sur accus, de postes à galène, et à prévoir des cachettes en cas de confiscation massive en France.

À l’approche du dénouement, des saisies furent engagées, la plus importante en mars 1944 dans l’Orne, le Calvados, la Manche, l’Eure, le Nord et la Seine Inférieure, théâtres possibles d’un débarquement allié. Mais ces actions localisées n’empêchèrent pas la radio de jouer son rôle de guide dans les opérations de libération du territoire national, à compter du 6 juin 1944, avant d’engager les populations, au fil de l’été, à prendre le chemin du retour à la normalité.

À la libération, les FFI ont investi les locaux de Paris-Soir, rue du Louvre à Paris : les typographes composent de nouveaux journaux, 20 août 1944. © Fonds Jean Roubier/Roger-Viollet

Le 18 août, Radio Paris cessa ses émissions. Le 20 août, à 22h30, La Marseillaise se fit entendre sur le poste, suivie de cette annonce : "Ici radiodiffusion de la nation française". Le 26 août, Radio Vichy se tut à son tour. La reconstruction radiophonique était en marche. Une nouvelle ère s’annonçait et la BBC prit peu à peu la figure du mythe . mais ce lien invisible tissé entre "la grande dame de Londres" et les Français ne devait jamais s’effacer comme le montrent ces lettres qui parvinrent encore à Londres : "Messieurs, vous avez droit à l’infinie reconnaissance des Français patriotes. Par vos émissions quotidiennes, alors que tout croulait autour de nous, vous nous avez maintenus en contact avec le monde extérieur, vous avez été pour nous le phare qui permet aux marins d’éviter les écueils et indique l’entrée du port. Vous avez été le guide qui soutient et réconforte".