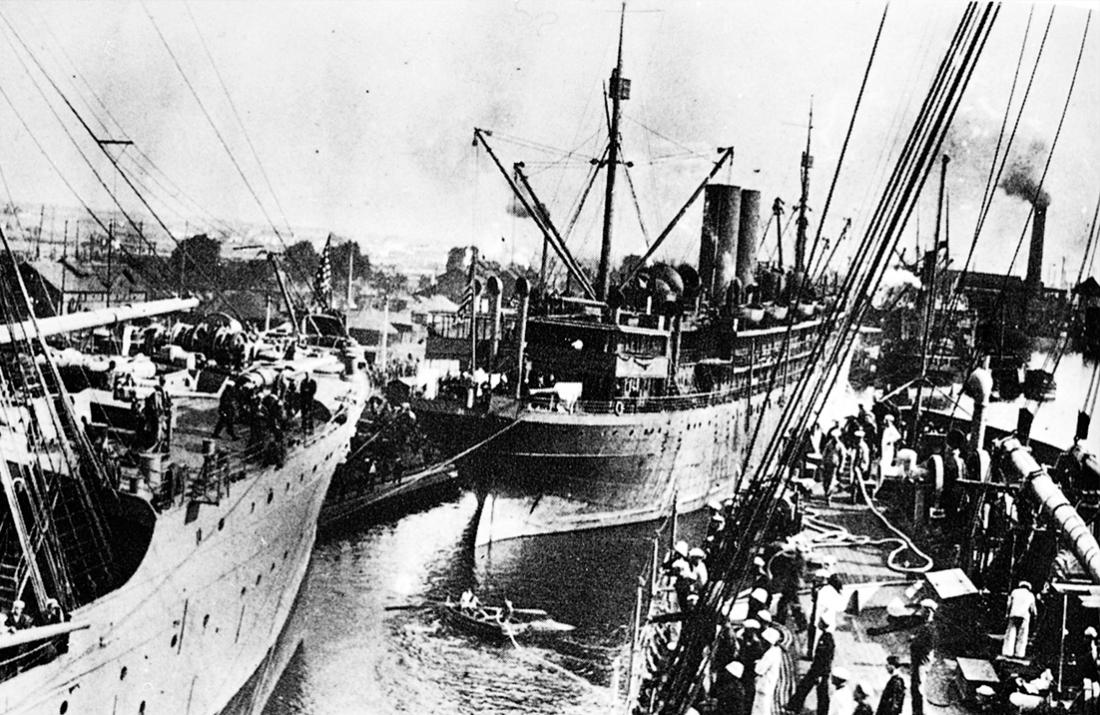

Débarquement de la 1re division d'infanterie américaine (DIUS) à Saint-Nazaire, 26 juin 1917. © Service historique de la défense

Lorsque, en août 1914, la guerre éclate en Europe, le président des États-Unis, Woodrow Wilson, soutenu par la majorité de l'opinion publique américaine, entend respecter une stricte neutralité, tout en jouant un rôle de médiateur entre les belligérants afin d'obtenir une paix de compromis. Le 6 avril 1917, cependant, les Etats-Unis déclarent la guerre à l'Allemagne.