Les victoires remportées sur tous les fronts entre 1939 et 1941 ont permis à l’Allemagne nazie d’imposer sa domination sur l’ensemble du continent européen. Les occupations qui en ont découlé ont déclenché partout un phénomène de résistance mélangeant des motivations patriotiques (libérer un pays occupé) et d’autres plus idéologiques (lutter contre le nazisme, rétablir la démocratie ou profiter de la défaite pour instaurer le communisme).

Ces résistances européennes varièrent considérablement selon le type d’occupation mis en place par le vainqueur, la situation politique antérieure des pays concernés et les relations tissées avec les Alliés. Il ne sera pas question ici de la résistance allemande au nazisme, qui ne s’inscrit pas dans un contexte d’occupation et répond donc à des logiques différentes.

Des résistances plus ou moins spontanées

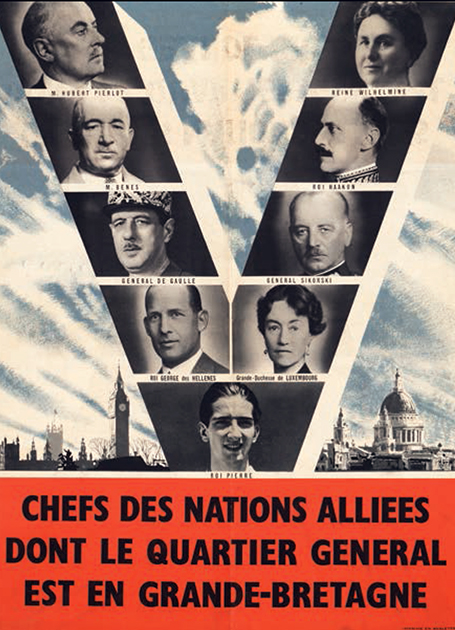

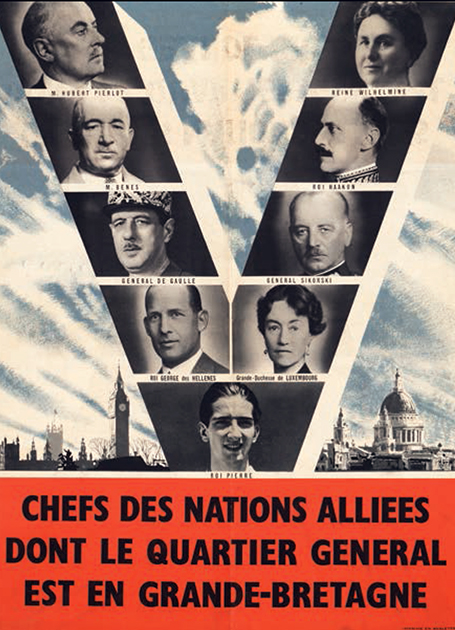

Dans les pays occupés, la Résistance naît plus ou moins spontanément selon le type d’occupation imposé par le Reich. Lorsque l’occupation allemande s’accompagne d’une liquidation totale de l’État national et crée un vide politique, la Résistance a pu se développer de façon quasi immédiate. En Pologne, le projet colonisateur et ethnocidaire nazi transparaît dès la campagne militaire de septembre 1939 et un gouvernement clandestin fut constitué avant même la capitulation de Varsovie. Dans la Tchécoslovaquie démembrée par le Reich, la résistance non-communiste s'unit dès le printemps 1940 pour former une Direction centrale de la Résistance. En Grèce ou en Yougoslavie, la dureté des régimes d’occupation mis en place au printemps 1941 explique également la constitution immédiate de groupements de résistance qui cherchent à poursuivre le combat malgré la défaite des armées régulières. Pour de nombreux pays occupés, le fait que le gouvernement légitime soit parti en exil à Londres pour y poursuivre le combat facilite la naissance d’une résistance intérieure, lui conférant une forte légitimité. C’est le cas pour les gouvernements de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas qui deviennent dès la défaite de leur pays des pôles de référence hors du territoire national.

Affiche anglaise de 1941 réunissant les chefs des nations alliées en exil à Londres. © Mémorial de Caen

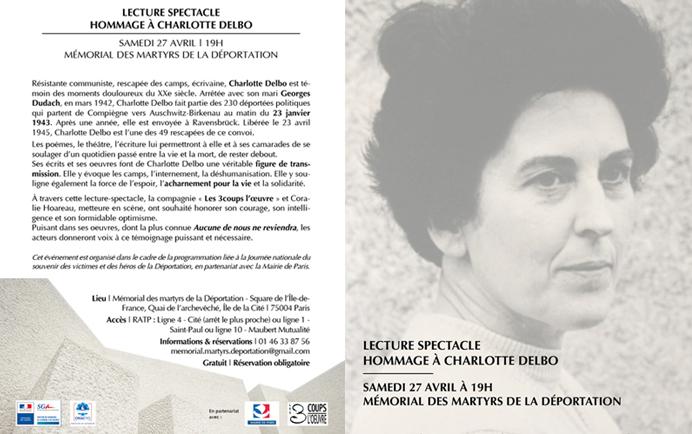

Deux pays connaissent une situation plus particulière du fait d’un système d’occupation différent. La France n’est pas totalement occupée. Si une administration militaire allemande se met en place en zone occupée, la zone Sud est contrôlée par le gouvernement français qui s’installe à Vichy et incarne une forme de continuité de l’État, bien que la rupture soit totale avec le régime républicain. La personnalité de Pétain rassure la population. Face au "vainqueur de Verdun", de Gaulle, qui s’est exilé à Londres et appelle dès le 18 juin les Français à refuser la défaite, ne pèse pas grand-chose. Les débuts de la France libre sont difficiles et les ralliements restent rares au cours de l’été et de l’automne 1940. Dans ce contexte, et contrairement à ce qui se passe dans d’autres pays occupés, résister ne va nullement de soi en France en 1940. Cela suppose d’enfreindre les consignes données, de rompre avec un État qui se maintient, de désobéir au maréchal Pétain, dont le prestige est immense. Si des petits gestes isolés se développent dès les lendemains de la défaite, ceux qui "cherchent à faire quelque chose" doivent à la fois penser et inventer une résistance qui n’existe pas.

Il faut attendre la fin 1940 et le début de 1941 pour voir apparaître en France les premières formes de résistance organisées. Mais pour certaines catégories, notamment celles qui avaient prêté serment à Pétain (militaires, fonctionnaires), un basculement dans la dissidence ne sera possible qu’après novembre 1942, lorsque l’occupation totale du territoire lève les dernières illusions sur Vichy. Au sein de l’Europe allemande, seul le Danemark présente une situation comparable à la France puisque les Allemands y maintiennent les institutions (le roi, le gouvernement et même l’armée). Comme en France, ceux qui veulent s’engager dans une logique de résistance doivent rompre avec le gouvernement de leur propre pays en prenant le risque d’apparaître comme des traîtres à leur patrie. Cette situation dure jusqu’à l’été 1943, avec l’instauration de l’état de siège par l’occupant.

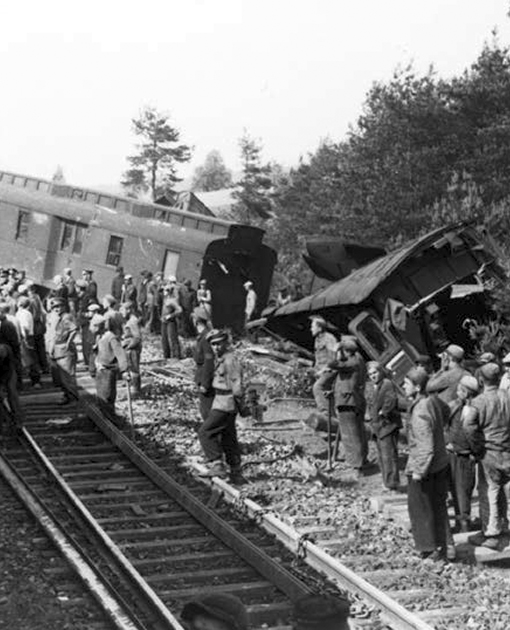

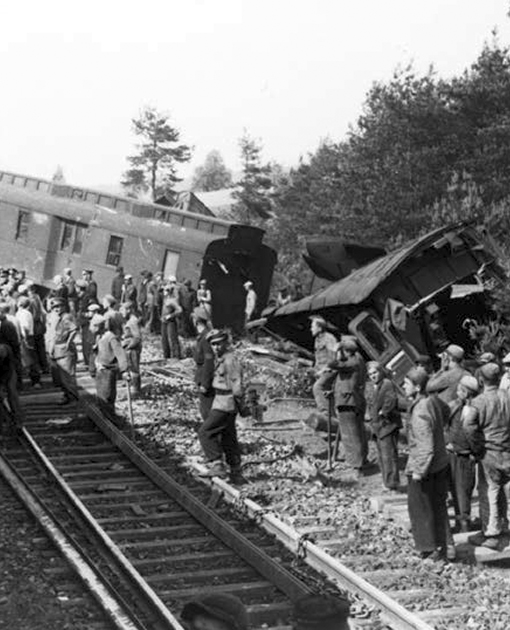

Sabotage perpétré par l’armée intérieure pendant l’occupation allemande en Pologne, 1943-1944 : soldats allemands sur les lieux de l’explosion d’un train.

© Muzeum Powstania Warszawskiego

Une résistance politique à l’occupation nazie

Contrairement à l’image qui s’imposera à la fin de la guerre, celle de résistants armés participant à la libération de leurs pays en lien avec les troupes alliées, la Résistance fut le plus souvent d’abord une action politique consistant à manifester par différentes formes d’actions un refus de l’ordre imposé par le vainqueur allemand. En Pologne, la plupart des partis politiques basculent dans la clandestinité et sont représentés au sein d’un Parlement clandestin, le Conseil de la Défense nationale, constitué en novembre 1939. Pour s’opposer aux projets de germanisation développés par le Reich, la Résistance polonaise adopte une dimension culturelle très forte, avec la mise en place de structures de scolarisation parallèle ainsi que l’essor d’une importante presse clandestine (1500 titres). Une société clandestine se développe dans tous les milieux, à l’université, dans les usines ainsi que dans les campagnes.

Pays ayant une longue tradition de lutte politique clandestine du fait des différentes occupations dont elle a été l’objet au cours de l’histoire, la Pologne représente toutefois un cas à part. Dans la plupart des pays occupés, les structures politiques traditionnelles s’effondrent sous le coup de la défaite et ne se reconstituent pas immédiatement dans la clandestinité pour incarner la Résistance. Il faut donc penser et inventer la Résistance à partir de structures inexistantes. Seuls les partis communistes mènent dès 1940 un combat clandestin, qui répond toutefois à une logique spécifique jusqu’au printemps 1941 du fait du pacte de neutralité qui lie l’URSS et l’Allemagne. Si les communistes continuent au cours de cette période dans tous les pays d’Europe de diffuser leur presse clandestine et essayent de mobiliser les masses à travers différents types de manifestations et de grèves, il s’agit d’abord de dénoncer une "guerre impérialiste" dont les premières victimes seraient les classes ouvrières plutôt que de jeter les bases d’une résistance contre le Reich.

Le déclenchement de l’opération Barbarossa, en juin 1941, met un terme à cette stratégie, permettant aux communistes européens de renouer avec l’antifascisme qui les avait caractérisés avant la guerre et de basculer dans une lutte frontale contre l’Allemagne nazie.

15 décembre 1940, Le Franc-Tireur, avril 1942 et Libération, 14 juillet 1942. © MRN Champigny-sur-Marne - La Libre Belgique, 1er mai 1942. © Musée de la Résistance de Belgique - Vry Nederland n°1, 31 août 1940. © Rijksinstitut Voor Oorlogsdocumentatie

Du fait du vide laissé par l’effondrement des structures classiques (partis politiques, syndicats) qui auraient pu servir d’organisation pour résister, des petits groupes de résistants se forment à partir de réseaux professionnels, religieux, amicaux ou familiaux. Ils cherchent à développer des actions de contre-propagande et d’information à l’égard de l’opinion afin de ne pas laisser le champ libre au seul discours officiel tenu par les Allemands et leurs auxiliaires. Les formes d’action consistent à rédiger des tracts ou, quand les moyens commencent à devenir plus importants, des journaux clandestins. Parce qu’elle nécessite des équipes chargées de sa rédaction ainsi que des relais pour en assurer la diffusion, la création d’un journal entraîne souvent le développement d’un "mouvement", qui devient la principale forme d’organisation résistante dans les pays d’Europe du nord et de l’ouest. En Belgique, où les souvenirs de l’occupation de 1914-1918 étaient restés vivaces, les premiers journaux clandestins reprennent les titres de leurs aînés, à l’image de La Libre Belgique. Aux Pays-Bas, l’une des toutes premières victimes de la répression allemande est un tapissier d’Utrecht qui avait dès le mois de mai 1940 confectionné et diffusé des tracts. En 1941, le nombre de publications clandestines dans ce pays atteint environ 120 titres, avec un tirage global de plus de 50 000 exemplaires. En décembre 1943, le tirage de la presse clandestine hollandaise sera évalué à 450 000. La presse clandestine norvégienne compte plus de 300 journaux. Au Danemark, la propagande clandestine, qui s’intensifie à partir de 1943 lorsque le pays est mis en état de siège, est diffusée par 538 journaux clandestins – un record en Europe –, tirant à 11 millions d’exemplaires. En France, les premiers titres clandestins apparaissent à la toute fin 1940 et en 1941 en zone occupée (Résistance, Libération-Nord, Défense de la France) ou en zone Sud (Liberté, Libération Sud, Franc-Tireur). Tous les mouvements qui permettront à la Résistance française de se structurer mais aussi de s’unifier en 1943 dans le cadre des MUR (Mouvements unis de la Résistance) sont adossés à un journal le plus souvent homonyme.

Soutenir l’effort de guerre allié

Les résistances en Europe s’inscrivent à la fois dans un cadre national mais aussi dans le contexte d’une guerre mondiale. Résister signifie donc soutenir l’effort de guerre allié. Très vite, des liens se développent entre l’Angleterre, seul pays à continuer la lutte contre le Reich en 1940-1941, et les résistances nationales. Ces relations sont favorisées par la présence à Londres de gouvernements en exil ou d’une personnalité comme de Gaulle, qui cherche à incarner une France combattante alors que le gouvernement français a fait le choix de la collaboration. Les résistances nationales ne peuvent exister et se développer sans une aide extérieure. De leur côté, les Britanniques ont besoin de l’aide des résistants sur le continent dans la lutte qu’ils mènent contre le Reich. En juillet 1940, un service d’actions spéciales, le SOE (Special Operations Executive) est institué pour "mettre le feu à l’Europe" selon la formule de Churchill. Ses agents sont envoyés dans tous les pays occupés pour établir des contacts avec les résistances nationales. Parmi les coups d’éclats du SOE figure l’exécution d’Heydrich, le 27 mai 1942 à Prague, par deux agents tchécoslovaques parachutés dans leur pays d’origine après avoir été formés en Grande-Bretagne.

Entraînement d’agents du SOE en Grande-Bretagne, 1941. © Akg-Images

Les premiers "réseaux" qui apparaissent sur le continent européen répondent à cette nécessité d’aider la Grande-Bretagne. Des soldats britanniques qui n’avaient pu être rapatriés depuis Dunkerque se retrouvent piégés sur le sol français. Des aviateurs de la RAF, tombés alors qu’ils survolaient le nord de la France, la Belgique ou les Pays-Bas, s’ajoutent à ces soldats désireux de regagner l’Angleterre en utilisant des filières vers le sud de la France afin de rejoindre ensuite l’Espagne et Gibraltar. Avec l’aide des services secrets britanniques, des réseaux spécialisés dans l’aide aux soldats alliés se créent dès l’été 1940. Intervenant dans les zones du nord de l’Europe jusqu’au sud de la France, ils constituent la seule organisation résistante transnationale. L’un des plus importants est fondé par l’officier écossais Ian Garrow. Il met en place une chaîne d’évasion partant de la Belgique pour aboutir à Marseille et Perpignan. Quand Ian Garrow est arrêté en juillet 1941, un médecin belge, Albert Guérisse (Pat O’Leary) prend le relais. Jusqu’à la fin de la guerre, le réseau Pat O’Leary permet d’évacuer 600 aviateurs et soldats alliés. Un autre exemple de réseau transnational est le réseau Comète. Créé au printemps 1941 à Bruxelles, Comète a pris en charge près de 700 militaires alliés et est parvenu à en faire passer 288 en Espagne.

Des "réseaux" sont également spécialisés dans les actions de renseignements, afin de fournir à Londres des informations stratégiques permettant de connaître les intentions militaires des Allemands, les mouvements de troupes de la Wehrmacht, les infrastructures militaires construites dans les territoires occupés (aérodromes, bases navales et sous-marines). Certains de ces réseaux de renseignement travaillent directement pour les services secrets britanniques, comme Alliance en France. D’autres sont en lien avec les services secrets des gouvernements en exil à Londres. Des réseaux travaillent aussi pour les services de renseignements soviétiques, à l’image du célèbre Orchestre rouge, qui avait des ramifications dans toute l’Europe.

Résister par les armes

Dans les pays à l’est et au sud de l’Europe, la résistance à l’occupation se cristallise très tôt en lutte armée. En Pologne, une armée clandestine, l’AK, est mise en place dès l’automne 1939. En Yougoslavie, des noyaux de résistance se forment dès la capitulation de l’armée régulière à partir d’éléments de l’armée qui se réfugient dans les montagnes. Le général Mihaïlovic rejoint en avril 1941 la zone montagneuse serbe de Ravna Gora avec un groupe de soldats pour fonder le mouvement Tchetnik et mener des actions de guérilla contre les occupants allemands et italiens. Il doit toutefois faire face à l’émergence d’un autre "chef de guerre". Le communiste Josip Broz (Tito) lance à partir du 4 juillet une insurrection armée depuis les montagnes du Monténégro. En Grèce, les premiers groupes d’andartes (guérilleros) formés à partir d’éléments militaires réfugiés dans les montagnes apparaissent en Macédoine dès l’automne 1940 tandis que le Parti communiste grec (KKE) crée en septembre 1941 le Front national de libération (EAM), bientôt complété par une branche armée, l’ELAS, qui multiplie les attaques tout au long de l’année 1942 et contrôle des régions entières du pays.

Josef Gabcik, un des participants à l’attentat contre Heydrich, le 27 mai 1942 à Prague. © Institut militaire de Prague

Cette même identification entre lutte armée et résistance à l’occupant se retrouve dans les territoires de l’Union soviétique tombés sous contrôle allemand au cours des mois qui suivent le déclenchement de l’opération Barbarossa. Des unités entières de l’Armée rouge sont encerclées par la progression de la Wehrmacht vers Leningrad au nord, Moscou au centre, le Caucase au sud. Refusant la captivité, certaines de ces unités prises au piège donnent naissance aux bandes de partisans qui entre 1941 et 1944 mènent une guérilla intense à l’arrière des lignes allemandes et mobiliseront jusqu’à 500 000 combattants, notamment dans les territoires ukrainiens et biélorusses.

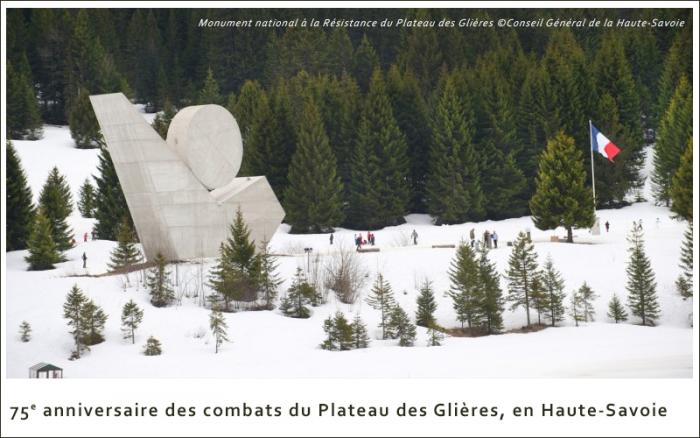

À l’ouest de l’Europe, rien de comparable à cette "guerre de partisans" n’existe avant la dernière année de la guerre. En France, le phénomène des maquis se développe à partir du printemps 1943, lorsque les réquisitions de main-d’œuvre en faveur de l’Allemagne entraînent la naissance de camps de réfractaires pris en charge par la Résistance pour devenir des unités combattantes. Mais en dépit de quelques tentatives destinées à constituer des "réduits" dans les Alpes ou le Massif Central, le phénomène reste limité au regard des expériences partisanes dans les Balkans, où des régions entières étaient aux mains des "bandes" qui menaient des actions de guérilla, tout en administrant les territoires sous leur contrôle.

Le phénomène français est sur ce plan plus proche du cas de l’Italie, où des maquis de partigiani se constituent dans le nord du pays en 1943-1944. Le renversement de Mussolini et la signature par le gouvernement Badoglio d’un armistice en septembre 1943 amènent les Allemands à prendre le contrôle des provinces septentrionales de la péninsule tout en rétablissant à Salo le Duce à la tête d’une République dite "sociale". Le pays plonge dans la guerre civile. Comme en France, les maquis de partisans italiens n’ont jamais remporté de victoires décisives face aux Allemands avant l’arrivée des Alliés, et les territoires qui étaient sous leur contrôle ne dépassaient pas la taille d’une vallée, d’un plateau ou d’un canton.

S’engager dans les combats de la Libération

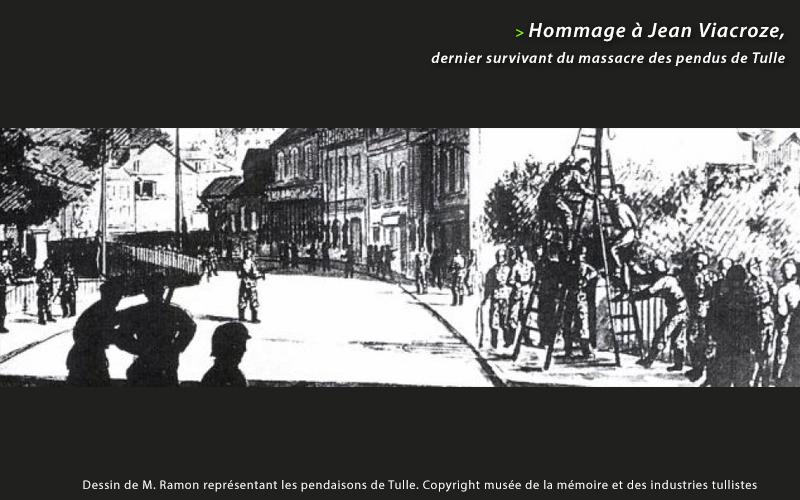

Si l’évolution des résistances européennes répond à certains facteurs internes liés aux événements nationaux, elle s’inscrit également dans le contexte militaire mondial. L’automne 1942 et le début 1943 marquent un tournant pour tous les résistants d’Europe : les premières grandes défaites du Reich (El Alamein, Stalingrad) montrent que le cours de la guerre change en faveur des Alliés. Ce tournant permet aux résistants de commencer à se préparer pour les combats à venir, même si partout se renforce également la répression allemande. Lorsque s’annonce l’heure de la bataille finale, avec à l’ouest l’organisation de plusieurs débarquements sur le continent européen et à l’est l’offensive de l’Armée rouge vers l’Allemagne, les résistances nationales se mobilisent, déclenchant parfois de véritables insurrections. Pour coordonner les actions des résistants, des commandos alliés (équipes Jedburgh, SAS) sont parachutés sur les arrières des lignes ennemies, en France, Belgique ou Hollande. Les actions de guérilla se multiplient sur tout le sol européen afin de paralyser les transports allemands. Les partisans grecs et yougoslaves, et dans une moindre mesure les maquisards français et italiens passent à l’offensive. Des soulèvements urbains se produisent, comme à Varsovie ou Paris. Les résistances nationales n’auraient pu libérer à elles seules leur pays de l’occupation. Elles n’en ont pas moins accéléré ce processus de libération en apportant une aide considérable aux Alliés et en immobilisant par leurs actions des forces allemandes importantes.

Les insurgés du bataillon "Kilinski" transportent un conteneur, rempli d’armes, vers la caserne de la rue Górskiego pendant l’insurrection de Varsovie.

© Muzeum Powstania Warszawskiego

Mais les conditions dans lesquelles s’opère cette libération sont également lourdes de conséquences. En Europe de l’Ouest, les résistants étaient parvenus à s’unifier, évitant les affres d’une guerre civile. La situation géostratégique et la libération par les Américains expliquent également que Moscou n’ait pas encouragé le Parti communiste français à rompre l’unité construite dans le combat contre l’occupant. En Europe de l’Est en revanche, "libérée" par l’Armée Rouge, les organisations nationalistes sont systématiquement éliminées afin de préparer la prise du pouvoir par les communistes. Lors du soulèvement de Varsovie en août 1944, Staline laisse les Allemands écraser l’insurrection, décapitant la résistance polonaise non communiste. Les membres du Parlement clandestin sont arrêtés et jugés à Moscou. Dans les Balkans, nationalistes et communistes, en désaccord total sur le type de régime à instaurer à la Libération, n’ont jamais pu s’unir dans la lutte contre l’occupant. Sitôt les Allemands partis, la Grèce et la Yougoslavie basculent dans une situation de guerre civile.

Ces contextes expliquent un héritage différent des résistances européennes après la guerre. Alors que dans les pays de l'Est, les communistes s’emparaient du pouvoir avec l’aide de Moscou, l’unité des résistants à l’ouest permettait de rétablir les institutions démocratiques et de développer un consensus autour de réformes favorisant l’instauration d’un État Providence pour offrir aux populations de nouvelles perspectives après des années d’oppression. Le fait d’avoir participé à une lutte commune à l’échelle du continent, même si cela ne s’était pas traduit par la mise en place d’institutions transnationales dans la clandestinité, renforça également chez de nombreux résistants des sentiments pro-européens à partir de 1945.