© Musée mémoire 39-45

Le Musée Mémoire de Calais est situé au cœur de la ville, dans un authentique bunker datant de la Seconde Guerre Mondiale. Le bâtiment construit en 1941 a servi de poste de commandement à la marine de guerre allemande durant le conflit. Epargné par les nombreux bombardements qui ont touché la ville, le site est resté extrêmement bien conservé. C’est en 1962 que le bâtiment a été converti en musée d’histoire locale.

La visite du site s’effectue au niveau du couloir central du bâtiment, construit en béton armé, qui représente une imposante longueur totale de 94 mètres. Cette particularité fait du bâtiment le plus long bunker construit par les Allemands en Europe. Cette partie du site extrêmement bien conservée pour l’époque, servait de salles de travail et de chambres pour les occupants du bunker à l’origine. On estime à une quarantaine, le nombre de marins qui vécurent dans ce lieu entre juillet 1941 et septembre 1944, date de libération de la ville par les troupes canadiennes.

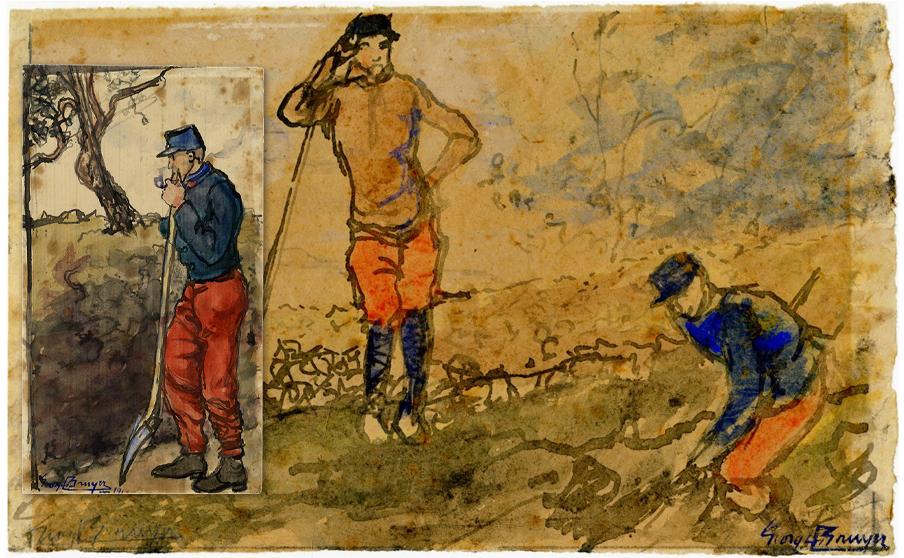

Composé de 22 salles d’exposition, le Musée Mémoire de Calais, relate la vie de la Cité des Six Bourgeois et de ses habitants durant cette douloureuse période de l’histoire. Plusieurs thèmes sont abordés au cours de la visite : la Résistance, les prisonniers de guerre, l’aviation, les batteries côtières… De nombreux documents d’époques illustres les sujets mis à l’honneur. Le musée dispose aussi de plus de 60 uniformes de différentes armées, de nombreuses armes, d’objets de la vie quotidienne, et d’une impressionnante collection d’affiches et de photographies sur Calais. En effet, depuis son ouverture en 1962, le Musée a pu recueillir de nombreux objets de cette époque et enrichir ses collections.

Véritable témoin de la vie sous l’Occupation, la visite du Musée vous permettra de comprendre la vie de la population locale durant le conflit et aussi de comprendre la position stratégique de Calais dans la stratégie allemande. Au regard de la richesse des collections exposées, la visite du site nécessite 1h15 à 1h30 pour permettre au visiteur d’avoir une vue d’ensemble des faits relatés.