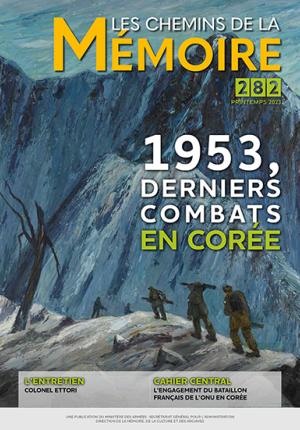

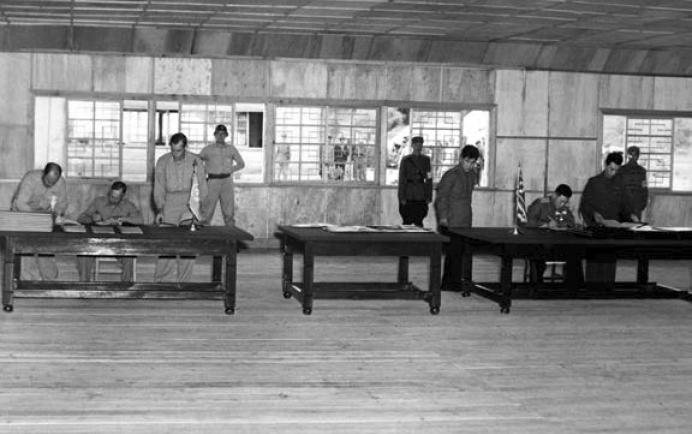

Le 27 juillet 1953 est signé l’armistice qui met fin aux combats dans la péninsule coréenne. Ce conflit, considéré comme l’une des crises majeures de la guerre froide, a vu l’affrontement direct des blocs sur le champ de bataille et généré de profondes angoisses internationales quant à l’emploi de la bombe atomique ou l’éclatement d’une troisième guerre mondiale. Si l’armistice a permis la suspension des hostilités, aucun traité de paix n’est venu pour autant résoudre durablement la question coréenne. Officiellement, Corée du Sud et Corée du Nord demeurent donc en état de guerre.

Aux origines du conflit

La péninsule coréenne occupe une position stratégique de premier ordre en Asie : elle ferme, au sud, l’accès de la flotte russe aux mers chaudes, les autres débouchés maritimes depuis Vladivostok étant pris par les glaces en hiver et contrôlés par le Japon ; elle sert de glacis à la Chine ; elle peut menacer la mer Jaune et, en 1950 encore, la base russe de Port-Arthur (auj. Dalian).

Au début du XXe siècle, le Japon militariste entame une expansion en Asie, en s’emparant de Formose (autre nom donné à l’île de Taïwan) en 1895 (guerre sino-japonaise), puis en arrêtant les ambitions russes en Corée en 1905 (guerre russo-japonaise). En 1910, la péninsule est annexée à l’empire japonais. La libération de celle-ci figure parmi les buts de guerre alliés mentionnés dès 1943 à la conférence du Caire, décision entérinée à Potsdam en juillet 1945. Le 9 août 1945, après les bombardements atomiques américains d’Hiroshima et Nagasaki, une puissante offensive soviétique balaye la Mandchourie japonaise, libérant ainsi le nord de la péninsule. Le 15 août, les forces japonaises en Corée capitulent de facto. La division de la Corée en deux zones, soviétique et américaine, le long du 38e parallèle, est adoptée afin d’organiser le désarmement des forces japonaises encore présentes sur place. Il s’agit alors d’une mesure administrative que l’on pense temporaire, le président Truman insistant pour placer la Corée sous une tutelle internationale, le temps de "clarifier" son statut.

Le 38e parallèle en Corée, sans date. © Auteur inconnu/ECPAD/Défense

Les efforts des patriotes coréens, comme Yeo Un-hyeong (1885-1947), nationaliste étant parvenu à organiser à Séoul un gouvernement d’union nationale comprenant des personnalités de tous horizons politiques, sont ignorés et l’occupation du pays par les Alliés commence.

L’entrée en guerre de l’ONU

Réuni en urgence, le conseil de sécurité de l’ONU condamne l’agression nord-coréenne de 1950. Il profite à cet égard de l’absence du délégué soviétique, l’URSS boycottant cette instance pour protester contre le maintien du siège de membre permanent à la Chine nationaliste - réduite à l’île de Taïwan - au détriment de la Chine continentale devenue communiste en 1949. Le 27 juin, le conseil de sécurité appelle les membres des Nations unies à apporter leur aide à la Corée du Sud et, le 7 juillet, un vote recommande que l’intervention militaire des forces onusiennes se fasse sous commandement militaire américain.

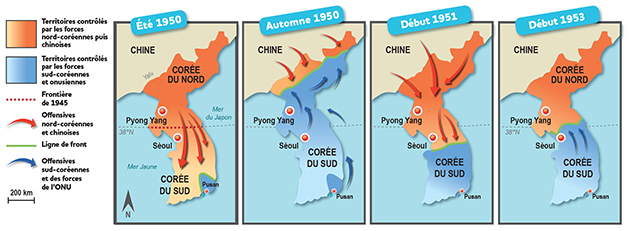

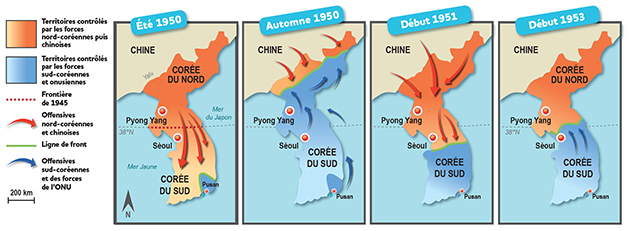

Sur le terrain, l’avancée nord-coréenne a repris vers le sud ; les États-Unis commencent à acheminer munitions et équipements, puis troupes, depuis le Japon et bientôt depuis les États-Unis. L’aviation américaine bombarde les colonnes ennemies, sans toutefois parvenir à freiner l’avancée de l’armée populaire. Moins nombreuse et moins bien équipée, l’armée sud-coréenne est contrainte à la retraite, jusqu’à la poche de Pusan, qui comprend le grand port du sud, mais aussi la ville de Daegu.

À la fin du mois d’août, rien ne semble pouvoir arrêter les armées nordistes victorieuses qui se précipitent vers le sud. Mais les Américains et les Sud-Coréens s’accrochent finalement à la ligne de défense du fleuve Naktong protégeant la poche de Pusan. Entretemps, le général MacArthur et le Pentagone organisent l’acheminement de renforts et de matériels, tandis que seize pays répondent à l’appel de l’ONU. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, la Belgique et les Pays-Bas, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, l’Afrique du Sud, la Thaïlande, la Colombie et l’Éthiopie, la Grèce et la Turquie, les Philippines et jusqu’au petit Luxembourg s’engagent aux côtés des Sud-coréens, tandis que d’autres nations fournissent des navires-hôpitaux.

Marines américains devant la digue d’Incheon, 15 septembre 1950. © US National Archives/Roger-Viollet

L’intervention américaine, effective en août, permet la défense efficace du périmètre de Pusan, sur les abords duquel s’épuisent les assauts de l’armée nord-coréenne. Le général MacArthur, commandant du théâtre d’opérations du Pacifique, conçoit alors un débarquement de ses forces à Incheon, le 15 septembre, menaçant ainsi les lignes logistiques nord-coréennes. La montée en puissance de l’armée de l’ONU permet de pousser l’avantage en direction de Séoul, tandis que les forces de la poche de Pusan brisent l’encerclement des forces nordistes amoindries. La capitale sud-coréenne est libérée le 25 septembre, après de durs combats. Les troupes américaines et sud-coréennes reprennent dans les semaines suivantes les territoires perdus en été. La question de franchir le 38e parallèle surgit alors et, malgré les vifs débats que cette décision suscite, les forces de l’ONU traversent la frontière le 1er octobre 1950. Le 25 octobre, Pyongyang est prise et, le lendemain, des avant-gardes atteignent le fleuve Yalou, à la frontière chinoise, sans toutefois s’y maintenir. Une autre pointe mène, à l’Est, d’autres unités sur la frontière, courant novembre. Le sort de la Corée du Nord semble être réglé.

La réplique chinoise

En vertu d’accords passés avec Staline, Mao Zedong, bien- que méfiant envers le maître du Kremlin, avait accepté de s’engager, si besoin, en Corée. L’intervention chinoise, décidée dès septembre, au vu de l’effondrement probable de la Corée du Nord, commence par l’envoi d’avant-gardes chinoises en octobre. Mais MacArthur mésestime la signification de ces premiers combats. En novembre, les troupes de l’ONU subissent donc de plein fouet une offensive chinoise d’autant plus efficace que la météo, glaciale, empêche tout soutien aérien. Deux conceptions militaires s’affrontent. Celle, américaine, de la guerre motorisée moderne, tributaire d’un réseau routier limité, cantonné aux vallées, et celle, chinoise, d’une guerre révolutionnaire de fantassins légers faisant masse, s’infiltrant par les crêtes et les forêts, les rizières et les campagnes, déferlant vers le sud et prenant les unités de l’ONU à revers. Américains et Sud-coréens sont contraints à la retraite, à l’abandon de Pyongyang en décembre et à l’évacuation totale du Nord par terre et par mer.

La contre-offensive onusienne

Le 4 janvier 1951, il faut abandonner Séoul. À nouveau, le syndrome d’une évacuation de la Corée se dessine dans certains esprits inquiets. Le nouveau commandant de la 8e armée (armée de l’ONU en Corée, à dominante américaine), le général Ridgway, énergique officier de parachutistes, se résout toutefois à résister et appuie sa défense, au sud de Séoul, sur des abcès de fixation que les Chinois doivent obligatoirement réduire avant de pouvoir progresser. Après plusieurs escarmouches autour de Wonju, des unités de la 2e division d’infanterie américaine s’installent en avant du front : le 23e régiment d’infanterie (renforcé du bataillon français) se fortifie dans le village de Jipyeong-ni, à l’est de Séoul, tandis que le 38e régiment de la même division, avec le bataillon hollandais, s’organise en hérisson à Hoensong (au nord de Wonju). Ces deux positions sont attaquées par des forces chinoises très supérieures en nombre. Du 13 au 15 février, à Jipyeong-ni et Hoenseong, les deux régiments subissent les violents assauts de plusieurs armées et divisions chinoises. Malgré de très lourdes pertes à Hoenseong, les soldats de l’ONU tiennent bon, notamment grâce à l’appui aérien dont ils disposent. Ces victoires redonnent confiance à l’armée onusienne et les combats consistent ensuite en une série d’attaques à objectifs limités, visant autant à entamer les forces chinoises qu’à reprendre le terrain perdu.

Entrepôts et docks d’un important port de la côte Est sous les bombes lâchées par l’armée de l’air américaine. Wonsan, Corée du Nord, vers 1951.

© US National Archives/Roger-Viollet

Séoul est reprise le 14 mars 1951. Rudement étrillées au cours de ces semaines d’intenses combats, les forces chinoises repartent pourtant à l’offensive en mai. Pour en finir avec la 8e armée, Peng Dehuai, le général chinois, rassemble des moyens inédits, notamment à l’ouest, où les 3e et 19e corps d’armée, entièrement équipés d’armes soviétiques, doivent s’emparer de la zone Séoul-Uijongbu. Simultanément, deux autres corps d’armée ambitionnent de frapper plus à l’est en direction de Kapyong, Kumwha et Hwachon. En tout, 14 divisions communistes fondent sur les soldats sud-coréens et ceux de l’ONU.

À l’ouest, la brigade du Commonwealth se sacrifie pour freiner l’avance des Chinois sur le fleuve Imjin et les troupes alliées, installées au nord de Séoul sur la ligne no-name, repoussent tous les assauts chinois. Début mai, Peng déplace alors son effort principal à l’Est. Le 16 mai, ses forces percutent le IIIe corps sud-coréen, qui est pratiquement anéanti. Le 10e corps d’armée américain recule en bon ordre, contraignant les lignes logistiques ennemies à s’étendre dangereusement. Soumises à d’intenses tirs de barrage et à l’action de l’aviation tactique alliée, l’avance communiste s’arrête le 20 mai. Désorganisées, à court d’armes et de munitions, certaines unités se retirent en panique lorsque l’armée de l’ONU contre-attaque à partir de cette date. Plusieurs villes restées aux mains des communistes sont reprises en juin et, à l’est, les forces de l’ONU parviennent à s’emparer d’une partie du réseau routier et minier connectant les villes du Triangle de fer (Pyonggang, Chorwon et Kumwha).

Ridgway préfère ne pas poursuivre l’ennemi sur le terrain abrupt de la Corée du Nord, en des combats potentiellement coûteux en vies alliées. Les premières discussions entre belligérants en vue d’un armistice, à Gaeseong, incitent aussi à la modération, même si la fermeté des Chinois, suivie de la rupture des négociations, provoque in fine la reprise de l’offensive.

Cibler les infrastructures

À l’automne 1951, Ridgway intensifie ses attaques sur des terrains accidentés comme le Punchbowl, Bloody Ridge, Crèvecoeur, autant pour peser sur les pourparlers que pour capturer les positions dominantes sur la future frontière. L’aviation américaine entreprend quant à elle, en 1952, une campagne de bombardements plus systématique que les frappes contre les lignes logistiques nord-coréennes. Jusque-là épargnés, les barrages hydro-électriques du Yalou sont bombardés, ce qui coupe l’électricité aux industries chinoises de Mandchourie (23 juin 1952). Le 11 juillet, puis le 9 août, Pyongyang est bombardée, ainsi que de nombreuses infrastructures à travers le pays. La plupart des centrales électriques, des usines et des raffineries sont détruites.

Mitrailleur de 12,7 mm de la compagnie d’appui. Crèvecoeur, octobre 1951.

© ECPAD/collection Amicale des Anciens du Bataillon de Corée/attribué à Pierre Collard

Ces opérations spectaculaires n’entravent cependant pas durablement la logistique adverse. La DCA (défense contre les aéronefs) nord-coréenne monte en puissance et des pilotes soviétiques sous uniforme chinois viennent intercepter les bombardiers américains. À l’automne 1952, Zhou Enlai requiert l’autorisation de demander la paix, mais Staline, préférant garder les Américains occupés, s’y oppose. La situation économique en Chine est très difficile, et pire encore en Corée du Nord, totalement détruite par les raids aériens. Pourtant, du 6 au 15 octobre 1952, les Chinois attaquent en masse les positions d’Arrowhead et de White Horse, dont la capture aurait permis de déboucher dans la plaine de Cheorweon et de s’emparer de routes stratégiques. Au prix de nombreux morts, Américains, Coréens et Français tiennent bon. Les Chinois déplorent près de 10 000 victimes dans leurs rangs.

Un semblant de paix

En 1953, les combats se stabilisent de part et d’autre du 38e parallèle et la guerre de Corée s’installe dans une funeste routine, faite de patrouilles nocturnes, de bombardements et, parfois, de duels aériens. Les négociations se poursuivent et s’interrompent, mais Chinois comme Américains souhaitent manifestement parvenir à un accord.

La mort de Staline, début mars, facilite les discussions. Le 28 mars, Zhou Enlai accepte un premier échange de prisonniers. Les négociations se poursuivent mais la question du libre choix du pays de rapatriement par les prisonniers provoque la colère du camp communiste. Craignant des représailles, de nombreux prisonniers chinois ont en effet choisi Taïwan, tandis que des Nord-coréens optent pour le sud

Les Chinois reprennent alors l’offensive contre les Sud-coréens, à Keumseong, du 10 juin au 20 Juillet. L’engagement de 240 000 Chinois et 187 000 alliés se solde par la mort d’environ 10 000 communistes et 3 000 alliés. Ce fut la dernière grande offensive et les Sino-nord-coréens se résignent enfin à signer un armistice, le 27 juillet.

Une femme, tenant des ballons sur lesquels on peut lire "Mettez fin à la guerre de Corée",

regarde à travers une clôture militaire lors d’un festival pour la paix. Paju, le 23 juillet 2022. © JUNG YEON-JE/AFP

Les tensions contemporaines en Corée sont les résultantes de l’héritage traumatique de cette guerre et de l’armistice de 1953. Imposé aux États coréens exsangues par leurs parrains épuisés ou inquiets d’autres enjeux, l’armistice ne règle que la suspension d’armes et des ajustements de frontière assez mineurs. Les deux Corée tentent, depuis, de procéder par elles-mêmes à des rapprochements, aidées en cela par la nouvelle constitution nord-coréenne de 1972, instituant Pyongyang comme capitale de la République populaire et démocratique, et par l’article 9 de la constitution sud-coréenne, incitant à trouver les voies d’une réunification pacifique. Divers protocoles ont été signés, et des coopérations économiques tentées. Presque toutes ont jusqu’à aujourd’hui échoué, du fait des questions de sécurité nationale ou en raison d’événements fortuits.

La méfiance suscitée par les traumatismes passés réclame des garanties sécuritaires fortes, difficiles à pérenniser dans un monde marqué par le retour de la guerre en Europe et d’âpres tensions entre la Chine et les États-Unis. Aujourd’hui, les États coréens se cherchent et se déchirent,- dans l’attente d’une solution meilleure.